企劃專題

|

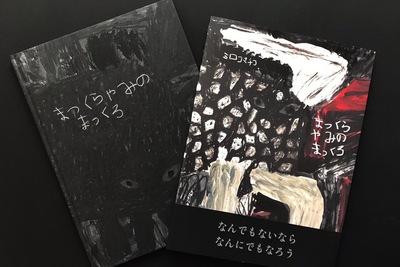

《まっくらやみのまっくろ》(一片漆黑中的烏黑)是日本藝術家mirocomachiko的繪本。故事從黑暗的土裡生長,如果光線無法照進,那就讓內在力量湧出。讓時間與色彩慢慢滋養生命,你將見證遍地閃爍而靈動的生物們。 |

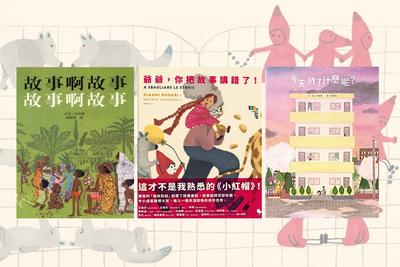

本月選讀的三本繪本——《故事啊故事》、《爺爺,你把故事講錯了》與《今天做了什麼呢?》,分別從神話、家庭與日常出發,描繪三種不同階段的「說故事的人」。

|

《蝸牛少女回憶錄》(Memoir of a Snail)是一部於2024年法國安錫國際動畫影展首映的定格偶動畫電影,在科技幾乎無孔不入地沈潛於生活的同時,這部電影的拍攝不使用任何的電腦特效(CGI),一幀一幀地逐格完成這部細緻的電影。

|

《西伯利亞俳句》以圖像與詩意視角,重述立陶宛少年阿吉斯與身邊的人們在流放年代的成長與記憶,讓時代下的吐息,在歷史縫隙裡重新發出響聲。

|

|

在繪本的創作過程裡,每一位作者就像是悉心料理的人,用手與心拆解著所收集的素材,在時間的慢火淬煉下,重構出飽含他們意志的菜餚,然後在某個時刻與讀者的味蕾交會。

|

這是一篇由《回憶愛瑪儂》展開的閱讀備忘錄,將愛瑪儂的無盡記憶與漂泊,交織著世代宿命的隱喻,思索歷史、緣分與記憶如何在生命長河中纏繞與延續。

|

死亡的暴烈顛覆了家以後,在世者的承繼與新生究竟意味著什麼?本期討論喪親經驗繪本《陪媽媽兜風》中「痛的承繼」與「新生如何可能」一題,並對語言、家庭與都市記憶如何處理失落給予批判性檢視。

|

一封寫給青春與夏天的備忘錄——透過《琳達!琳達!》這部成長電影,捕捉那些關於友誼、音樂,不完美卻閃閃發光時刻。

|

|

七月,透過《巨人》、《遷徙者》與《奧圖:書裡的熊》三部繪本的眼睛,看見不同以往的世界。那些書頁裡的眼睛,如同漂泊於小河上的紙船,也像疏離而冷靜的觀察者。他們訴說著:有時不屬於某處,是迷離、是孤獨、是自由,也可能是帶來希望的開始。

|

六月的寫下一張小小的備忘錄,透過三本繪本《再見的練習》、《我離開之後》與《かないくん》走進別離的時刻。而離別之後的日子裡,我們如何帶著愛繼續往前。

|

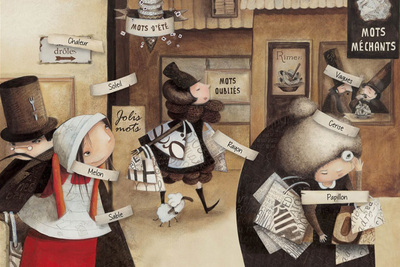

在《文字工廠》的世界中,人類必須得花大把的鈔票購買文字,並且吞下肚之後,才能將那些文字說出口,這也導致貧困者無法說話,只能從天空或者是垃圾堆裡,撿拾別人不要的文字來做使用。然而,能夠說出萬千話語的人,就能真正直擊他人的內心嗎?

|

關於那些看不見的東西,它們像讓人不停打噴嚏的絨毛與花粉粒,有時候,在身體和意識還來不及反應時,眼淚便先悄然滑落。這些細微的「感受」究竟是如何被人們所經驗的呢?安.艾珀(Anne Herbauts)的繪本作品《微乎其微的小事》( Les moindres petites choses),正是在這樣的時刻裡像是五月突如其來的春雨,落入生命之中的。

|

|

在「兒童」的時期裡,應該存在著一種過渡。和處於成長階段的身體不太熟悉、每一次經歷的手足無措、不太知道自己應該成為什麼樣的大人,還有其他數不盡的煩惱,但這些都是「度過」的必經⋯⋯

|

如吳明益所言,一種新世代的「投入情感的博物學者」從發現、探索自然,轉而進入對人性與宇宙存在的深層反思,建立出帶有倫理意識與想像力的自然觀,更加跨域地思索人與自然間的關係。當代創作者們,則以不同的敘事策略打造一處虛構實驗場,邀請讀者參與環境倫理的想像。

|

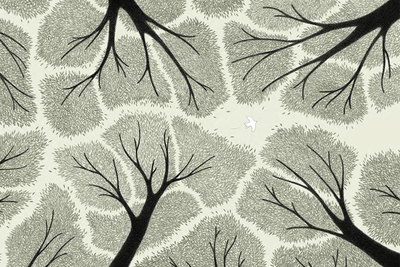

早晨離開床鋪後留下的餘溫、張開嘴巴說的第一句話、手機上頭的待辦事項、喝到半途的茶所留下的水漬,這些事物猶如某種記號,記錄著存在。五十嵐大介的作品經常有這樣的感覺,它們收藏著記號,這些記號成為某種訊息發出了悠長的波。

|