文/何宏文

圖/翻拍自繪本

本篇文章將圍繞「城市的雙面性」這一核心命題,向讀者提問:我們該如何理解自己是城市建設者,亦是其問題製造者的角色?我們能否以幻想為媒介,重新定義城市內外及其邊界的關係?

田中宇佐的《紅線》描繪了傷殘與樂活世界的圖像;馬可・馬汀的《河流》揭示了自然與城市的緊張對話;法蘭切絲卡・桑娜的《旅程》則凸顯了人類對穩定與自由的渴望。這三本繪本表達了人類與城市的多重關係——城市既是夢想的起點,也是現實的牢籠;是問題的根源,也是解決的關鍵。

▲圖1 戰爭爆發。

《紅線》以簡單明快的方式表達了世界和平的願景。筆觸柔和滑順、用色明亮溫暖,角色造型簡單且平面化,利用橫式開本的寬敞格局呈現遼闊的地景。全書無文字描述,並採用翻頁作為主要的敘事手法,讓跨頁兩兩一組地展示了傷殘世界與樂活世界,造成強烈對比。如戰爭的混亂景象,一翻頁後就成為士兵與孩童載歌載舞的場面;原本拾荒的兒童在垃圾堆中髒兮兮,翻頁後再看,垃圾所在之處竟全變成了無邊無盡的麵包、蘋果、糖。

▲圖2 世界和平。

這種近乎「口號式」的夢幻場面,在當代語境中究竟還能承載多少意義?這樣的表達方式可能因為與現實有巨大落差,而讓人感到無力且疲倦。儘管如此,它可能試圖提醒:不要放棄相信不可能的可能。呼喚一種最原始且純粹的夢想。

書中主角——一個白色不明生物推著紅色大球,依著地上的紅線穩步前行,串起全書。最終,將完成的巨大紅球推進太陽的嘴裡,任其照耀世界,一片幸福祥和。這條紅線,也許可以理解為人類彼此連結、密不可分的共體時艱。這條紅線也同時承載了作者對城市的批判與反思。書中的災難畫面幾乎都由人類的城市行為引發,例如能源過度消耗、垃圾的產生以及戰爭。當我們說「人類是城市的一部分」,是否也需要面對「我們是災難的一部分」這樣殘酷的可能性?

▲圖3 白色不明生物將紅球推入太陽口中。

《紅線》看似只是控訴了世界的不公義,且可能讓讀者感到愧疚。因為它間接暴露出多數人心有餘而力不足的處境,容易掉進「你說的我也知道,但是……」的對話中。紅線捲動的過程有如魔法,強調了轉變的可能性,而非拘泥於實現的具體方式。這樣的表達固然天真、想得美,我們卻能從中感受到極傻的善意。改變世界總是需要從人心的共鳴開始,呼出口號就是凝聚信念的方法;許願並不膚淺,任何改變都從許下一個願望開始。

故事中,那條「紅線」是一個既具古老傳說意味,又有現代象徵意涵的元素,代表著人類彼此牽連且無法分割的命運。本書對於議題的闡述可以說過於單薄,甚至輕忽了真實世界的複雜。儘管它的單純沒有辦法提供具體的解決方案,卻提醒著:我們既是城市的一部分,也是災難的一部分,更是幸福未來的一部分。

我們能在本書中感受到田中宇佐對世界的熱愛與期許:縱使現實殘酷,仍有人願意用單純的語言編織希望。當我們望向這條紅線的終點,更重要的是反思自己在這段旅程中的角色,又希望共構出怎樣的未來。

《紅線》AKAIITO

作/繪者:田中宇佐

譯者:艾宇

出版社:讀家文化(2009)

本書圖像以壓克力平塗的方式繪成,在畫面底部還能看見細紋繃布的肌理。田中宇佐以簡約、寓意深刻的繪畫風格見長,經常以溫和的漸層色背景搭配直接的象徵性符號,以溫柔心思傳達暖意,講述生命共同體的故事。本書亦是臺灣歷經八八風災後,作者以慰問之情創作,贈送給臺灣的禮物。

▲圖4 窗外的河與銀色的小船。

《河流》於前蝴蝶頁提示了一位畫家正坐在窗前的工作臺上畫畫。本書以第一人稱視角展開,透過窗外的那條小河,將想像延伸到遠方。我們憑藉桌子上方掛著的銀色小船,往河的盡頭航行,幻想著穿越擁擠髒亂的廠區公路,再進入了怡然的田野山林,最終抵達自然的豐饒之地。出城後,我們見到了大自然的壯美,反觀城市內部混亂失序、壅塞且骯髒。

這樣的敘事,表達了生活在此城的人們,面對實際居住的家園時盼望出走的心境。若在歌頌自然美好的同時,也將汙穢的偏見毫無保留地賦予城市,那當我們看著城市裡的這條河時,究竟作何感想?或許我們會感受到一股想逃離的深層渴望,就像書中的主角一樣。

城外、城內,似乎分別代表了自由與不自由;自然與不自然。弔詭的地方在於,這條河以一種曖昧複雜的狀態同時存在著。它是一條既在城內也在城外的河;是一條既悲哀混濁卻又快活明朗的河。

《河流》中描繪的城市與自然亦有過渡關係,在「有如巨大拼布的田野」處得以彰顯:錯落交疊的方格上有各種類型的斑紋,更有小屋、家畜、飛鳥、狐狸、稻草人,以及分別長在不同方格內的一棵且又一棵的樹(而非樹林形式)。代表之於人而言的野生物種、馴化物種、人造物(以及人們自己),實際上正生活在一起。城市與自然之間的區分遠比我們以為的還要困難。

▲圖5 主角乘坐小船,經過有如巨大拼布的田野。

然而,二元性的想像讓人們在面對城市生活而感到壓抑時,能找到喘息的空間。故事末尾,當幻想中的暴風雨來臨,城市建築盡被沖碎,銀色小船也在這團墨色混亂的激流中挺進。「當烏雲散去」/「我又坐在房間裡」,幻想於此處戛然而止,畫面定格於主角凝視窗景。剩下她一個人,在被雨水浸潤的夜城,面對數不清的窗戶微光。

▲圖6 下雨了,主角凝視著沉睡的城市。

這樣的結局耐人尋味。她的幻想是否真的解放了她?或是僅僅提供了一場短暫的逃逸?這樣的河流連結著城市與自然,成為了內心矛盾的象徵,帶有逃脫與回歸的雙重意涵。亦作為幻想的起點,使我們開始反思自身與環境的關係。

在《河流》中,都市與野外的對比極為鮮明:城市灰暗而擁擠,野外則充滿生機與美感。然而,是否只有城市外部的自然風光才值得被歌頌?城市內部的價值又該如何定義?主角的幻想旅程以河流作為媒介,貫穿內外,讓這些問題得以浮現,卻未給出明確答案,留了思考的餘地給讀者。

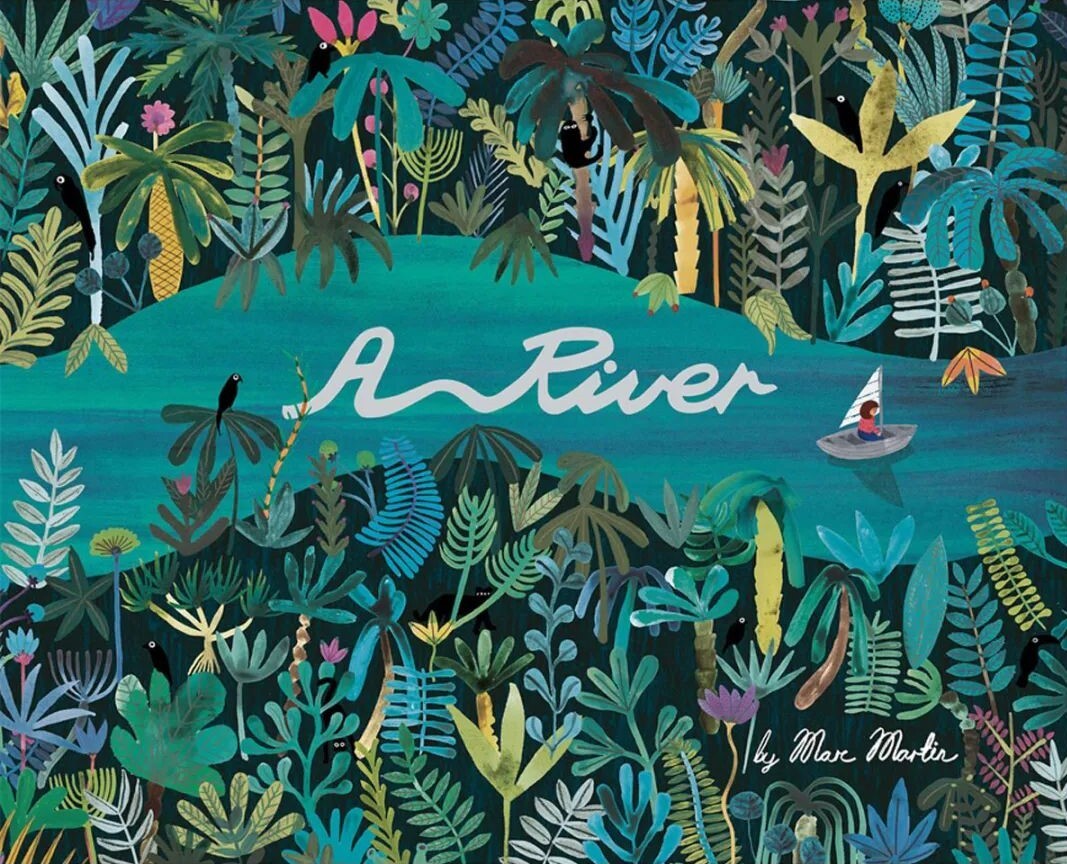

《河流》A River

作/繪者:馬可・馬汀

譯者:張杏如

出版社:上誼文化(2017)

馬可・馬汀擅長將個人經驗與自然元素結合,探索城市與自然的張力、人類的需求與自然環境間的關係。他的作品偏向使用簡短的語句配合圖像,以不同的水筆筆觸為主,針筆與蠟筆為輔,搭配剪貼風格的手法表示物體遠近,讓讀者在具有豐富觸感的空間內流動。

《旅程》的中譯版加了副標題:「在尋找家的路上」直白提示出故事劇情。文字部分由孩童自稱「我們」的第一人稱視角書寫,讀者則能透過圖像敘事獲得更多資訊,當孩子正在對讀者說話,畫面中的母親則在書裡的世界警戒,試圖保護孩子的安全。她時而憂愁,時而哭,時而為了一家三口打起精神,繼續趕路。

▲圖7 睡得安穩的孩子,與哭泣的母親。

他們不斷地更換交通工具,翻山越海。躲過了憤怒的警衛,也相信了走私者,不斷艱辛前行。人們在自己的國家內流離失所,被迫從一座毀壞的城市跨越國界,向外尋求容身之處,成為逃亡者,成為1難民。

當孩子感到害怕,母親則為他們(也為自己)講述新的幻想故事,關於他們即將前往的地方:「那裡有寬廣的綠色森林,森林裡充滿善良的精靈,精靈們會跳舞,還會送給我們終結戰爭的魔法咒語。」幻想成為支撐他們走下去的希望之光,許願有一天,能居住在另一座安穩的城裡。

▲圖8 主角和很多人一起登上渡船。

後來眾人一起登船了。他們必須靠這艘狹小又擁擠的船橫渡大海,隨時可能翻覆。作者法蘭切絲卡・桑娜親自說明,這個故事,是從她在義大利的難民中心理遇見的兩位女孩開始的。由此可推測書中渡海的情節,也與難民乘船橫越地中海,進而逃往歐洲的過程相呼應。穿越地中海的旅途危險,常有大批難民在逃難過程中失蹤、遇溺,人稱「死亡的旅程」。

▲圖9 幻想坐在大鳥身上,自在遷徙。

最後,旅程仍未到達終點。主角抬頭看了天上的鳥群:「就像我們一樣,牠們也在遷徙。」(圖10)但牠們似乎能夠自由地飛到任何有善良精靈的地方。反觀逃亡者隔著國界,面臨諸多無形的限制。但願能像飛鳥一樣隨心而至、找到新家,重新開始他們的故事。

《旅程:在尋找家的路上》The Journey

作/繪者:法蘭切絲卡・桑娜

譯者:黃筱茵

出版社:字畝文化(2018)

法蘭切絲卡・桑娜的創作特色展現在她對全球議題的關注,以及精心設計的圖文順序上。她將圖文緊密結合,營造出說故事的節奏,引領讀者深入角色的內心世界。

《旅程:在尋找家的路上》以「每個人」的角度探討難民危機,避免賦予角色特定的身分背景,使故事更具普遍性。視覺上,桑娜以色彩構建敘事,如刷上淡黃與淡粉,傳遞訴說回憶的氛圍,或讓讀者能根據上下文的判讀,發現黑色不僅是戰爭壓迫的象徵,亦是母親的保護與愛。

回顧這三本繪本,能注意到它們共同描繪出人在此地掙扎、盼望「更好的地方」的處境。《紅線》中,許願有一條線能把混亂的世界捲得乾乾淨淨;《河流》中,藉由窗外的小河,幻想出一個清新美好的旅程,而暴風雨沖毀城市的瞬間就像是得到解脫;《旅程》中,一個家庭被迫逃離毀滅的城市,卻仍對新的城市抱持企盼與嚮往。他們的共同點在於:一切的努力與想像,都是為了重新開始,都是為了創造一個更好的世界而努力。

然而這也引發了一些深刻的疑問。城市無疑是人類生活以及文明的重心,我們自古以來「依城而居」也總是「望城而居」,但最美好的事物,似乎永遠都存在於城市外,甚至僅僅是存在於幻想中的遠方。此城總是不完整、不夠好,甚至有毒。若事實如此,那麼居住其中的我們似乎是注定失望,甚至絕望了。

跨越山河與邊界的故事,隱含著人類對自由與安全的追求,和對「無邊界世界」的嚮往。我們既逃避破碎的城,又期待一個新的城能滿足所有需求,這種矛盾反映了城市既是文明的中心,也是壓迫與分裂的來源。這三位繪本創作者分別為我們描繪了無數條奔向美好的路,卻也提醒著我們:城市是我們寄放了無數希望與夢想的地方(儘管它並不完美)。

|編輯悄悄話|

「人類活動是世界上最具影響性的單一生態力量。無論喜歡與否,我們已經徹底和地球上萬事萬物整合在一起。以為我們能將自然界從人類環境中分離開來,完全是異想天開。」——曼諾・許特惠森。我在有關自然的創作中,對城市總被視作人類集體罪惡的象徵而感到不安。人們只想逃,只想倔強地把自己排除在自然之外。我想試著批判這份隱含的焦慮,思考人類該如何擁抱這般看似暴烈的(也是自己一手包辦的)生態力量,才能利用它,努力讓大自然得以在人類城市的心臟地帶成長。

備註

1. 難民是一種具法律效用的身份,需要由收容國、聯合難民署確認後,才可成立。難民一詞的現代定義出現於二戰後,以回應戰爭期間的迫害行為,及其毀滅性的影響。1951年聯合國起草了《難民地位公約》以及1967年《有關難民地位的議定書》,定義難民為國民離鄉背井、出於對被迫害的恐懼,無法回歸家園。通常涉及戰爭和暴力。逃亡者一旦入境他國,首先得在法律上申請該國的庇護,此時他們只是「尋求庇護者」,而在申請通過以前,都不具難民的合法身分;不同國家對庇護申請的審核準則,也可能大不相同。

責任編輯:鄭仲珈、周燕雯