文/鄭仲珈

圖/取自《海獸之子》與《小森食光》內頁

有些故事的起頭並沒有明確的開端,始於作品構築的世界裡再平凡不過的一天,像長大,那是後來我們才知道的,它不是一夕之間的事,而是進程;它也許曾向我們發出訊號,如同三月的尾聲,春天透過舒展的枝芽,以及溫暖潮濕的空氣,傳遞著旋即到來的消息。每天早晨離開床鋪後留下的餘溫、張開嘴巴說的第一句話、手機上頭的待辦事項、喝到半途的茶所留下的一灘水漬,還有,其他多得數不清的小事。這些事物都像是某種記號,記錄著我們的存在。

五十嵐大介的作品經常有這樣的感覺,它們收藏著「記號」,這些「記號」成為某種「訊息」,而「訊息」作為「故事」,發出了悠長的波。

初讀五十嵐大介,是2015年由臉譜出版的《小森食光》。書裡細緻的料理過程,包含手部的姿勢、當令食材的質地、不厭其煩的步驟說明,這一切將時間雜揉進眼底,燉煮入味;像行者,也像是日升月落的更迭。除了食事外,山林裡景物的粒子、動物的皮毛乃至人物臉部的紋路,這些「顆粒」化作我對五十嵐大介的印象。

從《小森食光》到《海獸之子》,五十嵐大介筆下的「顆粒」逐漸擴展,延伸至更遙遠的世界。《海獸之子》中,主角「琉花」和儒艮養育的少年「海」與「空」相遇,度過了一個漫長而奇妙的夏天——海洋裡接連出現的異象,如同生物們的低語,最終,皆指向一場盛大的生命祭典。

渴望被理解的訊息

角色的設定中,主角「琉花」(日文讀音:RUKA)的名字與海豚(日文讀音:IRUKA)在日語裡的發音極其相似。而「海」與「空」,一個是天、一個是地,一邊指向宇宙、一邊則指向海洋,這兩個字詞皆帶著孕育生命的場所之意。「琉花」作為陸生與海生哺乳類的交會,成為這場生之祭的「信差」與「見證者」。

「琉花你啊,有著跟我們相同的味道。」

「相同⋯⋯?」

「看著同樣的東西、想著同樣事情的人的味道。」

故事最初,為了一起去看發光的「鬼火」,海從學校裡找到躲藏的琉花。琉花問海關於發現鬼火的事,海回應到:「是鬼火說它想被看⋯⋯想被人發現的。因為它的光芒那麼強烈,他一定是希望大家都能看到它。」鬼火想要被看見而發出的光芒,與少女琉花想被人找到的心情相連,它們交換著信號,等待著被發現。

隨著情節推進,琉花聽見鯨魚們的「歌」,接收到海洋中慶祝誕生的祝禱。海透過「氣味」找到琉花,「鬼火」透過「發光」渴望被看見,「鯨魚」透過「歌」的吟唱,向同伴傳遞著慶典的消息。這些事物被傳遞的方式,似乎都隱含著一種自然而生的狀態。氣味是感官的,發光是能量的轉換,那麼歌呢?

「鯨魚們會在水中唱歌。聲音在水中可以比在空氣中傳得更遠。」

「牠們能與幾公里外的同伴們合唱。鯨魚的歌,有很多複雜的訊息。」

「人類有很多想法難以用語言表達,心裡想的事情能訴諸言語的只有一半。」

「然而鯨魚們似乎可以,將所見與所感直接傳遞給對方。」

「直接傳遞⋯⋯」1

在自然界中,這樣的「歌」無處不在,如夏季的蟬鳴、雄蜂的舞蹈,都是它們以軀體與翅膀所共振出的密語,似乎更加直覺且純粹。這也正是人類語言的罩門與束縛——當想法轉變為話語,過程裡究竟會遺落多少部分呢?無法說出口的意念,又該安放何處?這一切大概只有《國王的驢耳朵2》裡,承受過多的樹洞明白。

不被信賴的言語

人們作為主要溝通手段的語言,經常迂迴且不完整。我們可以想像,猶如劇場所使用的讀本,縱使只有零星幾行台詞,沒有說出口的舞台指示、潛台詞,或許完全足以寫滿更多張A4尺寸的影印紙。

《小森食光》的開頭,有這樣的一段獨白:「語言是不能信賴的。然而,我相信自己親身感受到的事物。」緣由來自主角的母親總將自製的醬汁,以市售醬料名稱作為命名方式,如「伍斯特醬3」與「能多益醬4」,使主角誤以為這些調味品是由自家傳入市面;直至面對量販店舖的貨架上,陳列著的各式「伍斯特」,以及著名的「能多益」,才發現,母親的話是真假參半的胡謅。而《海獸之子》的尾聲,也有著相似的段落。主角琉花在與母親的對話之中,發現到對於自己的名字——「琉花」的由來,母親總有著不同的說法。

人類用語言搭建的輕舟,乘載著所有的弦外之音。個體經驗的迥異、語境的變化,讓意義充滿不定性,有時,甚至會有意外翻船的可能,任其在惡作劇、謊言、誤導、錯讀、諂媚與口是心非中掉落。這艘帶著所有切實、錯誤、無法訴諸於話語的訊息小船,終將航向何處呢?

無法訴諸話語的事物

「重要的事,還是不付諸話語的好⋯⋯」

「可是化為語言,也有人會因此得救啊。」

《海獸之子》的謝幕中,這段輕描淡寫的對白,卻讓人想起故事裡一再出現的海洋,溫柔堅定地承托著所有的訊息。即便言輕、即便微小、即便無用,所有的信號都漂浮其中,等待著打撈來臨,而其中,也包含著人們的語言。所有害怕被埋沒的訊號,如同島嶼透過海洋相連,在誰也沒看見的地方,大海裡頭悄悄傳遞著無人知曉的話語。

但除了這些以外,人物關係的刻畫上,五十嵐大介同樣運用「非文字語言」的狀態來描繪,例如:透過「手部5」的細節,傳遞琉花的父母之間欲言又止的幽微情感。

五十嵐大介的作品,像是快門,捕捉人們所無法觸及、轉瞬即逝的光。被記錄下來的「粒子」,帶著對生活的洞察與思索,一筆一畫地刻出作者想呈現的世界觀。所有的想像都存在著一份詩意,發自內心的聲響帶著的訊號,傳遞給了全世界;在我們所處的地方與所有生靈之間,這些「顆粒」,像是春天裡黑板樹的種子。帶著絨毛的小精靈,乘著風,在每一個落腳處訴說著它們的旅程中,那些看見以及看不見的,微小且珍貴的事物。

如同鯨魚的歌隨著洋流,將傳遞至更幽深的地方。

|編輯悄悄話|

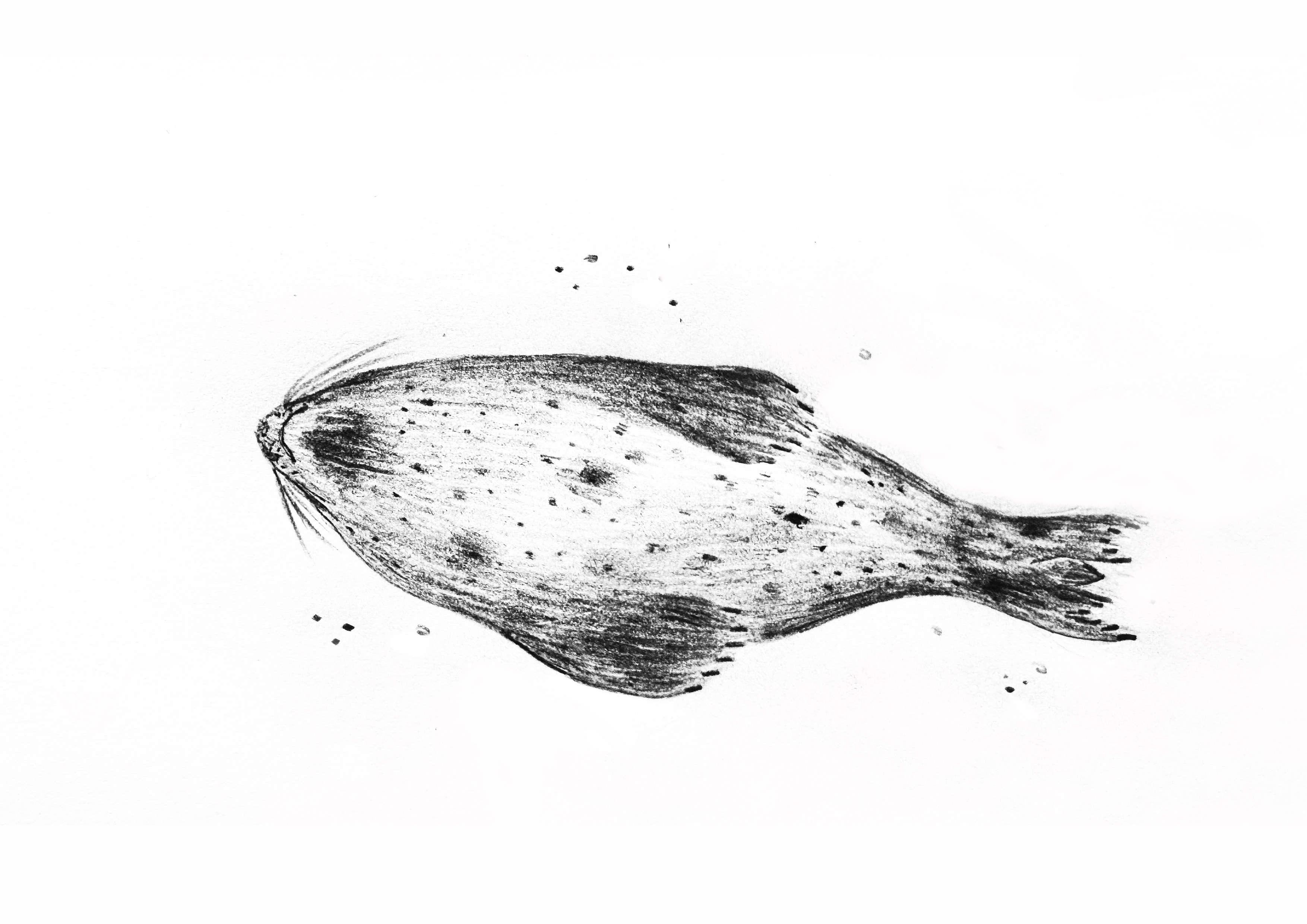

這個月重新翻開《海獸之子》後,與班上同學還有玲遠老師去了一趟海生館。成為名義上的大人後,海生館與動物園成為了一種令人尷尬的存在,這兩者的存有引發了兩派激烈的論戰,關於是否應該持續留存設施,讀過兩邊說法後仍然一籌莫展。在海生館的期間,看著海豹游泳的樣子不自覺入迷,半數的時間幾乎都泡在裡頭,走過巨大海藻林,想起《海獸之子》裡,關於海的第十段證言,自大海中消失的姊姊在回到故鄉後所說:「以前我非常害怕人多的地方。那是些和自己截然不同的生物,但現在我開始覺得,這跟在海裡的情況是相同的,就像海裡面有各種的魚、海龜跟珊瑚一樣」。

《人類大歷史》關於泛靈信仰的其中一段論述這麼寫著:「泛靈信仰者認為,人類和其他靈之間沒有地位高下之別。非人類的靈之所以存在,並不是為了滿足人類的需要,祂們也不是什麼把全世界操之在手的萬能的神。這個世界可不是為了人、為了任何生命、或為了特定的靈而運轉的。」如果在地球之初,物種皆是出自同一個「子宮」所孕育,那麼我們之間,是什麼將彼此連結,是土地、海洋、空氣或者宇宙?吹過的風、揚起的沙塵是否在某個時刻,也曾向我們傳遞過那些聽不見的語言。

附註:附上在迷人泳姿的海豹前待上一小時的寫生。積存太多想放的漫畫片段,這個月份的手稿暫停一回。願四月很快能再見面!(小跳躍的揮手)

備註

1. 對白座標位於《海獸之子》漫畫中的第一集,海洋學者吉姆與琉花談論著關於鯨魚的歌一事;此段節錄電影版的譯文,較為精簡易讀。

2. 源自希臘神話,描述牧神邀請阿波羅進行一場演奏比試,邀請山神作為仲裁,最終由阿波羅勝出,但牧神的信徒國王十分不服氣,認為應是牧神勝出這場競賽;無法忍受這樣糟糕的鑒賞力,在盛怒之下阿波羅將國王的一對耳朵變成驢耳朵。這件事只有國王的理髮師知道,但他卻被下令封口,無處宣洩的理髮師只好對著樹洞訴說這些秘密,便在每一次結束後將洞填起。不知經過多少日子,樹洞被填封的部分長出了蘆葦,並且誰都沒有發現的時刻,它們都在悄聲說著「國王的驢耳朵」的故事。

3. 伍斯特醬:最早起源於十九世紀,以多種辛香料製成的醬汁,味道酸甜且辣口。在日本,經常被用於排餐淋醬之中,如豬排、漢堡排等料理。

4. 能多益醬:英語為「Nutella」,其中「Nut」代表「榛果」,「ella」取自義大利語的後綴,意思是「甜的」。能多益榛果醬於二戰期間被製造,由於當時可可豆這項食材相當稀少,因此,發明人Pietro Ferrero先生,便嘗試使用大量的榛果來代替可可的用量,製作出富含濃郁果仁氣息的甜蜜抹醬。

5. 關於「手的姿態」這個觀點上,經常被提及的例子是:米開朗基羅的《創世紀》,以及史蒂芬・史匹柏的電影《E.T.》那張異種族接觸的著名海報。

責任編輯:何宏文、戴毓萱