文/何宏文

圖/翻拍自繪本

當代自然書寫者,往往具有超越人類中心主義的意識。然而「超越」不必然意味著反對或否定人類中心主義,而是在面對自然中的無數他者時,能夠不將其視為應然地進行反思。二十世紀中葉後,人們面臨了更嚴峻的環境壓力,生態系統在工業污染與資源濫用下逐漸崩壞,我們開始自覺地活在自己所製造的汙穢世界中。

與此同時,人類也首次從太空回望地球。洛夫洛克曾言:「當太空人親眼看到——而我們是透過影像間接地看到——在漆黑的太空襯托下、豔光畢顯的地球時,所產生的敬畏之情,在感情上是古代信仰與現代知識的一種融合。」此一視角的轉變,既擴張了全人類的認知,也激發了新一波對自然的想像與感性回應。

這類的情感震撼,促使本來尤其專注於物種分析的研究風氣,逐漸轉往理解物種間的整全性關係,不僅使研究者願意掌握每一種棲位/小生境(niche)的特質,也更能關注物種在競爭中隱含的合作面向。

如吳明益所言,一種新世代的「投入情感的博物學者」從發現、探索自然,轉而進入對人性與宇宙存在的深層反思,建立出帶有倫理意識與想像力的自然觀,更加跨域地思索人與自然間的關係。當代創作者們,則以不同的敘事策略打造一處虛構實驗場,邀請讀者參與環境倫理的想像。

當城市無法呼吸,想像開始發芽

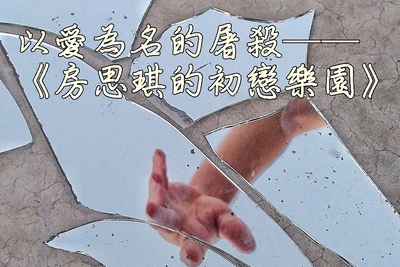

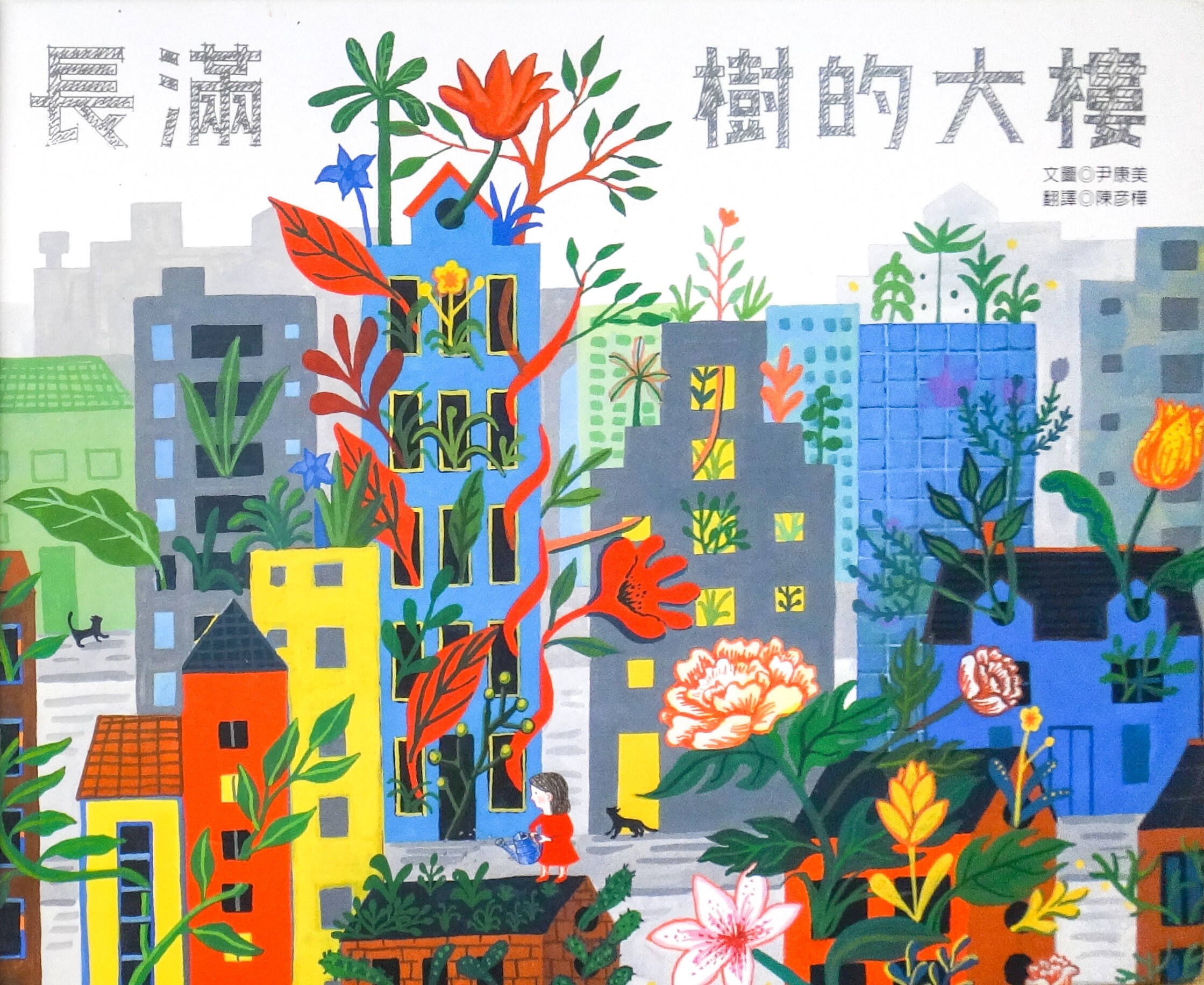

▲圖1 《長滿樹的大樓》封面與封底

在《長滿樹的大樓》尚未展開正文之前,創作者便已透過繪本的外圍設計,表達出自身對城市生態現況的基本認識與回應。封底以鉛筆的黑白線稿描繪商辦大樓、形式單一的住宅群、置於其中的巨型起重機,象徵都市計畫無時無刻的建造。

封面上,紅裙女孩站在屋頂澆灌植物,整體畫面由鮮豔、富有裝飾性的花草與建築交織而成,植物比例誇張、色彩奔放、形態裝飾化,難以辨識其具體棲位或生態特徵,充滿生命力與詩意。然而,高度抽象化的自然元素,如象徵性的圖騰一般,是視覺能量的爆發,而非具體的生命形態。自然的「生機」與「活力」,因此不再來自其本質的生長,而是源於視覺印象所帶來的愉悅感受。

▲圖2 前蝴蝶頁

前、後蝴蝶頁的安排,進一步鋪陳了以幻想對抗都市荒蕪的敘事邏輯。前蝴蝶頁描繪出多彩樹木被黑白機具截斷、裝車,轉變為失去生命色彩的木材;後蝴蝶頁則回到整齊劃一的住宅區,同時出現了一枝大畫筆,為建築再度添上奇異的新種植物。後蝴蝶頁中的畫筆不只是畫筆,而是後設地,作為創作者本人替代性行動的象徵,提出對城市現況的批判:即便世界的結構無法直接改變,我們仍能在已知破壞的世界中,練習以圖像重新描繪未來。

▲圖3 後蝴蝶頁

我們必須承認:即使現實中的綠意岌岌可危,幻想它們充斥於生活中還是很開心。透過繪畫與想像,將自然「添加」回都市肌理,成為回補失落、抵抗生命單調化的溫柔行動。這樣的自然無須忠於現實,只要能在視覺上召喚綠意與生機,就足以在意識中撫慰我們對它的思念。但這是否會淪為一種逃避性的無力慰藉?

善意的設計

《長滿樹的大樓》開篇,小女孩因「今天的空氣也很不好」而留在家中畫畫,並以「長滿花草的魔法遊樂場」為題,描繪出理想中的城市景觀。她設想「製造新鮮空氣的植物研究所」還有庇護動物用的「超級大的溫室」讓動物們能在裡頭避冬。這項設計理念,體現出對自然的愛與關懷,卻值得細思。

▲圖4 超級大的溫室

首先,故事中的動物為何需要人類為其設計宜居處?因為小女孩為牠們創造了全新的生存需求——避冬。長頸鹿、大象、斑馬等原本棲息於熱帶草原的物種,此時竟身處在冬天會到來的地方。避冬的方式則是動物們一起在室內圍暖爐。這體現了以人為本的善意:越是對每況愈下的現實世界感到焦慮,就越想積極地守護自然他者的生命安全。

面對這樣的窘境,人們正將注意力放在如何打造上。然而《生之奧義》的作者巴諦斯特.莫席佐則指出更根本的危機,其實是「我們對生物的感受力,亦即我們對生物的關注形式與我們保留給生物的關注品質,其範圍品類日漸貧瘠。」現代人主要把生物視為環境布景;視為生產可用的資源庫;視為尋根溯源之所;視為情感與象徵投射的載體。

我們失去了能將之視為群體生活裡「佔有一席之地的整全存在」的能力,這就是我們遭逢的生態危機的結果,亦是其一部分的原因。因此在本書中思考當代環境倫理的內部矛盾,或許十分緊要。

《種滿樹的大樓》提供了一種希望:城市可以變得更像森林。當中的城市設計作為由人類主導的重構,不再自發蔓生,而是在人類的筆觸中重新編排。依循這樣的共生想像,自然界或許永遠無法脫離設計、管理與意志安排的手,亦無法充分發揮自身的生態力量。但這是否已經是人類所能勉強達成的,最傑出的一手了呢?

都市——生態的實驗場

我們慣常以「都市為反自然物」的意見出發,視人造環境為自然的對立面,擺明綠意只能迫居邊陲。但事實遠比我們想像的更複雜。現代世界中舉凡人類活絡之地,早已成為多物種交錯的生態空間,以來自全球的物種組成。這些「都市生態系」不經由長期演化而來,也並非物種逐步拓殖而成,主要全憑人類的勤奮努力。

▲圖5 アクロス福岡(1995/2020)

著名的「都市山」——阿庫羅斯福岡(アクロス福岡)是典範之一。這棟將屋頂全面綠化的階梯型建築,空中花園的面積為五千四百平方公尺,由建築師安伯斯(Emilio Ambasz)所設計。最初種植了許多外來種植物,歷經二十五年,透過風力與鳥類帶來的各類種子,形成今日這座自我演化的都市山:一個難以辨識原始建築輪廓的微型生態圈。因此關於自然界的「自發性」生長,確實能在都市設計的介入下重新孕育而生(儘管並非原始)。

《長滿樹的大樓》作者尹康美,曾在訪談中提起她的創作靈感。當時目睹公寓前的開發地不斷蓋新公寓,周邊的樹林逐漸消失,這種轉變讓她開始思考,該如何將感受到的一切轉化為圖畫書。直到她前往柬埔寨旅行,見到古老繁盛文明沒落後,寺廟與叢林彼此支撐、交纏,才意識到「建築於自然中,也能以這樣的方式互相共存。」讓她找到了突破口,形成本書中自然與人造空間彼此交融的設計基準。

▲圖6 小女孩的家,歡迎大家隨時來玩

穿越膜的城市:在閾限中學習共存

除了建築形式,小女孩筆下的城市互動場域,邊界模糊而自由,也反映了她對於空間的開放式想像:人類、機器人與動植物共享城市,不劃設圍欄、不依用途分類區塊、不設置明確邊界的設計,創造了閾限邊緣(liminal edge)。

閾限(liminal)是指過渡的經驗,即使兩種狀態之間沒有明顯障礙。穿過閾限時,會形成威尼科特(D. W. Winnicott)所謂的過渡意識。他最早是以這個詞,來提醒心理學家注意過渡時刻的重要性,那些時刻確立了兒童體驗「界線」。

▲圖7 Public space. A tool against inequalities - Aldo van Eyck

如荷蘭建築師范艾克(Aldo van Eyck)為二戰後,貧窮的阿姆斯特丹所設計的眾多公園一般,他把數百個廢棄或不重要的空間,例如有大片空白牆壁的巷底,或是太寬的十字路口改造成都市公園。空間中,他放入不同的物件營造活動可能性——栽種植物、設置沙坑、擺放長椅——它們之間沒有明顯的界線,但各自獨立,其內部關係像膜一樣具有滲透性,為孩子創造玩樂空間,也為成人創造休息空間。

他認為,小孩子應該學會區別車流與草坪;學會安置自己,以免打擾到長椅上聊天或打盹的老人。為了玩耍他們會產生閾限過渡,像穿過膜一樣,體驗周遭的界線。

▲圖8 都市的全貌

小女孩繪製的都市空間就像是這樣的:身障者、孩童、老人、動物、水池、森林與機器人共享一個不設明確分區的開放場域。沒有鐵欄阻絕,也無需邊界指認,取而代之的是一種自發秩序。這種空間安排不再仰賴「為自然留出特定區域」的保育邏輯,而是讓自然滲入日常,成為生活本身。

這種無界的編排,讓人與非人共享地景,各自在活動中練習「區別」與「共存」。界線不是被徹底消除,而是被營造成可體驗閾限的空間,形成一種細緻的空間倫理教育。城市空間搖身一變,成為生態與文化交織的新生地帶,隨時保有屬於城市又屬於自然、既自主又交融的存在感。

最後,筆者認為關鍵的挑戰在於:我們能否打造一種「不以人為特權中心」的共棲場域?在不設圍欄、不預設主客關係的城市之中,每一種存在,都可能成為生態經驗的一部分。自然不該只是被安置的風景,或被規劃的他者,它應當與我們共享城市的感官與空間。我們欠自然的,或許不是一片保留地,而是一種願意與之平等共存的生活態度。

|編輯悄悄話|

感謝讀到這裡的你。告訴我,讓我親自感謝你。

備註

《長滿樹的大樓》(나무가 자라는 빌딩)

文圖:尹康美(윤강미)

譯者:陳彥樺

出版社:青林國際(2020)

責任編輯:鄭仲珈、蔡謹竹、李品逸