文:薛巧妮

那天為了課堂報告,撥了通電話給母親,請她擔任研究受訪者。她雖不完全了解我的研究主題,依然很高興,只因這項研究作為一個契機、一把鑰匙和一扇門,帶領我們這對母女返回我的童年時光。有趣的是,儘管我們曾一起去鄉立圖書館,卻各自對我小時候的閱讀懷著截然不同的印象。

母親認為兒童不宜太早閱讀篇幅過長或過於艱深的書,免得打擊小讀者的信心,壞了閱讀的胃口,可我從小偏偏喜歡「挑戰」難度高的書;中高年級在學校圖書館借了桃莉.海頓(Torey L. Hayden)《她只是個孩子》(歸為特教類別,顯然不是童書)、斯維拉娜.亞歷塞維奇(Svetlana Alexievich)《車諾比的悲鳴》(諾貝爾文學獎得主之作,顯然也不是童書),也在班導的影響下看起金庸的武俠小說(又不是童書了)。此外,較為保守的母親也認為,兒童不應該閱讀限制級內容(色情、血腥、不良思想等);而她對「性」方面書籍的把關相對嚴格,甚至沒收了我購於校園巡迴書攤的性教育漫畫,不過我依然有辦法向同學借來看。

回顧這段童年閱讀史,任何圖書類型,只要我想看,母親其實管不了我。這些書直到十幾年後的現在,她才知道我看過,我也沒有因為閱讀那些書而「長歪」。時隔多年,此「母女晤談」揭示了一件事,它也成為本研究越漸清晰的問題意識基礎:論閱讀,成人設想的,可能和兒童實際需要或感興趣的不一樣。事實上,不光是個別家庭的閱讀方針與行為,舉凡各大圖書獎項的設立、班級圖書櫃的布置、圖書館藏書的採購、實體書店的陳設,乃至網路書店的銷售榜……無不指向「成人為兒童選書」的事實,或者──成人認為兒童「應該」讀什麼。

「母女晤談」的啟示

專為兒童生產的文學,我們稱之為「兒童文學」。培利.諾德曼(Perry Nodelman)指出:「兒童文學是根據它所指的讀者而定義的文本。它究竟是什麼,及成人如何看待它,是與社會對兒童的觀念糾結在一起的──尤其是在他們是誰、如何閱讀、及他們該讀什麼。(…)社會之於兒童的概念,其實只是一種自我滿足的預言。」(註一)言下之意是,兒童與童年其實是社會意識形態的一部分;而兒童文學中的意識形態基礎,正是成人對兒童的假設。哪怕嘴上不說,成人為兒童選書的行為本身,便洩漏了「他們如何看待並理解兒童」(兒童觀)這個祕密。

那麼,我們的兒童觀是怎麼來的?成人對兒童及其閱讀行為,普遍有哪些假設?背後又意味著什麼?成人為兒童選書時,其考量與挑選原則又反映出什麼樣的個別差異?本文擬藉梳理文獻,並分析問卷結果與訪談內容,試答一二。

歷史中的童年/兒童概念

兒童文學之所以必要,在於兒童需要考慮其特殊需求與心智程度的書籍。然而,兒童文學在歷史上很晚才出現,且在特定區域誕生。在此之前,兒童文學並不存在,直到成人相信兒童在某些方面與他們不同,因而需要屬於他們的文學。以西歐國家的發展脈絡而言,中古世紀時,兒童屬於成人世界的一分子,不需要特別的文學;到了17世紀,清教徒為了宣教目的製作兒童專屬文本。現在普遍公認的第一批兒童文學作品,是紐伯瑞(John Newbery)自1740年代發行的書籍,而童書是「為了帶給兒童直接的樂趣而製作的書,主要目的不在教導他們」,與清教徒截然不同的觀念出現了──消費者有權利享受他們購買得起產品,以及隨之而來的樂趣。於是,童年與商業密不可分,成為當今稱為「中產階級」所創造及維繫的價值觀(註二)。

及至20世紀,優生學、社會達爾文主義、心理學等「自然科學主義」掛帥,「兒童研究的世紀」到來,從西方世界颳來以科學方法和角度研究兒童的旋風。19世紀後半乃至20世紀初期,位於亞洲的日本也不例外地搭上這股脈動,引進了許多「現代」的教育政策,時人的兒童觀也有了幡然的改變,生命的孕育不再是令人崇敬的現象,而是科學預測與管理下的結果。不過,儘管日本處於「科學時代」(也是日本國內開始用科學角度研究兒童的時代),日本還是出現了反科學主義的「異端者」,高唱不見容於科學主義的「兒童禮讚」與「童心主義」等(註三);如此「浪漫」的兒童觀,後來也隨著巖谷小波、久留島武彥、北原白秋等幾位領袖人物來臺,間接影響了日治時期臺灣兒童文化/文學的發展(註四)。至於20世紀初期,中國時值五四運動,「文學救國」的口號興起,始出現「西方觀念主導」的兒童文學;不少深受五四運動薰陶的知識分子,戰後來到臺,也提筆創作了不少兒童文學作品,如潘人木、林海音、謝冰瑩等(註五)。

由此看來,「童年」不是可以自外於歷史演變影響的生命階段,兒童觀誠然是文化建構的一部分。而童年觀之所以難以界定,在於它們未必都以文學的形式呈現出來。但從現代讀者對過往兒童文學的態度可知,兒童文學中的意識形態基礎正是對兒童的假設。人們對兒童和兒童文學曾有不同的想法,表示人類曾視為理所當然的看法,不一定是全然或唯一的真理;它們過去是意識形態議題,如今也一定還是。

問卷調查

為反映「成人為兒童選書」隱含什麼樣的意識形態,本研究設計的問卷有三個部分:參與者基本資料、參與者對兒童及其閱讀的看法(表一)、參與者選書傾向(表二)。而題目言及的「兒童」指國小(含)以下孩童,調查對象為18歲以上的成人,不拘有無小孩,以及是否曾為孩子選過書。我將問卷上傳至「兒文所碩博班」、「我的教會」和「某閱讀志工培訓」三個社群,也透過親友幫忙轉發,一共收到64份問卷,其中有15名參與者接受訪談。

◎參與者對兒童及其閱讀的看法:

| 【對兒童的看法】請閱讀各選項,並勾選您認為正確的敘述。(可複選) | 【對兒童閱讀的看法】請閱讀各選項,並勾選您認為正確的敘述。(可複選) |

| 孩子的理解能力和注意力有限。各發展階段的兒童,理解能力程度不同。 | 挑選童書時,首要考慮的是適讀年齡。五歲孩子喜歡且能理解的書,勢必與三歲或七歲的小孩不同。 |

| 孩子生性天真、無邪、善良,無法理解邪惡或性議題。 | 孩子很喜歡幻想故事,特別是擬人化的動物故事。 |

| 孩子在情緒上很脆弱,接觸醜惡或痛苦經驗,可能對其造成傷害。 | 兒童故事不應出現暴力、無禮或不道德行為,免得引起小讀者模仿。 |

| 孩子生性野蠻,未受規範以前就像動物。故事中的邪惡與暴力,會刺激兒童最原始、也最難以控制的傾向。 | 孩子喜歡和他們自己有關(童年經驗)的故事,對成人的生活層面(性、職場等)不感興趣。 |

| 孩子的本性既非天真,也非野蠻,他們尚未成型,像張白紙,讀什麼就會像什麼。 | 兒童故事應包含正面的角色模範,作為小讀者的榜樣。 |

| 孩子天性自我中心,他們會認為讀到的內容,或多或少都與自己有關──關於他們是誰,以及應該變成什麼樣的人;除外對自身以外的事物不感興趣。 | 兒童故事最好文字簡單、圖畫明亮繽紛,且有快樂結局。太長或太難的書會讓他們感到挫折,甚至破壞閱讀的興趣。 |

| 孩子具有高度的想像力,不認為只有一種現實。 | 兒童故事也不應描寫可怕的事物,免得嚇到孩子。 |

| 孩子生性保守,對體驗全新或不喜歡的事物,有一定程度的反感,大人才必須讓學習變有趣。 | 好童書會以謹慎的方式教導富有意義的生命議題,讓學習變有趣。 |

| 所有孩子都有孩子般的特質,但性別進一步決定了他們的活動、興趣和品味。 | 其他(參與者自行填寫) |

| 其他(參與者自行填寫) |

▲表一,整理自培利.諾德曼、梅維絲.萊莫著,劉鳳芯、吳宜潔譯,《閱讀兒童文學的樂趣》,頁109〜111。

◎參與者選書傾向:

| 您是否為孩童選過書?(購書、借書等) | |

| 您是否會與孩童共讀,或互相分享書籍? | |

| 您選書有哪些考量?(可複選) |

沒有兒少不宜的內容(如:暴力、性) |

| 您會避免讓孩童接觸哪些書? |

非童書(繪本、橋梁書、少年或成長小說以外的類別) |

| 您是否曾「破例允許」孩童看本來不讓閱讀的書? | |

| 如是,請簡述原因。 | |

▲表二,研究者自行設計,訪談時再根據回答延伸詢問。

問卷結果顯示,研究參與者高達八成是女性(79.7%);年齡分布以26〜35歲居多(48.4%),36〜45歲次之(18.8%);半數以上(54.7%)具大學(專)學歷,也有不少參與者具碩士學歷(40.6%);其職業主要以文教機關(學生、教師等,42.2%)、一般上班族(25%)和家庭管理(12.5%)為主。雖然僅39.1%的參與者育有小孩(含頻繁與小孩互動的學校教師),但有76.6%的參與者曾為孩童挑選並共讀過書籍,自身多半也有閱讀習慣。我們或許可以試著想像,回答這些問題的多數是什麼樣的一群人──受過高等教育的未婚青年女性,而她們通常與親戚小孩共讀,或追溯自身童年的閱讀經驗回答問題。不可否認的,本研究結果僅呈現特定階級(中產)的觀點,而現實生活中猶有階級、性別、語言、文化等因素需要考慮。

對兒童及其閱讀的看法,參與者相當普遍的看法是:「孩子的理解能力和注意力有限。各發展階段的兒童,理解能力程度不同」(89.1%)、「孩子具有高度的想像力,不認為只有一種現實」(82.8%);「好童書會以謹慎的方式教導富有意義的生命議題,讓學習變有趣」(78.1%)、「挑選童書時,首要考慮的是適讀年齡。五歲孩子喜歡且能理解的書,勢必與三歲或七歲的小孩不同」(56.3%)、「兒童故事應包含正面的角色模範,作為小讀者的榜樣」(51.6%)。可見在相當程度上,他們意識到了「兒童」的特質──處於某個認知發展階段,擁有成人遠遠不及的想像力,又因為兒童還在「成長」,進而十分重視童書的教育意義。

與此同時,參與者為兒童選書的主要考量,也高度肯定兒童作為主體的閱讀需求:「書籍內容符合孩子興趣」(82.8%)、「內容新鮮有趣(但未必有教育意義)」(79.7%)、「寓教於樂(書籍內容富有教育意義)」(75%)、「參與者自己喜歡,孩童也跟著看(未必是童書)」(73.4%)。即使不是童書,只要兒童感興趣,依然會被他們納入閱讀領土的疆域;其中也呈現書籍「功能分流」的傾向,有些書重娛樂,有些重教育,亦有兩者兼具的。而參與者多避免兒童接觸限制級內容(85.9%),亦有相當比例的人不建議他們閱讀內容過於沉重的書(性暴力、童工、戰爭等,40.6%)。對於這般「禁忌」,參與者多半堅持,卻也有一部分(21.9%)的人曾「破例允許」兒童看本來不讓閱讀的書。我很好奇這些數據背後的個別化差異,便繼續透過訪談深入了解每個受訪者的閱讀/共讀經驗。

個別訪談 ──積極鼓勵兒童閱讀的受訪者

15名受訪者中(名字皆為化名),僅有紫羅蘭、櫻草、水仙、銀蓮花等4名女士育有子女;鈴蘭小姐、蒲公英先生和山茶花小姐,雖未生育,但因職業之故時常接觸小孩;少數如風鈴草和大理花小姐,偶爾與親戚小孩共讀,其餘受訪者多分享自己童年時的閱讀經驗。其中,鼓勵閱讀較為積極者,當屬櫻草女士、銀蓮花女士和鈴蘭小姐。

櫻草女士幼時受限於家庭條件,父母未提供閱讀環境和資源,但自己小學起就喜歡閱讀,連帶也很重視小孩的閱讀;現加入閱讀社群,平常看的書以教養書、勵志書和工具書為主,也會看共學課程的指定閱讀。擔任故事媽媽時,她會帶自己喜歡的書(偏好內容有趣)到校和小孩分享;對於《嗑藥》、《巧克力戰爭》等議題性小說,也知如何導讀。不過,櫻草女士不無矛盾地認為,小孩涉世未深,應盡量避免限制級內容;爭議性圖書則應避免太偏頗的觀點,除非內容無虞才能放心提供給孩子,致力於取得觀點的平衡。與自家小孩共讀時,為平衡小孩閱讀與手機的使用,她推出閱讀獎勵機制,如果他們答得出針對某書的提問,就能換取手機卡,爭取手機使用時間。

銀蓮花女士自身的教養觀與經驗,從反思父母親而來。父親採取傳統日本式教育,較嚴肅,講究規矩;母親溫柔、同理小孩,以致銀蓮花女士為人母後,自許關照每個小孩的獨立需求和自主性,並塑造良好的家庭溝通環境和氣氛。她也十分重視孩子課業外的學習,曾自組共學團體,現和友人經營讀書會和閱讀志工培訓社團,積極參與小孩的教育,提供豐富藏書,包含:英語、史地、美術、詩集、哲學、心理學等。銀蓮花女士從孩子幼時起,就帶他們參與參與各式課外活動,並動員全家協助參加科展。而銀蓮花女士與先生皆從事廣播媒體工作,與孩子共讀時,尤重孩子的表達和思考能力。書不一定用「眼」看,也能用「耳」聽,更重要的是鼓勵孩子開「口」討論;閱讀亦不排除爭議性內容,但一定會和孩子們討論,平等看待、尊重他們的觀點。

鈴蘭小姐的父親是勞工階級,卻很重視教育,不吝於為受訪者買書;書都是她自己挑的,不少為兒童文學經典,比如《夏綠蒂的網》、《愛麗絲夢遊仙境》、《三國演義》、偉人傳記、奇幻小說等。作為中年級教師,她會在自己的班級推出「閱讀小果農」閱讀獎勵機制,根據選書分級難度蓋章(繪本/漫畫→橋梁書→小說),集滿獎章就能兌獎;而鈴蘭小姐中年級就看《哈利波特》,便不會限制「程度好」的孩子挑戰「難一點」的書,以尊重每個孩子的閱讀需求。身為教育工作者,鈴蘭小姐對選書與閱讀自有一番期許:她認為「故事」是包裝內容的「工具」與「手段」,寓教於樂是童書不可割捨的特質和功能。此外,性內容要把握好尺度,「引起模仿、造成罪惡感」或「有能力自保」只有一線之隔。對於選書,她很重視教育意義和插畫風格,但挑繪本與橋梁書的標準不同。橋梁書為了培養孩子的閱讀耐心,書有趣但沒有教育性無妨(引起閱讀動機更重要);繪本還是有教育意義為宜。根據自身經驗,鼓勵閱讀是為了提升孩子的閱讀理解能力,此舉連帶有助於提升學科表現,故閱讀貴廣不貴精,此階段閱讀不宜太偏狹。

上述受訪者均正面看待童書的教育意義,事實上,問卷結果也顯示多數參與者認為「好童書會以謹慎的方式教導富有意義的生命議題,讓學習變有趣」(78.1%),但他們在選書時,兒童本身的閱讀興趣和樂趣更重要(82.8%),這一點也呈現在幾位受訪者的回答中:風鈴草小姐與親戚小孩共讀時,優先分享自己喜歡的繪本(甚至不顧對方年紀,而自己偏好畫風精細、故事性強的繪本),也不一定選擇有注音和教育意義的書;她為小孩選書雖然純為樂趣,但也不否認並排斥童書的教育意義,前提是樂趣與教育功能兼具,如果只為教育,就不會買單。薄荷先生也認為,好童書不能光有教育目的,也要兼具美感和文學性。而某些書與其說是兒童不宜,不如說部分童書往往簡化脈絡,或有明顯教育意圖,在他看來,這種「差勁」的童書少看為宜,他也曾和孩子討論過此書為什麼不好。

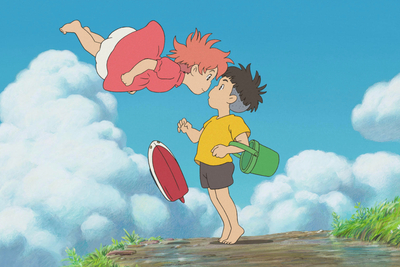

.jpg)

.jpg)

▲鈴蘭小姐積極推廣班級閱讀(照片由鈴蘭小姐提供)。

閱讀作為一種教養益品

從上述櫻草女士、銀蓮花女士和鈴蘭小姐的經驗中,不難看出「閱讀」作為「文化資本」帶來的好處;無論是求知或純為樂趣,閱讀都意味著更多選擇和可能性,而不同社經地位的家庭所提供的資源亦有不小的落差,不只是金錢、經濟資本的多寡,或是教育、文化資本的高低,階級經驗也形塑了人們的價值品味、生活方式、生命敘事等。而索耶(Andrew Sayer)提出「教養益品」的概念,意即養育者所偏好追求的教養目標,「外部益品」可轉化為工具利益,如有利競爭或階級流動的成績、文憑、證照、技能等;「內部益品」符合價值理性,如快樂童年、身心健康或道德品格等(註六)。這些受訪者,無論出身於中產或勞工階級,他們都肯定閱讀作為「內部益品」的價值,即便他們的文化資本條件各不相同,與孩子共讀討論的能力亦然。

在櫻草女士和鈴蘭小姐的敘事中,隱含著她們的父母輩身為勞工階級,能提供的教養資源有限,閱讀是其中之一,這也連帶使她們重視閱讀。而水仙女士(家母)作為唯一沒有大學(專)學歷以上的受訪者,童年時家中幾無藏書,婚後亦因經濟條件有限,很少帶孩子出遊,也沒讓他們學才藝,卻會帶他們去圖書館,希望對他們的童年有所彌補,讓生活娛樂多些選擇,也避免他們光是埋首課業;而孩子挑的書都借,她不會加以干預。不同於受過閱讀推廣訓練的櫻草女士和鈴蘭小姐,積極和孩子們共讀討論,當時忙於照顧孩子和公婆的水仙女士,無暇也沒有能力這麼做,因此任由孩子自己閱讀,對於性方面的議題也傾向交由學校教育,自身並不鼓勵討論。

中產階級代表的受訪者,如茉莉花小姐,其父母學商,皆重視閱讀,也有閱讀習慣。母親從小參考國外教養方式為小孩讀故事,也會買套書;父親則經常帶她與弟弟們上圖書館。此外,她的父母認為電視不利於增進孩子的判斷力,因此家中沒有電視,卻會全家一起分享、討論所讀的書,培養感情。因此,茉莉花小姐對孩童閱讀的看法也相對開放,認為規範閱讀防不勝防,不如營造可以輕鬆討論的氛圍,針對孩子一時無法消化的內容隨時討論。

至於蒲公英先生,父母是公務員,個性嚴謹,自家藏書多為小百科、偉人傳記、兒歌、《三字經》等,沒有小說讀物;小時候像交差作業一樣閱讀這些書,連帶消磨掉自己的閱讀興趣,年紀稍長後便很少閱讀。由於從小家教重視品格教育,蒲公英先生對此也十分重視,但不同於童年時父母的做法,他認為成人應該提供孩子好的學習素材,卻不能用死板的方式。與蒲公英先生的童年閱讀經驗形成對比的,是曾任教師的紫羅蘭女士。紫羅蘭女士喜歡閱讀,卻不勉強女兒閱讀;她們之間相處起來像朋友,她也盡可能提供多元的書籍選擇,不加以限制,並引導女兒在過程中慢慢找到其興趣所在。而兩人有不少共同喜歡的書籍,其中不乏成人向的漫畫《岳》(山難救助題材)、《彎彎》(幽默生活)等。

翠菊女士出身於書香世家,祖父(校長)與父母均重視閱讀。父親(科技公司管理人員)閱讀廣泛,科學、文學、藝術無所不包;母親(家管)沒那麼愛看小說,但很喜歡聽故事和講故事,持續創作兒童小說。幼兒園起,她就和哥哥自由出入書店,自由地挑書;剛開始由母親念故事,後來識字多了,便自己選好坐在地上看,從小為自己選書,父母也都會買單結帳。翠菊女士認為,童年閱讀經驗影響自己選書標準,如有小孩,她會仿照父母做法帶小孩去書店童書區自行閱讀;至於意識形態強烈的書,則會提供其他觀點的書供比較。

兒童觀與童年閱讀相呼應

童年的閱讀經驗確實影響受訪者的判斷、價值觀和行為,尤其是情緒方面(看恐怖小說引發的刺激悚然),以及對於特定主題(霸凌、性、戰爭、愛情等)的認知。前者如水仙女士,童年時看《藍鬍子》造成心理陰影,便認為孩子應避免接觸恐怖故事,免得受驚做惡夢;再如翠菊女士,從小就怕看偵探小說(茉莉花小姐卻愛極了)、恐怖故事,小時候也的確因此變得疑神疑鬼,而被母親建議「害怕就不要看,敢看再看」;還有蜀葵小姐不認為《哈利波特》是童書(不同於鈴蘭小姐向學生推薦這本書),因為書中有些兒童不宜的場景(如霸凌),怕他們不恰當地模仿(蜀葵小姐幼時曾遭霸凌)。

至於未育有小孩,平時也較少與他們互動的受訪者,其分享也多源於自身童年閱讀經驗,或來自後來習得的教育觀念。比如百日菊國小時曾在表哥房內找到《神行太保》(校園暴力類型)漫畫閱讀。閱讀時不覺得受到不良影響,反而有助於紓解壓力、增加能力感和自信;與此同時,他雖因此迷上打架,卻沒有釀成太大的事端。此外,他的父母儘管對「性」相對保守(母親對此絕口不提,父親則抱持批判性的立場),但他從小只要是想看的書都會偷偷拿來看,因此就算是限制級或議題性內容,也覺得不用過於限制,而是拿來當作與孩子共讀討論的素材。

與百日菊相仿,薄荷先生從小家裡有什麼書就拿來看,他十分重視自己的閱讀需要,想看什麼就看什麼(書中可能有性與暴力內容),成人並不加以干預。因此,他認為小孩沒什麼不能看,但也根據自己當時閱讀的感受與情境,同意小孩「單純、不諳世事與社會規範」。山茶花小姐也認為,國中以上就能自行閱讀暴力跟性的主題了,當時她班上便有這些書私下流傳,與其禁止,成人不如一起閱讀;不過,「與低年級小孩一起看《鬼滅之刃》卻有些不妥,他們怕得要命還是偏要看!」低年級在閱讀選擇上,確實有更多顧慮。而海棠花小姐大學主修教育,對兒童認知發展有清晰概念;她不只有理論依據,平時也收看教養文章和相關YouTube頻道,因而有明確的共讀步驟(如:分齡、共讀、講解)與選書原則(教導生活習慣、培養同理心和品格教育為主)。

此外,部分受訪者的觀點即使來自童年經驗,成年後亦不乏矛盾。比如早早獨自閱讀成人文學經典──如村上春樹、川端康成、沙林傑(J. D. Salinger)等──的受訪者(茉莉花與大理花小姐),成年後反而會擔心這些書消極人生觀所致的負面影響,因而建議有成人共讀討論為宜。這樣的觀點頗似林良的看法,認為年輕讀者與「過於沉重」的讀物之間應有一座「橋梁」:「(…)一跳跳進『成人讀物』的世界裡去,狂熱地閱讀很可能對他並不適合的文學作品,使自己的心靈呈現昏亂早熟的不平穩狀態。」(註七)

更細緻的閱讀行為考量:科技產品、個別興趣、同儕影響

15名受訪者中,3名(櫻草女士、茉莉花小姐、大理花小姐)提到了閱讀之於電視、3C產品間的消長關係,其中都表現出對科技產品的憂心,認為它們可能造成小孩注意力不集中。作為藝術工作者,大理花小姐更指出:想像力是孩童重要特質,孩子可以藉由閱讀培養同理心和批判思考能力;而閱讀將是科技時代的優勢能力,3C產品恐削弱孩子的想像力和思考能力。此外,銀蓮花女士也指出閱讀不限於文字,也能善用科技用「聽」的,並且與表達能力有關,亦有其他受訪者(風鈴草小姐)肯定圖像式的閱讀。閱讀雖不再以「文字」至上,但依然作為孩童理解能力的主要指標。

此外,就算出身於同一個家庭,手足之間亦呈現明顯的個別差異。比如櫻草女士家的兩位男孩,兄弟倆因個性和興趣不同,發展出不同的閱讀偏好:國中的哥哥相對不愛看字,喜歡看冷知識漫畫、生物主題書;高年級的弟弟,相對看得下長篇小說。而銀蓮花女士的小孩,姐姐曾就讀語資班,喜歡看書;弟弟不喜歡讀字,但擅長寫作,平常以「聽」來閱讀。比起文字閱讀,圖像思考能力更卓越。又如鈴蘭小姐童年的閱讀經驗,她從小就喜歡閱讀,反觀妹妹小時候不愛看書,喜歡玩線上遊戲,長大了才愛上閱讀。還有茉莉花小姐的兩個弟弟:大弟學工程,小時候愛看自然科學書籍;小弟學園藝,閱讀廣博,從心理學到文學都有涉獵。

有些受訪者接觸限制級、情愛與性內容的書籍,來源是他們的同學,即便家中無相關藏書或閱讀遭到限制,依然有管道閱讀。茉莉花小姐回憶童年閱讀經驗,部分書籍雖非限制級,但難免出現隱晦的性場面,而她會反思成人何以對這類內容避而不談,也會和同學討論現實的戀愛是否真像書中描繪的那樣;而她開始看起網路小說和少女漫畫,也深受同學影響。至於翠菊女士,她的母親不建議她閱讀瓊瑤、《紅樓夢》等曲折愛情故事,恐影響她現實生活的戀愛觀,建議她談過戀愛或有一定判斷能力後再讀,但她依然跟著同學看言情小說,並因此認為愛情需經一定考驗(就像小說情節那樣),便會刻意「考驗」當時的男友。而薄荷先生認為,性與暴力內容就算孩子獨自閱讀也沒關係,因為自己小時候也是,當時多在當前的閱讀環境找到那些書(大人不察),或國小同學私下流傳,只覺得新奇又害羞,並無不良影響。大學主修教育的海棠花小姐,也在訪談中直指閱讀與孩童社交需求的關聯:她小時候被成人禁讀《蠟筆小新》之類的漫畫,免得學壞。長大後則認為,成人可和小孩共讀漫畫等通俗暢銷讀物,一方面可從中了解過濾內容;另一方面,這類讀物可能有助於孩子社交,和同儕有共同話題。

結論

本研究對象集中在26〜35歲受過高等教育的未婚女性。訪談對象除了水仙女士,其他人都有大學以上學歷,又以碩士學歷居多。研究結果呈現特定階級(中產)的觀點,其實在我的預料之內,畢竟本研究的主題難免排除掉缺乏相關資源和不重視閱讀的群體。而受訪者無論來自勞工或中產階級,有無閱讀習慣或鼓勵閱讀行為,均意識到「閱讀」作為「文化資本」與「教養益品」的意義。其中,有些人的「兒童觀」與「教養觀」混為一談,他們多屬40、50歲左右、「改良」上一代教養方式並對此有一定主見的家長或教育工作者(櫻草和銀蓮花女士);相較於20、30歲群體(茉莉花小姐、翠菊女士等)更自由的方式和觀點,可見其中存在世代差異。

不過,縱使都是20、30歲的群體,也會因為教育背景和童年經驗不同,發展出不同的兒童閱讀觀點。顯而易見的是,有教育學背景的受訪者(鈴蘭小姐與海棠花小姐),相較下更重視圖書的教育意義,對各階段孩子的閱讀行為也有明確的應對方式和規畫。至於其他背景的受訪者(如大理花小姐、風鈴草小姐、薄荷先生等),相對更重視圖書的美學、文學性、幻想性和樂趣。此外,即使在同一個家庭中長大,每個孩子依然發展出各自的閱讀興趣。此閱讀傾向差異,比起性別或刻意引導下的結果,多半與天生的個性和特質有關。

再者,這些受訪者的兒童觀與對閱讀的看法,多能直接呼應其童年閱讀經驗,尤其影響對特定主題(性、戰爭、愛情等)的認知。其中,茉莉花小姐、海棠花小姐、薄荷先生、蜀葵小姐等,提及同儕關係與閱讀行為之間的關聯(無論積極或直接與否)。而部分受訪者的觀點即使來自童年經驗,成年後亦不無矛盾。

最後,多數受訪者認為,當今科技時代中,過去避免兒童閱讀的內容早已防不勝防,比起禁止和規範,不如正視它們,與小孩共讀並鼓勵討論;櫻草女士、茉莉花小姐、大理花小姐亦提到了閱讀之於電視、3C產品間的消長關係;不少受訪者也會特別注意書籍內容是否太偏頗或去脈絡,隱含他們對資訊判讀的重視。

【附錄一】受訪者特性分布

| 化名 | 性別 | 年齡 | 教育程度 | 職業 | 有無小孩 | 閱讀習慣/鼓勵閱讀行為 |

| 紫羅蘭 | 女 | 46〜55歲 | 大學 | 目前為研究所學生(曾任教師) | 育有一女(大學) | 每個月看三本書以上,不勉強孩子閱讀 |

|

櫻草 |

女 | 36〜45歲 | 大學(專) | 上班族 | 育有兩男(中年級、國中) | 加入閱讀志工培訓讀書會、擔任學校故事媽媽;每個月看一至兩本書,有鼓勵閱讀的獎勵機制 |

| 水仙 | 女 | 46〜55歲 | 高職 | 家管 | 育有兩女一男(均大學畢業) | 很少看書,但有實際行動鼓勵孩子閱讀 |

| 銀蓮花 | 女 | 46〜55歲 | 大學(專) | 廣播節目企劃 | 育有一女(大學)一男(高中) | 每月看三本書以上,積極與小孩分享書中內容 |

| 鈴蘭 | 女 | 18〜25歲 | 大學 | 國小中年級教師 | 無(但經常和小孩相處) | 每個月看一至兩本書,希望孩子養成閱讀習慣並有實際作為 |

| 茉莉花 | 女 | 26〜35歲 | 碩士 | 上班族 | 無 | 每個月看三本書以上。訪談分享以童年閱讀經驗為主 |

| 風鈴草 | 女 | 18〜25歲 | 碩士 | 上班族 | 無 | 每月看三本書以上,希望孩子養成閱讀習慣,偶爾和親戚家小孩共讀 |

| 蒲公英 | 男 | 36〜45歲 | 博士 | 兒童舞團經營者 | 無(但經常和小孩相處) | 很少看書,希望小孩有閱讀習慣,但沒有特別作為 |

| 大理花 | 女 | 26〜35歲 | 碩士 | 藝術策展工作者 | 無 | 每月看三本書以上,希望孩子養成閱讀習慣,偶爾和親戚家小孩共讀 |

| 海棠花 | 女 | 26〜35歲 | 碩士 | 華語教師 | 無 | 每個月看一至兩本書,不勉強孩子閱讀 |

| 翠菊 | 女 | 26〜35歲 | 碩士 | 家管 | 無 | 每個月看三本書以上,不勉強孩子閱讀。訪談分享主要以童年閱讀經驗為主 |

| 百日菊 | 不透露 | 18〜25歲 | 大學 | 碩士在讀 | 無 | 每個月看一至兩本書,希望孩子養成閱讀習慣,但沒有特別作為。訪談分享以童年閱讀經驗為主 |

| 薄荷 | 男 | 18〜25歲 | 大學 | 碩士在讀 | 無 | 每個月看三本書以上,不勉強孩子閱讀。訪談分享以自身童年閱讀經驗為主 |

| 山茶花 | 女 | 26〜35歲 | 碩士 | 現待業(曾任安親班老師、高中教師、童書編輯) | 無 | 每個月看三本書以上,希望孩子養成閱讀習慣並有實際作為 |

| 蜀葵 | 女 | 26〜35歲 | 大學 | 上班族 | 無 | 有弟妹,很少看書,不勉強孩子閱讀 |

參考文獻

培利.諾德曼(Perry Nodelman)、梅維絲.萊莫(Mavis Reimer)著,劉鳳芯、吳宜潔譯,《閱讀兒童文學的樂趣》(The Pleasures of Children’s Literature),臺北:天衛文化,2009。

本田和子著,林真美譯,《百年兒童敘事:從「二十世紀的兒童」到「兒童權利公約」》,臺北:四也文化出版公司,2021。

游珮芸著,《日治時期台灣的兒童文化》,臺北:玉山社,2007。

邱貴芬,〈從戰後初期女作家的創作談台灣文學史的敘述〉,《中外文學》(第29卷第2期),2000年7月。

莊士玉,〈寫╱作新女性:戰後第一代女作家及其文本研究(1945~1965)〉。

藍佩嘉,《拚教養:全球化、親職焦慮與不平等童年》,臺北:春山出版,2019。

林良,《林良談兒童文學:淺語的藝術(新版)》,臺北:國語日報,2011。

備註

註一︰培利.諾德曼(Perry Nodelman)、梅維絲.萊莫(Mavis Reimer)著,劉鳳芯、吳宜潔譯,《閱讀兒童文學的樂趣》(The Pleasures of Children’s Literature),臺北:天衛文化,2009,頁101~102。

註二︰引前書,頁105〜107。

註三︰本田和子著,林真美譯,《百年兒童敘事:從「二十世紀的兒童」到「兒童權利公約」》,臺北:四也文化出版公司,2021,頁92〜115。

註四︰游珮芸著,《日治時期台灣的兒童文化》,臺北:玉山社,2007,頁33〜35。

註五︰1 邱貴芬,〈從戰後初期女作家的創作談台灣文學史的敘述〉,《中外文學》(第29卷第2期),2000年7月,頁320〜323。

2 莊士玉,〈寫╱作新女性:戰後第一代女作家及其文本研究(1945~1965)〉,頁8〜19。

註六︰藍佩嘉,《拚教養:全球化、親職焦慮與不平等童年》,臺北:春山出版,2019,頁28、32。

註七︰林良,《林良談兒童文學:淺語的藝術(新版)》,〈少年小說的任務〉,臺北:國語日報,2011,頁237。

責任編輯:蘇靖 、周燕雯