文/蔡謹竹

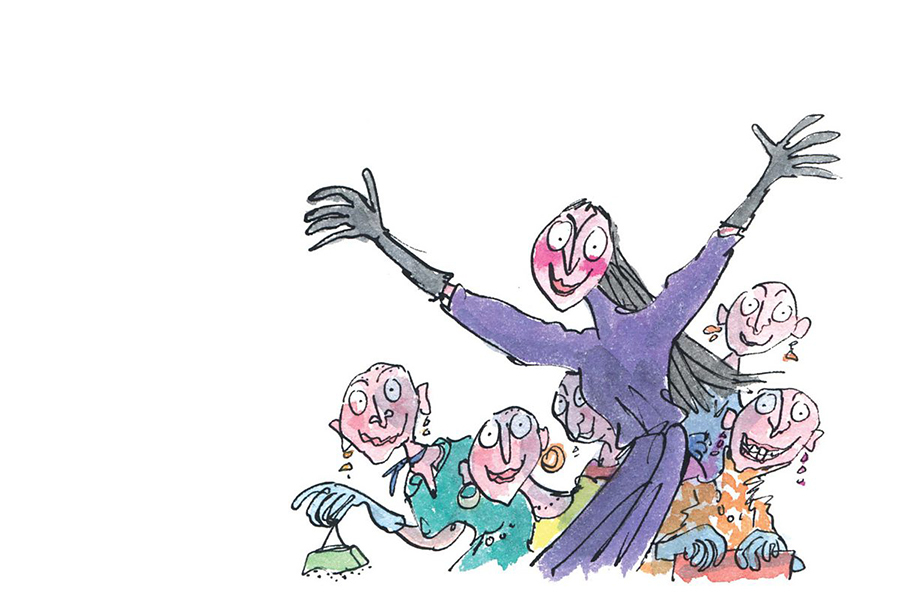

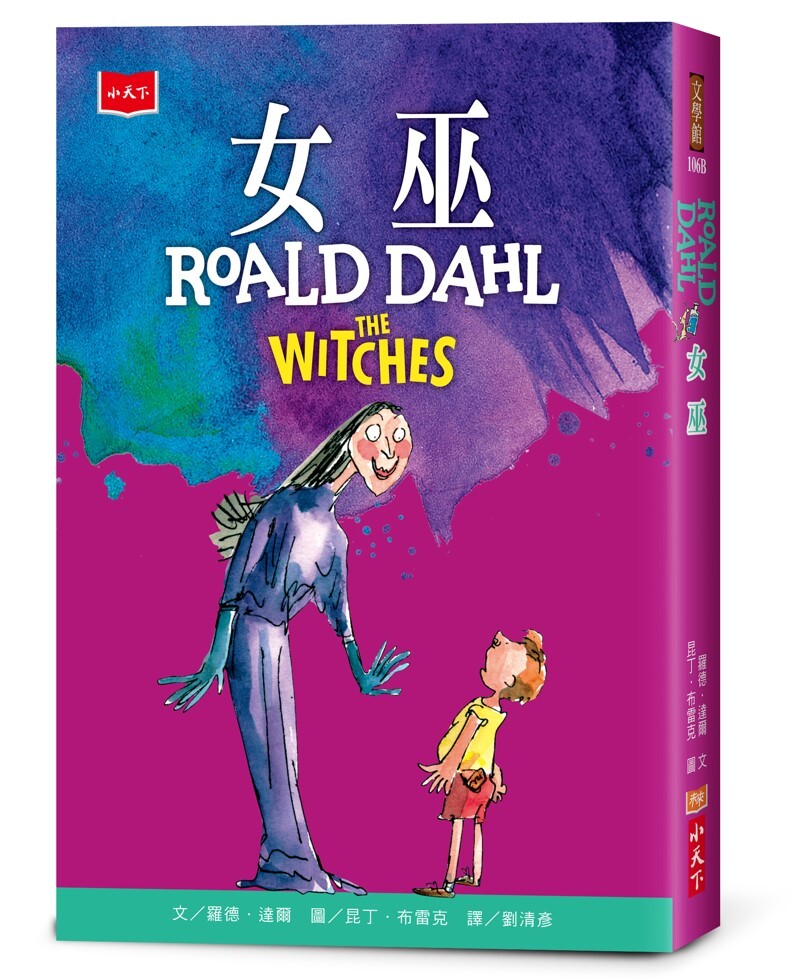

圖/昆丁.布雷克

初讀羅德・達爾的《女巫》,像是踏入一座充滿危機的敘事迷宮,甚至懷疑這麼恐怖的開場真的不會嚇到小孩嗎?敘述者顛覆了童話故事中經典的女巫形象,「真正的女巫」既潛伏在人群之中,又對孩子懷有極深的惡意。最可怕的是,她們看起來與普通人無異,卻總在不經意間露出危險的蛛絲馬跡。不禁令人好奇:「女巫」在哪裡?如何辨認出她們?為什麼女巫都是邪惡的壞人?而我們又是如何透過語言與敘述,建立起這份恐懼?

這些提問指向文本背後的語言與敘事建構,也正是結構主義與後結構主義理論所關注的核心。若援引賴俊雄在《批判思考》中所介紹的索緒爾語言學觀點,語言的意義並非自然指涉現實,而是在系統內透過「差異」生成的。換句話說,「女巫」這個概念並無本質,而是藉由與「非女巫」的對立差異建立出意義:不是母親、不是正常女性、不是善良正直的大人,是一個經由負面排除所建構出的「他者」符號。在善惡的二元分類系統中,孩子/女巫、好人/壞人、可見/不可見,構成了羅德・達爾筆下恐懼的結構性基礎。

然而,若我們從德希達的「解構理論」出發,特別是他提出的「延異」(différance)概念來看,二元對立的語言結構本身其實脆弱且不穩定。德希達認為,語言的意義從來不是立即可得的,它總是延遲、依賴脈絡並透過差異不斷變化。當我們以為能夠清楚定義,其實只是在無限的語意鏈條中追尋下一個詞,就像故事中的「女巫」一再變化,難辨其蹤。

在小說中,「女巫」這個符號雖被描繪出一套可辨識的特徵:沒有指甲(需戴手套)、沒有頭髮(會戴假髮)、沒有腳趾(但也會穿普通鞋子隱藏)、鼻孔大而曲折(為了聞到小孩的臭氣波)、眼睛怪異(不斷變色)、口水是藍色的(可用來沾口水寫字)。但這些表徵在文本中卻不斷失效與滑動。有些女巫偽裝得天衣無縫,連主角的外婆身為退休的「女巫研究者」也未能預料到女巫天后竟會戴上一張「漂亮的面具」。這不僅顛覆了對女巫「真面目」的認識,也讓讀者發現,連知識本身都可能是有限的。女巫的身份因此成為一個滑動的符號,她們的邪惡並非本質,而是在各種敘述與差異中不斷重新被命名、懷疑與製造。

「主角的身分轉化」更進一步展示了延異的動能。他從小男孩變成老鼠,卻並未因此失去自我;相反地,變形後的他變得更加敏捷、聰明,甚至能主導行動。這樣的處理顛覆了「人=主體/老鼠=失格」的傳統分類,他既是男孩、也是老鼠;既屬於人,也被排除在常人之外,但他喜歡並享受自己的新身份。這種對主體身份的模糊處理,突破了二元分類,卻仍能保留思考、說話、展現愛與勇氣的能力。或許正是德希達所說的:在語言與身份中,沒有絕對的中心或本質,只有不斷被差異拉扯、被時間延遲的意義。

《女巫》所召喚的不只是恐懼,而是我們對語言、分類與現實的信任危機。在這部作品中,我們不可能「真正地認出」誰是女巫,因為她總在語言的縫隙間遊移、變形、滑脫。我們以為抓住了她,實際上抓住的只是某個暫時拼湊出來的形象。當女巫天后象徵著純粹強大的惡卻反被聰明誤;當小男孩變成老鼠卻未失去主體;當知識成為不完整的指引,而非穩固真理:整部作品所展演的,是語言與認同的鬆動,是意義的延異所帶來的顛覆性魅力。

如果羅德・達爾在《瑪蒂達》中企圖創造一段語言重建的敘事旅程,讓小女孩通過閱讀與行動找回正義與歸屬,證明語言與知識可以是抵抗與修復的工具,那《女巫》則無疑是一場破壞性解構、符號不斷失效的敘事捉迷藏,它讓我們在不斷滑動的語意鏈中,意識到意義的不可捉摸與主體的不穩定。所有「自以為確信的事」都可能在下一個情節中顛覆;所有「可辨識的標記」都可能瞬間滑動,但這就像男孩與外婆準備出發尋找下一任「女巫天后」一樣,既危險又有趣,不過是場敘事遊戲!

《女巫》

作者:羅德.達爾(Roald Dahl)

繪者:昆丁.布雷克(Quentin Blake)

出版社:小天下出版(2022)

責任編輯:鄭仲珈、周燕雯、李品逸