評析>《茉莉人生》中的女性臉孔:透過微觀角度理解戰爭

文/謝孟穎

圖/來自網路

當我們談論戰爭時,時常傾向描述宏大的敘事,可能是戰爭史、軍事行動,亦或是對戰的場面。但曾獲諾貝爾文學獎的白俄羅斯作家斯維拉娜.亞歷塞維奇(Святлана Алексіевіч),她不寫那些廣大的背景,而是專注戰爭中的「人」——他們的感情與心靈。而女性的角色和經歷,常常在戰爭中被忽視或簡化,她在其著名的《戰爭中沒有女人的臉》中,則以多元小人物為主角,通過女性的視角來描寫了戰爭,了解戰爭對女性的影響。

雖然談論戰爭的動畫抑或是漫畫作品相當多,但真正從女性的微觀視角,成功改編動畫的作品並不多。本篇報告將以具有代表性的《茉莉人生》為主,以其他類似作品為輔,試圖深入分析女性在戰爭動畫中所呈現的面貌。

瑪嘉所見的戰爭

動畫《茉莉人生》是以瑪嘉.莎塔碧(Marjane Satrapi)的自傳漫畫為基礎改編,主角瑪嘉從童年到成年,都經歷了革命和戰爭的「洗禮」。在伊朗伊斯蘭革命和兩伊戰爭的背景下,作者描述了政治動蕩對普通人生活的影響。瑪嘉從小在中產階級的家庭長大,受到西方民主的教育思維影響,擁有開明的父母,慈愛的祖母,然而戰爭的危險、社會對女性的限制和歧視,使她一再離開伊朗,在不斷的衝撞中尋找自己的道路。

.png)

▲圖1: 小瑪嘉模仿街頭打倒沙赫國王口號,但事實上軍政府的接管讓伊朗社會更加陷入混亂,所以背後的家人呈現無奈神情。

作者將小時候面臨的緊張社會氛圍用相當輕鬆、實際卻灰暗的情境呈現出來。小瑪嘉一開始在學校被教育,專制的沙赫國王是由神指派,但隨著她了解沙赫國王的腐敗和隨之而來的軍事鎮壓,於是人們起身抗爭,一時間人人都成了革命英雄。小瑪嘉的叔叔在沙赫國王時期被關,因政權交替從監獄出來之後,卻又再度受到軍政府的迫害。對任何一個孩子來說,都是價值觀相當衝擊和混亂的時期。昨日的反抗人士今日成了革命英雄,但過沒多久,新政府對人權和異教的迫害,讓整個伊朗又再陷入動盪不安的情境中。我們看見推翻巴勒維王朝所帶來的希望,卻也見到隨後讓人意想不到、被伊朗伊斯蘭共和國新政府與伊斯蘭政教合一所把持的政府、以及人權和女性權益的整體倒退。

《茉莉人生》當中我們並沒有見到瑪嘉特別支持哪一種政治理念或政府,但從她的生活與成長中,我們將處處看見國家的影子,看見她所愛的,和她所恨,都難以逃離這個國家和社會的影響。

傳統文化與西洋文化的相愛相殺

「我還記得,這個時候的我過著無憂無慮的日子,一個平凡小女孩的生活。我喜歡吃薯條配番茄醬,李小龍是我的偶像,我穿愛迪達布鞋,還有兩個最大的願望:有一天可以大到刮我的腿毛,以及成為銀河裡最後一位先知。」

這是《茉莉人生》的開頭,從長大後的瑪嘉在機場回憶小瑪嘉的快樂童年時光開始。瑪嘉是一位個性鮮明、活力充沛,在家裡備受疼愛的女孩。她有屬於孩子的純真,也嚮往西方的事物。父親是新聞攝影師,母親是一位熱情具有開明心態的女性,並且也與一位相當慈愛的祖母同住。從動畫中我們可以看見瑪嘉小時候相當活潑,且容易受到政治變遷的輿論影響。家人們對瑪嘉個性的包容與教育,使得瑪嘉從小具有自主意識、勇於表達自己想說的話。

相對於叔叔告訴她的冒險與流浪敘事:包括他對馬列主義的信仰、千山萬水跋涉的逃亡、家族的記憶,甚至當叔叔被捕後的打擊,這些對瑪嘉來說並不是不重要,但在原著和動畫中,作者更聚焦那些她所珍視的日常,向我們呈現她的國家是如何因為戰亂而一點一滴的改變。

其中最清楚的例子,莫過於她對流行文化的喜好。她喜歡穿Nike球鞋、到黑市買西洋流行唱片,這些都成為了在她生活中,必須小心翼翼地保留下來的事物。雖然瑪嘉以相當幽默和聰明的反應,在日常中為自己辯護、保護自己所愛,卻不難發現,在相當有限的文化交流下,對一個嚮往自由空氣的女孩來說,伊朗已變成相當危險的地方。

只有離開伊朗到達西方社會,她才能毫無顧忌地接觸,甚至突破過去她所接觸的流行文化,從樂團、飲酒到兩性關係,都和她的家鄉有截然不同的氛圍。因為瑪嘉又再一次在課堂中頂撞宗教老師,讓家人擔憂起她的安危。伊斯蘭的教義裡不可以殺害處女,所以他們會讓軍人強暴該女,再將其處死。光是將這麼一段母親對瑪嘉擔憂的話說出來,就足以呈現瑪嘉的個性在當時的社會氛圍底下,作為一位正直懵懂青春的女孩,有多麽容易一不小心就被針對。

諷刺的是,在異國他鄉,她既感到新奇又感到孤獨。第一次離家的她,充滿把家人拋棄在戰亂中,自己則享受自由空氣的內疚感。她在維也納尋找的是伊朗超市,那些甚至在自己國家可能都已消失的商品。即便瑪嘉終於交了朋友、融入當地,然而,每當聖誕節、和朋友談及革命和戰爭等諸多時刻,她都無法擺脫她真正的根源,也就是伊朗。令人難過的是,一方面瑪嘉在維也納經歷文化衝擊,另一方面,當她又再度回到伊朗時已習慣自由空氣的她,也難以適應這個既熟悉又陌生的國家。

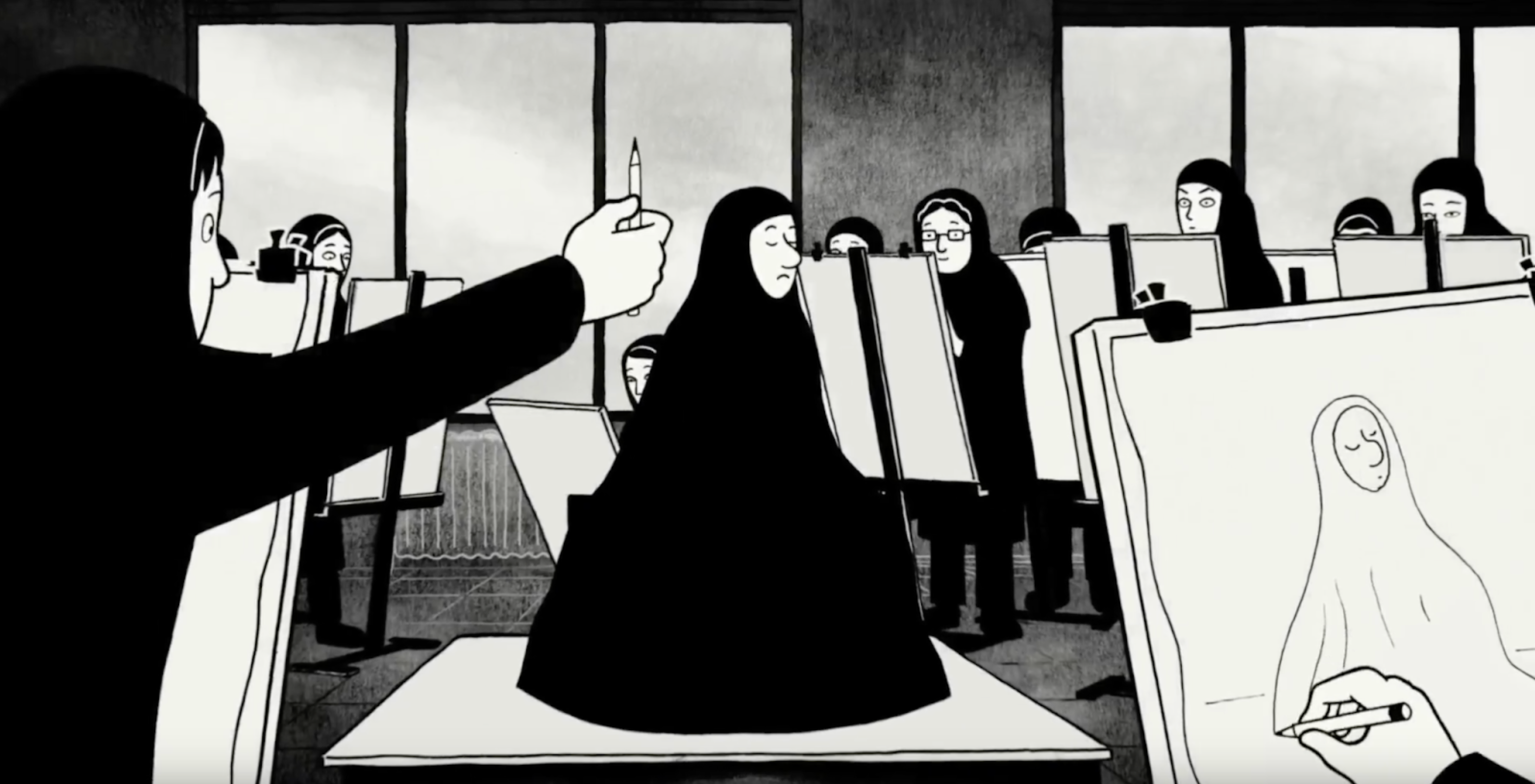

女性的面容與行動限制

面紗,是原著圖像小說首章篇名,也是全部動畫相當重要的物品。在原著的圖像小說中,我們可以看到小瑪嘉將面紗當作玩具、武器、嚇人的工具,作者極其嘲諷戴面紗的行為。教室裡,講台上的老師竟說出「面紗和自由是同義詞」,即可看見作者在動畫中,對面紗規定荒謬性的批判。

原著和動畫中,作者都放入許多和面紗有關的段落:上繪畫課時,女性因不可暴露而在人物寫生時覺得「從每個角度畫都一樣」;校務會議時,更是直接呈現男女分坐兩邊,女性必須全部穿面紗,而男性卻在服裝上不受限制。作者透過劇中瑪嘉直接說出,戴面紗影響行動,會如何對學習帶來影響?質疑戴面紗的意義。

▲圖2: 《茉莉人生》作者特意呈獻穿著面紗臨摹人像的荒謬。

叛逆、喜愛自由的瑪嘉,甚至在和朋友的一趟旅程中,在路上打賭解開面紗,當行駛於馬路上時,三個女大學生感到釋放的放聲大叫,不免讓人想起女性主義經典電影中《末路狂花》兩位女主角在車上的情景。

.png)

▲圖3:穿著面紗的女性和自由服裝的男性形成對比

.png)

▲圖4: 開車的瑪嘉和兩位同學打賭在車裡放下面紗,露出解放的神情

除了《茉莉人生》,面紗也在另一動畫《戰火中的小花》(The Breadwinner)中,扮演相當重要的道具。成年女人出門一定得戴全身式面紗,並且在該動畫中,我們可以看到她們的面紗是連臉部都需要遮起來,只露出讓雙眼可以勉強向外看的「紗窗」。並且,若沒有男人陪伴,女性就不得出門。若出門沒有男人陪同,相當於違反法律。換言之,若家裡唯一的男人發生了意外,這個家庭就無法生存下去了。那是一個什麼樣的社會?

.png)

▲圖5:《戰火中的小花》成年女性外出必須穿著全身式面紗

相較於場景在伊朗的《茉莉人生》,背景在阿富汗的《戰火中的小花》對女性限制的規定更嚴格。對女性外貌的約束,不僅在生活上造成不變,且這樣的規定,促成了主角帕瓦娜將頭髮剪去,冒險假扮男子,模糊性別的情節因而出現。她並沒有像瑪嘉這樣幸運,帕瓦娜的父親遭到逮補,她必須幫助家庭的生計。家裡沒有男人,她們無法上街、無法投訴拯救父親,唯有如花木蘭一般,將頭髮剪去變成男生,她才能擺脫面紗和男人,靠自己的能力支持家庭。

.png)

▲圖6:《戰火中的小花》帕瓦娜剪短髮假扮男性第一次出門

殺死她的並不致命

回到《茉莉人生》。一方面,瑪嘉是幸運的。她擁有開明的家人對她的保護與支持,她也愛她的家人。另一方面,她卻似乎要做出相當多的努力,才能融入與適應新環境。感情成為了她在維也納少數的精神寄託。家與國的命運沒有壓垮她,但她愛人的背叛卻幾乎要了她的命。

雖然瑪嘉有幸免於參加戰爭、被徵召的命運,她在維也納的生活是充滿自卑與內疚的。她既沒有和家人一起面對災難,卻也無法融入這樣自由、但實際上仍有許多排斥的社會。維也納的無產階級和共產主義像是一種次文化,但在伊朗卻是真實使人喪失生命的戰場。她既疏離又孤獨的渴望同伴,或許在奧地利,並未經歷戰爭的年輕男子,也沒有能耐接住這樣的她。而瑪嘉的投射與孤單,更在被背叛之後,將前面所累積的無論是自卑、自憐、孤立等等情緒一併爆發。若沒有戰爭,她根本不想離開愛她、支持她的家人身邊。

.png)

▲圖7: 流浪街頭的瑪嘉獨自一人走在維也納的街道上無家可回

從動畫中,我們可以看到瑪嘉因為感情的挫折,以及被房東質疑偷東西,導致她在維也納有家歸不得,露宿街頭差點因病過世。再連結瑪嘉回到伊朗持續接受心理治療的段落,我們則會意識到,第一次離開伊朗並非瑪嘉自己的選擇,而是家人為了她的安危而做出的安排。而回家,是她自己的決定。

而當她從維也納回到伊朗,回到家的懷抱,看到德黑蘭雖然已經沒有受到戰火攻擊,但過去熟悉的一切也顯得陌生。在德黑蘭,她既屬於這裡,卻又不像是真正的伊朗人,瑪嘉低潮了相當一段時間。

在兩地的自我認同的擺盪中,瑪嘉已屆大學年紀,也渴望在伊朗談戀愛,和男子正常的交往,卻又因為政府對於女性不可與男性單獨共處的規定遭到監視。「結婚」看似是瑪嘉的決定,若沒有放在更大的結構下理解,可能就無法解釋,作為一位渴望自由,卻也渴望愛情的女性,為什麼選擇婚姻,又為了什麼而離婚?難道愛只是一種抽象的情感,「不愛了」嗎?而看似個人主觀的情感,若另外一半無法尊重她所經歷的人生與思想轉變,恐怕也難以理解彼此想追求的人生。幸好瑪嘉有支持她的奶奶,鼓勵她勇於離婚,面對自己選擇的錯誤。

自尊與尊嚴

「世界上最糟的就是自卑與報復心理,永遠要維持自尊和誠實廉正」

這是奶奶在瑪嘉離開伊朗,第一次要前往維也納時對她的忠告。在瑪嘉想要離婚時,給予溫暖支持,而不是用傳統價值綁架她。即便對於現代的台灣社會來說,老一輩的長者,要有這樣的想法都是相當不簡單的事情。

瑪嘉小時候為了躲避上黑市被抓、成年後在路上被警察盤查,她都為了自身的安危而說謊,更在後者發生時誣陷了另一位無辜的男子。得知這件事情之後,奶奶非常嚴厲的責備瑪嘉。即便環境對妳不利,但作為一個人,永遠都能夠選擇想成為什麼樣的人。

戰後的伊朗女性是沒有尊嚴的。我們已經看到女人在衣著、行動和婚姻的價值觀上所受到的歧視與約束,但這部動畫仍舊強調,即便如此,女性仍需保留自己的自尊。

當瑪嘉的媽媽面對出言粗暴的男子,她轉頭就走,不給對方繼續污辱的機會。當遇到亂按喇叭的行車男子,媽媽也勇敢回頭出言喝止。她對瑪嘉有更高的期許,希望她獨立自主,遠離伊朗這個對自由鉗制的地方,成為一個擁有自己想法的時代女性。只是在伊朗的社會中,一位離婚的女子成為所有男性覺得可以侵犯和調侃的對象,更遑論追求自己個人生命的成長。這一次,她選擇永遠的離開伊朗了。

結語

若將《茉莉人生》的瑪嘉和其他戰爭動畫或漫畫比照,我想瑪嘉應該屬於伊朗相當富有的家族。她並沒有像《戰火下的小花》需要假扮男子支持家計,也沒有像《謝謝你,在世紀的角落中找到我》那樣的負擔家事勞務。還有其他女性的戰爭漫畫角色,都屬於支援、協助前線,從洗衣工、醫護人員、到廚房人員都有,這些女性沒有站上第一線的「戰場」,但她們的人生,同樣都遭受到了戰事的波及。相較於上述,《茉莉人生》更像是一位移民者的回憶錄了。

即便如此,我們還是能看見,作者瑪嘉在述及國家的重大變革中,那些屬於她的小事,或許荒謬,甚至帶有一點諷刺,但我們仍能從這些圍繞著她的生活、她的家人、感情與心靈,窺見離我們這樣遠的國度中,共同的那份人性。即對於身份的疑惑、對獨裁的質疑,和心中不願意放棄的那一塊自己。

責任編輯:張淑貞、羅以樂、Sue、周燕雯