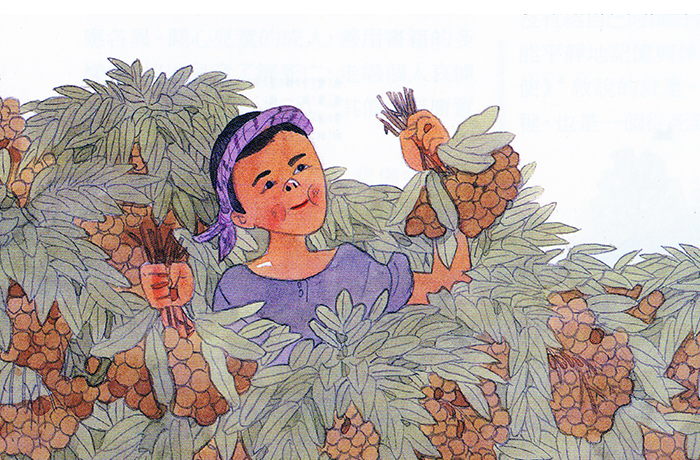

評析>何處是我家──談《龍眼樹的故鄉》

文:王蕙瑄(國立臺東大學通識中心助理教授)

圖:《龍眼樹的故鄉》,花蓮縣文化局

原文刊載於《繪本棒棒堂》雜誌第19期,2010.03

是誰的故鄉

猶記童年時,每到年節,總隨著父母往來臺中、雲林的老家探望祖父母與親友,父母那一輩是所謂的「出外人」,到臺北打拚工作,結婚成家,當時習以為常,總以為所謂「故鄉」,就是不太常回去、遙遠的代名詞,正就像流行歌曲裡說的:「到不了的都叫做遠方,回不去的名字叫家鄉。」(註一)

王德威說:「故鄉之成為「故鄉」,亦必須透露出似近實遠、既親且疏的浪漫想像魅力。」(《小說中國》,頁250)在《如何現代,怎樣文學?》亦進一步說:「故鄉以其似近實遠的時間位置,去而難返的記憶渴望,恰為寫實及現實的文學論式,提供最佳場景。」(頁166)

後來我才知道,像我這樣在臺北出生長大,又擁有中南部老家的人很多,然而,那些陌生的三合院、老舊的磚瓦房,甚至父母指著門前門後的大樹,於我都只是回憶裡的故事,那是父母的記憶、父母的故鄉,卻不是我童年揮灑青春的地方。

日本是爸爸的故鄉,是櫻花的故鄉,卻不是憲秀的故鄉。(頁16)北方是冰雪的故鄉,是寒流的故鄉,卻不會是憲秀的故鄉。(頁18)

花蓮縣文化局出版的《龍眼樹的故鄉》,訴說一個在花蓮出生長大的日本人第二代,在飄泊輾轉後終於又回到花蓮故鄉的故事。藉著故鄉門前的龍眼樹,憲秀童年的美好記憶長存,就如從前遠行者總要帶一把家鄉的泥土隨行,憲秀也帶走了龍眼籽,隨他回到日本、前往西伯利亞。種子會發芽,憲秀安靜埋下種子期待發芽的心情,其實是對家鄉的思念,象徵憲秀期待重建心目中的家鄉,期待落地生根的渴望。然而,龍眼在寒冷的北方不適合生長,終於讓他明瞭,自己也像龍眼籽一樣,是屬於熱帶的、那個他成長的奇萊山腳下的家鄉──花蓮。

作者劉伯樂是臺灣人,以他者身分敘寫日本人憲秀的故事,避掉第一人稱的主觀敘述,採用第三人稱客觀側寫故事,保持了立場的中立,免去使用第一人稱時太過深入的心理層面刻劃。畫面也採遠觀的方式,頁面視角時而拉近、時而拉遠,但無論文與圖,皆以旁觀者立場觀看憲秀的故事,不曾以憲秀眼睛觀看事物。讀者閱讀時也彷彿在觀看一幅幅舊照片,聆聽一則娓娓道來,「出外人」的故事。

主角的血緣是日本人,心中的故鄉卻是花蓮;作者以非花蓮、也非日本人的身分,為花蓮在地人敘說這個關於故鄉的故事。旁觀者立場的拿捏,沖淡了原本縈繞的思鄉痛苦,避開主角流離輾轉的現實原因,反而可以讓讀者站在觀眾的角度,無需投射角色,就能為憲秀終於回到故鄉而歡欣。

故鄉啊故鄉

《龍眼樹的故鄉》全文淡然有致,以龍眼籽成為主角思鄉的憑藉,也是龍眼籽,成為主角童年的美好記憶與故鄉的代表。在文學裡,往往借用比興手法,比直接敘說情感要來的委婉真切,如柳枝代表贈別,浮雲代表遊子。在《龍眼樹的故鄉》,更實在地以主角憲秀家門前的龍眼樹濃縮為家鄉,因為,主角的童年在這裡成長:「他曾經在樹上、樹下,做過無數甜美的夢。也常常走到樹下,把心事和龍眼樹一起分享。……樹上結滿了金色飽滿的果粒,樹下堆滿甜蜜的笑容和快樂的笑聲。」(頁8、10)

正是這樣美好的童年,盪漾在回憶裡難以磨滅,如果:「故鄉」的人事風華,不論悲歡美醜,畢竟透露著作者尋找烏托邦式的寄託……」(《小說中國》,頁251)那麼,美好的、歡笑的童年記憶,是否更讓「故鄉」成為不可替代的尊貴所在呢?

一群日籍臺灣人在臺創辦《兒童街》時是這樣說的:

合歡樹是在臺灣到處可見的街道樹,生長繁茂的豆科植物,我們經常在風雨過後,踏著滿地飄落的合歡葉去上學。小小棉花狀的黃花,優雅地在風中飄搖,令人想起純真的當年,我們眷戀地走過樹下。……我們是在臺灣長大的一群人。我們的故鄉在臺灣。雖然祖國內地,對我們而言是非常尊貴的地方;然而,我們出生、養育我們的臺灣,對我們來說更為尊貴,並且值得懷念。(〈合歡樹兒童俱樂部〉《兒童街》創刊號,1939年6月,頁28)(註二)

我們都知道,憲秀之所以在花蓮出生長大,是因為日治時期,臺灣是日屬的殖民地的緣故。《龍眼樹的故鄉》最後附有故事來源的始末資料,說明花蓮七腳川部落是日本設置的第一個官營移民村,主角的父親是真言宗高野山派的法師,奉命來臺布教,所以主角才會出生在布教所裡,成長後也才會一心崇尚佛法。

也許因為是出版給兒童閱讀的圖畫書,也許因為作者刻意避開有關政治與殖民的議題,也許,人的記憶裡故鄉何等美好,原本就不應該染上任何不堪的複雜。我們在《龍眼樹的故鄉》看不到太多關於第二代日本人對臺灣與日本的家鄉認同錯置,對憲秀來說,唯有在日本──父親的故鄉,在西伯利亞的戰俘日子,他才會突然領會故鄉的意義之於他,已經超越血緣、超越度過的年歲時光,而是打從心裡真正認同的地方。

心底的永恆

出生在花蓮吉野村,童年時光皆在奇萊山腳下度過的憲秀,是為了學習佛法而自願離開故鄉,卻沒有想到這一離去,與故鄉竟從此切割六十六年!憲秀的故鄉不只是「想像的鄉愁」(imaginary nostalgia)(註三),也是故事最後回返的地方,他以弘法大師的身分,榮耀地護送神像回到故鄉的布教所,更走回那無論道路拓寬、都市更新都沒有被砍折的龍眼樹下,掏出六十六年前,從這裡帶走的最後一棵龍眼籽,龍眼籽回家了,恍然間,憲秀又是那個還沒有離家的十三歲少年。

我以為文學中的「故鄉」不僅是一地理上的位置,「也更代表作家(及未必與作家誼屬同鄉的讀者)所嚮往的生活意義源頭,以及啟動作品敘事力量的關鍵。」鄉土論述競相標榜寫實/現實風格時,已經內蘊另一種神話。……「故鄉」意義的產生肇因於故鄉的失落或改變,也尤其暗示原鄉敘述行為的癥結。敘述的本身即是一連串「鄉」之神話的移轉、置換及再生。(《如何現代,怎樣文學?》,頁168)

圖畫書的文字雖少,結構簡潔,但圖畫能傳達的意義,有時並不比小說龐雜的文字陳述來得少,反而能更清楚明瞭地展現介於照片與影片之間的瞬間風華。如陳述記憶時,往往添上龍眼殼的金黃色澤,宛如褪色的舊照片,而現實的色彩比較鮮亮,故事走到七十九歲的憲秀回到龍眼樹下時,畫面搖身變回舊照片的色澤,使得空間瞬間凝滯,過去和現在的時間交錯,七十九歲的憲秀重返少年,那是屬於他心底的永恆,超越國族與血緣的故鄉。

參考書目

王德威。《小說中國》。臺北:麥田。1993.06。

王德威。《如何現代,怎樣文學?》。臺北:麥田。1998.10。

游珮芸。《日治時期臺灣的兒童文化》。臺北:玉山社。2007.01。

許光武。《帝國之眼:日本殖民者與他的「它者」臺灣》。政治大學東亞研究所,博士論文。2006.07。

簡潔。〈從一「鄉」情願到共「鄉」盛舉:《高加索灰闌記》中家鄉與土地之理念〉《東吳外語學報》。29期。2008.09。頁203~217。

沈冬青。〈故鄉永恆的過客──探索朱天心的「古都」〉《幼獅文藝》。84卷12期。1997.12。頁21~31。

註一 流行歌曲〈牡丹江〉,填詞者:方文山。

註二 無法尋得期刊正本或電子版,此資料轉引自游珮芸《日治時期臺灣的兒童文化》。

註三 王德威:「我曾以「想像的鄉愁」(imaginary nostalgia)一詞,說明三○年代以來鄉土論述的特色。」(《如何現代,怎樣文學?》,頁168)