文/何宏文

圖/翻拍自繪本內頁

「失去摯愛個體是所有人類經歷的痛苦中最強烈的一種,不僅對經歷者來說很痛苦,對目擊者來說也是一樣,因為我們能提供的幫助是如此無力。對死者家屬來說,只有死者復活才能帶來真正的安慰,我們所能提供的幫助可能讓人覺得更像侮辱,因此效果有限。」——John.Bowlby

他的觀點提醒我們,面對喪親,首先要嚴肅承認它的猛烈,而不是急於柔化它的痛。語言本身,其實早已記錄了這種經驗的暴力性。

喪親(bereave)與搶奪(rob)具有相同的詞根。Bereave 來自古英語 bereafian,由強化語氣的 be- 加上 reafian(掠奪、以暴力搶走的)組成,直指更徹底、更完整地奪去。Rob 則來自古法語 rober,意指掠奪、偷盜,源自西日耳曼語 raubō(戰利品、掠奪物),最終可追溯至原始印歐語詞根 runp-,意指「破裂、撕裂」。

這樣的詞源追索,揭示了喪親經驗與暴力之間的本質聯繫。從原本直指外力的剝奪,到今日用以描述因死亡而失去家人的殘忍體驗,這層語義轉變並未抹去其尖銳。恰恰相反,它讓我們更清楚地看見:喪親不是一場溫和的別離,而是一種被迫撕裂、被暴力抽離的經驗。

然而,現代語用(特別是療癒語言、兒童繪本語境與公共哀傷敘事)卻往往傾向將此種痛苦柔化處理——死亡被比喻為轉身、離開、升起的光,或先行前往更美好的地方;哀悼則被導向溫柔、節制、內斂的修辭結構,彷彿尖銳與混亂不可被容納。

鮑比認為,若要在哀悼過程中獲得有利的結果,喪親者必須承受情感上的劇烈變動,否則將難以對未來做出任何計畫,亦難以真正領會現實。身為旁觀者,若我們真心渴望減輕哀傷者的痛苦,那麼唯有承認失落的猛烈、正視哀傷的綿延性,並強調從中恢復的困難,才有可能達成。

既然如此,繪本若作為陪伴與處理哀傷的媒介,就不該總是選擇溫柔迴避,而應承擔起一項倫理義務:去敘述暴力、容納混亂,甚至讓恨意被允許。因為對喪親者而言,血淋淋並非比喻——而是一種正在發生、無法撤離的生存現實。

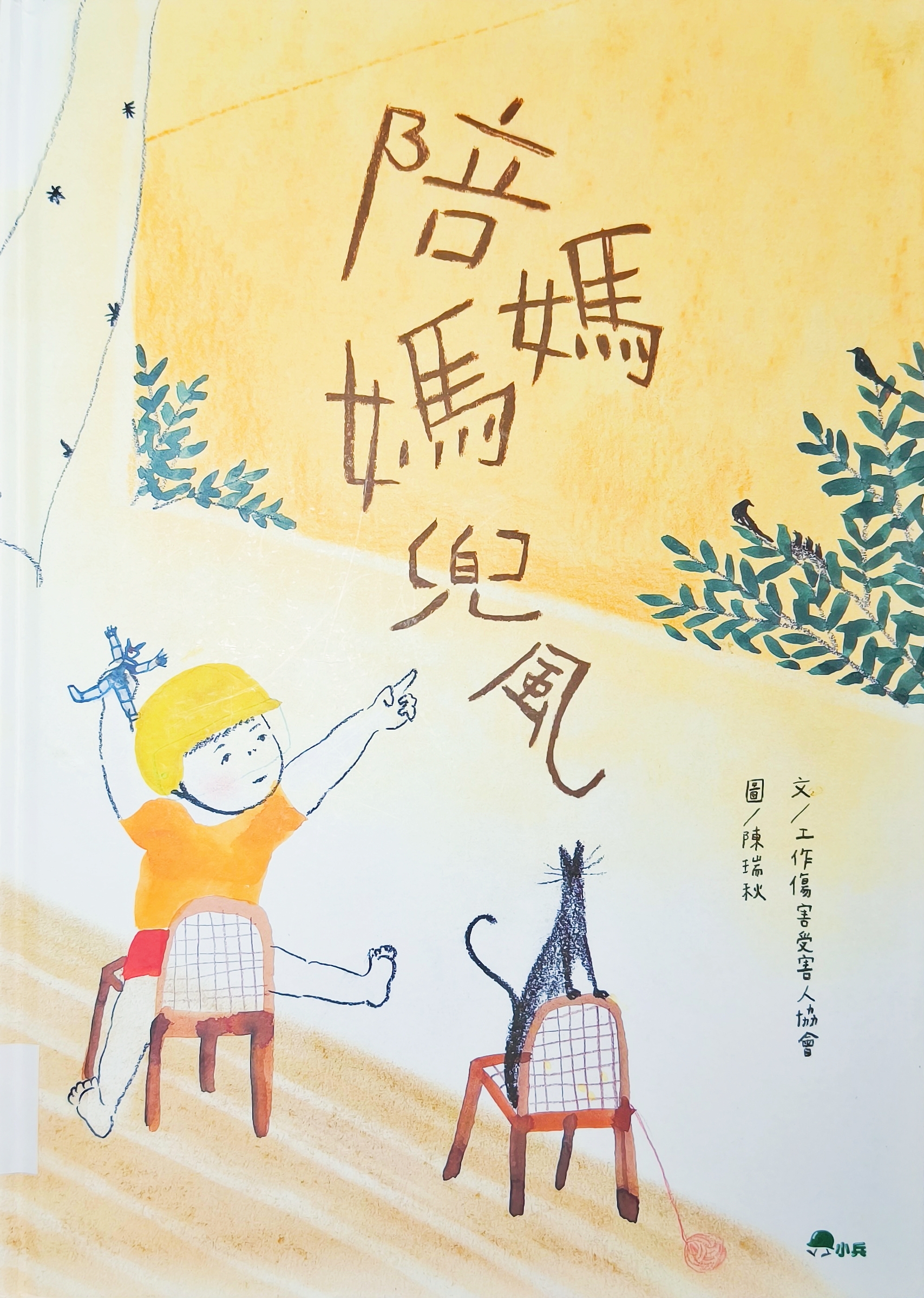

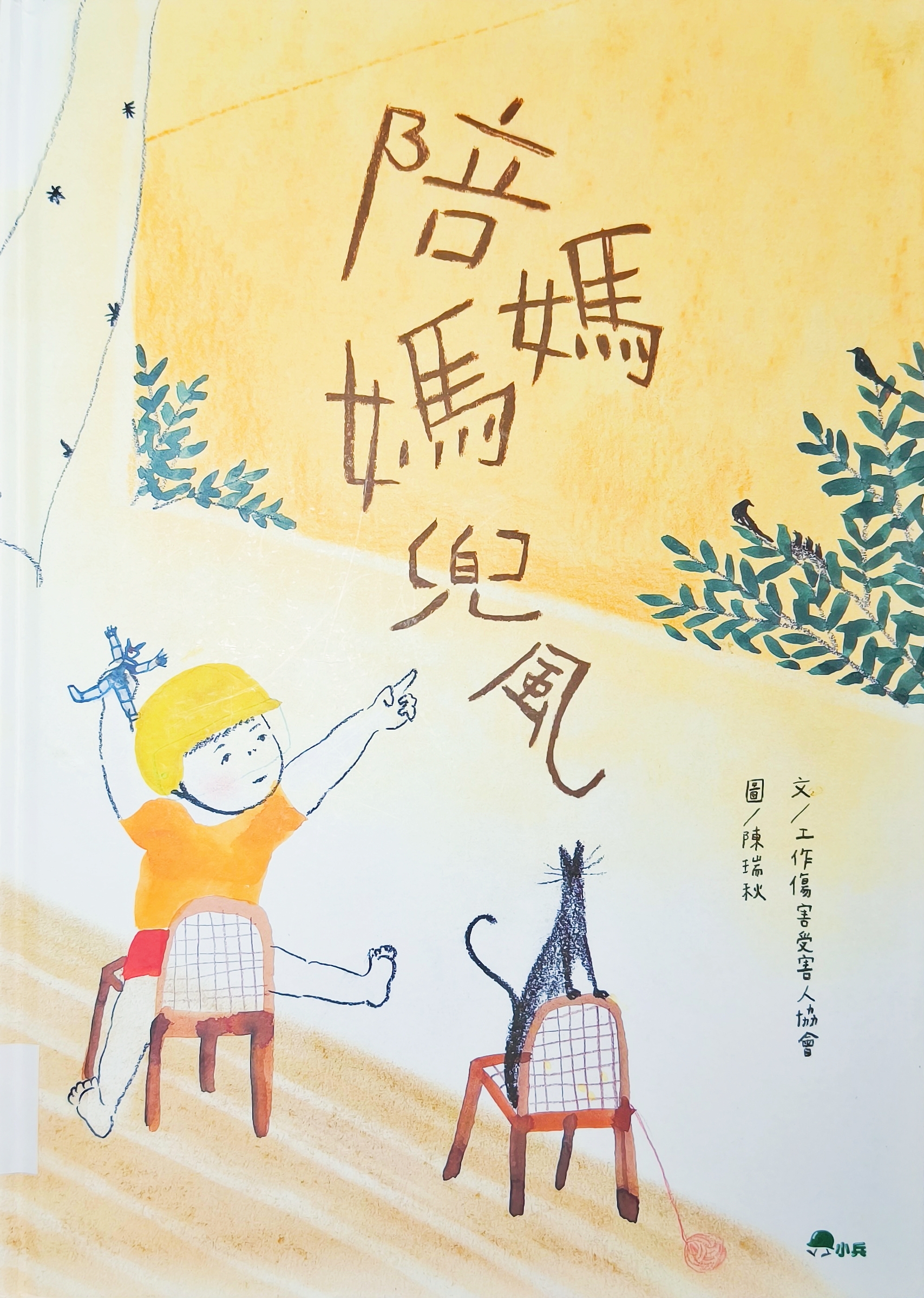

《陪媽媽兜風》的封面構圖中,有一位頭戴黃色安全帽的小男孩,雙腿伸直地跨坐在椅子上,右手舉著藍色超人玩具,好像在玩飛行的遊戲。而另一隻手舉得更高,指向窗外樹梢上一家五口的黑色野鳥,連男孩旁邊的黑色家貓也抬起身子注意牠們,讓玩到一半的毛線球滾到旁邊。並以色鉛筆的筆觸呈現出溫暖、輕巧且優雅的淡淡橘黃色,給人一種歲月靜好的感受。

一家五口的小鳥落在枝頭,有兩隻黑色成鳥與三隻雛鳥。它們停在封面邊緣,乘載了一個鮮明又溫馨的寓意:育幼、扶養、家。男孩童稚玩耍的動作也做為視線的引導,邀請讀者一同看向那戶鳥家庭。在兩者之間,書名《陪媽媽兜風》豎置。若讀者著重「兜風」二字,搖曳的窗簾與孩子的興奮動態會一併凸顯出來;若著重於「陪媽媽」的意思,則會令人在意封面角色之間的關係,並喚起家庭的想像。

在本書中,黃帽是一個反覆出現的符號。有時是黃色安全帽,有時是黃色工地帽,讀者始終能發現它。甚至連家裡的貓咪也會與它互動。這頂帽子並不單純是兒童遊戲時的道具,也同時指向父親的遺物、工人身份的標誌,以及勞動階層的家庭背景。更矛盾的是,透過安全帽與工地帽的交替出現,它們作為安全的象徵,卻無法保護真正需要的人——工地殉職的父親。這樣的符號承載了哀悼與紀念的雙重意涵,也標誌著家庭角色在失落之後的轉移。

故事中,成人失落的悲痛被描繪得幾近失控。母親的頭頂總是黑雲密佈,她日夜哭泣、在賓客面前失語、連飯菜都無法入口。鮑比描述了這樣的難受處境:「在喪失配偶後所面臨的情境是獨特的,因為死亡讓他失去了重要他人,他卻早已習慣向逝者吐露心事。」因此,不僅死亡本身令人震驚而大受打擊,在遇到這樣的不幸時,人們通常會很自然地向逝者尋求幫助,卻又不斷重新發現,這個非常重要的人已不復存在。

相較之下,兒童面對喪親時的表現往往顯得輕盈。他們能沉浸於玩玩具、美好的食物香氣,與家中的小寵物相互陪伴。兒童確實比成人更容易轉移注意力,傾向注意當下,更年幼的孩童在回憶過去的事件時可能有一定的困難。然而,這種特質經常被成人誤讀為「不在意」或「不懂得死亡」,甚至被進一步推論為:兒童並不具備如成人般承受哀悼的能力。

然而《陪媽媽兜風》中的小男孩回憶:「我最後一次看到爸爸,他躺在醫院的病床上,看起來很像睡著了。」他一方面接受母親給出的解釋——「爸爸不會再醒來,他飛到天上當天使了。」——儘管未必真正理解。另一方面,他也能敏銳地察覺母親的異樣,他還會在失落中發怒、大哭,會主動「窺探」母親被黑暗吞沒的房間。兒童並非缺乏對死亡的感知,相反地,他們在困惑、恐懼與渴望之中以自己的方式承受失落。

許多在世父母迫切地想要確保孩子不會感受到自己的痛苦,而孩子們很快就會讀懂父母的訊號。若父母害怕表達感受,孩子也會隱藏自己的感受;若父母喜歡沉默,孩子早晚會停止提問。於是,在文化與教養的層面上,死亡往往被傳達為不可言說。尤有甚者,兒童還可能被傳達了要否認父母已死的訊息。

問題更多來自成人的迴避。因此「兒童的自我太脆弱,且發展不足以承受哀悼的痛苦」的假設不應被理所當然地接受。目前所有的研究證據顯示出,無論兒童的能力是否如此,通常是孩子周圍的成人反而無法忍受哀悼的痛苦——有可能是他們自己的哀悼痛苦,也可能是孩子的哀悼痛苦,尤其是跟孩子一起哀悼的痛苦。並且兒童的哀悼通常具有和成人一樣的特點,包括對逝者持續的回憶和想像,與重複出現的懷念和感傷,只是更容易被遮蔽與誤解。

因此,文本中有關孩子的主動窺探別具意義。這樣的場景發生在他推開母親的房門時,發現那是個「黑到看不見」的空間,母親被悲痛與混亂籠罩。但孩子並未直問或追問什麼,而是從空間中撤退,獨自消化他所見到的恐懼與孤立感。他首先浮現的念頭是「如果爸爸還在,就能讓媽媽恢復成以前的樣子」這種渴望除了是一種直接而純真的幻想,更準確描述了失落的結構:母親失去了可以分擔、承擔的伴侶;孩子則失去了庇護與依靠。

雙方都被孤立,卻又只能在彼此之間尋找尚未可能的安慰。這種境況同時讓人聯想到單親子女的困境。兩者在研究上雖有區隔,但在承受的壓力與失衡的家庭角色分配上,卻有相似之處。而在哀悼過程中,真正重要且唯一可能的,或許是讓經歷失落者找到能帶給他安慰的人。

後來小男孩試著煮飯了。從鄰居廚房傳來的是金黃色香氣,孩子自己炒出的卻是黑色焦煙。此處,黃色工地帽再次出現,男孩戴著它打開冰箱、選菜、爬上凳子開火。煮飯時,他模仿母親安撫正在等待的家人:「等等喔,我來煮好吃的。」這種真實家家酒,體現了當成人失去功能時,兒童自行補位,並試圖維持家庭日常連續性的情況。角落的貓咪蹲在紙箱邊,上頭擺著一只空碗,像是在等待開飯。這樣的細節呼應了孩子的企圖,也呈現出家庭動力的斷裂:過去理所當然的秩序,如今由一個孩子笨拙接手。

衝突爆發於母親的怒吼——「你在做什麼!你不知道這樣很危險嗎?」孩子隨即哭喊:「我只是想和以前一樣,大家一起吃飯啊!」這一幕將整個喪親經驗的痛苦攤開:一方是失落後的焦躁不安與憤怒,一方則是渴望恢復往日常態的呼喊。隨後,帽子暫時消失,母子哭泣、相伴進入了對話與和解。當晚,他們開始談論逝去的人,學會以新的方式互相陪伴。

最終的畫面,是兩人並肩而坐、頭戴相同的黃色安全帽(或那是工地帽?)在城市中騎行。痛苦不會終結,烏雲還是會變大,但在世者作了一種脆弱卻必要的協商,他們在角色錯置與責任轉移的過程中,找尋新的共生態。而重新定義自我時所釋放的情感,能夠促成人事已非的認知。重新定義自己以及環境是非常痛苦的,卻至關重要。因為只有這樣才能放棄復生逝者以及恢復過去的所有希望。在生活得以重新定義以前,喪親者不會對未來做出任何計畫。此時背景的城市仍在無休止地建設。

高樓一幢接一幢拔地而起,似乎沒有為任何具體的犧牲留白,於是他們騎遠。這樣的收尾其實凸顯了一種隱蔽的暴力:在都市語境裡,工人的死亡往往被視為「工程進度的一部分」而不被允許轉化為公共記憶。當我們閱讀前蝴蝶頁,有色鉛筆勾畫的一小幢一小幢正在蓋的房子、很多推土機與挖土機,灰灰白白的到處都在施工的模樣,其中隱藏了小小的一點紅,那是急駛的救護車。

而《陪媽媽兜風》的結尾,則有無數紅點在後蝴蝶頁盛開。它以木棉花——英雄樹的寓意,替被抹去姓名的勞工在城中刻下墓誌銘。這也提醒了讀者,哀悼不只是私人的情感歷程,也是公共記憶與城市敘事的一部分。在都市景觀的榮景背後,始終有失落被壓抑、有痛苦被柔化為不可見的空白。而那裡有著都市居民血淋淋的生存現實。

《陪媽媽兜風》

作者:工作傷害受害人協會

繪者:陳瑞秋

出版社:小兵(2020)

|編輯悄悄話很多|

死亡的暴烈顛覆了家以後,在世者的承繼與新生究竟意味著什麼?本期討論喪親經驗繪本《陪媽媽兜風》中「痛的承繼」與「新生如何可能」一題,並對語言、家庭與都市記憶如何處理失落給予批判性檢視。

新生並非溫柔的再起,而是失落所強加的延續;孩子戴起了父親的工地帽,模仿煮飯,母親則在痛苦中試著柔軟,學習與孩子一同哀悼。

這次的書寫是困難的。某次,我在一堂開給建築系並開放旁聽的「空間與社會」課上與協會董事長對話,得知這個繪本故事承載了無數工傷家庭的經驗,其中也包含她與兒子的。繪者亦是長期與協會相處後才開始創作。

她告訴我不可能有那麼一天,有人能夠走出來,跟你說「哈哈我好了,大家都好棒棒。」痛只會一直存在,很久以前造成的傷害也會一直存在(比如當年和年幼的孩子說自己也想去死一死)但是,大家都很努力。

另一方面,我的好友們有的人自幼喪親,見都沒見過,有的人則是今年剛失去摯愛。因此,面對這樣的題目很難不心生憐憫。同時,我認為自己不該將他們的經驗與身影帶入其中,因為那樣不僅不公平,似乎也很沒水準。

最後希望大家能了解,我們已經有紮實的研究與案例佐證,任何隱瞞、胡亂捏造孩童有關死亡的真相與理由,最後幾乎都會釀成事故。更加痛苦的病理性哀悼即有可能隨之而來,與長大成人後依然經受不住的延遲性哀悼等等。傷痛不會不見,也不可能掩蓋得住。務必給予彼此談論的機會與空間。

責任編輯:鄭仲珈、周燕雯、李品逸