文/金迎

圖/取材自蘇西.天普頓個人作品網站

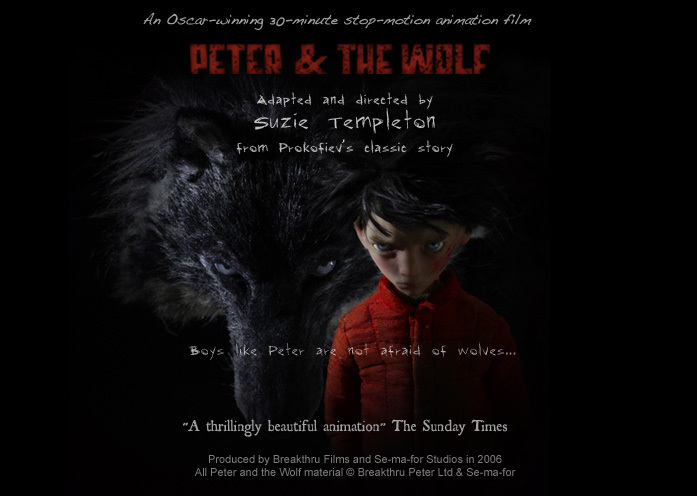

於2006年出品的《彼得與狼》,改編自普羅高菲夫(Sergei Sergeyevich Prokofiev)的同名音樂劇。時逢《彼得與狼》問世七十週年紀念,由導演蘇西.天普頓(Suzanah Clare Templeton)耗時五年為此進行改編,並於同年推出同名偶動畫。

在七十週年大手筆的完成一部具有紀念意義的動畫,《彼得與狼》與普羅高菲夫的重要程度可見一斑。《彼得與狼》原先是因為受到莫斯科中央兒童劇院的邀請,為了讓孩童更加了解樂器而設計的樂曲,樂曲融入口白與逗趣的童話情節,使得原本艱澀難懂的交響樂也能與兒童產生共鳴。故事情節講述年幼的彼得趁著爺爺午睡時,隻身前往一直以來所好奇的森林一探究竟。沿途彼得遇到小鳥、鴨子、野貓,在遊玩的過程中卻被爺爺發現,給逮了回去。野狼便在這時悄悄地出現,自鴨子的後頭將牠一口吞下。彼得目睹了這一切,拿起繩子、逃出家門捉捕野狼;最後彼得也在與小鳥和野貓的通力合作下,順利捕捉到了野狼,爺爺與經過的獵人各個瞠目結舌。

改編與偶動畫

這樣輕鬆逗趣的交響童話,在蘇西.天普頓的改編下卻換上了不同的衣裝。時隔七十年,人們生活的文化背景早已大不相同,因此對於故事的解讀必定也會有所出入,天普頓便是以這樣的全新視角做為切入點,將《彼得與狼》帶入一些黑暗、諷刺的元素。

在天普頓的版本之中,故事背景確立在俄羅斯,以寫實的場景搭建出主角 彼得生長的環境。故事的一開始只用單純的音效,以無對白、配樂的方式呈現;相較於普羅高菲夫版本中的生動對白,更加的寂靜、沉穩,甚至多了一股孤單感。這樣的孤單感也可以反映在彼得的家庭中,透過彼得與爺爺的互動可以看出兩人在家中似乎是沒有交集的;在電影的一開頭爺爺先是將彼得探索後院的窗子關上,接著拽著彼得的手將他推出門,示意他上街採買。另外,彼得的生長環境,縫縫補補的房屋、相對不這麼光鮮的衣著,都一再示意著彼得作為一個社會邊緣的角色。

這樣的片段及瑣碎的場景,造就了彼得這個角色背後的孤獨感,更凸顯鴨子陪伴在一旁的重要性。鴨子的角色儼然是彼得在這部作品中唯一的朋友,更是因為這樣,隨著情節的推進,彼得目睹鴨子被野狼吞下的場景,成了動畫中的高潮;這樣的高潮也提升了彼得奮不顧身爬出家門捉狼的動機。關於角色的立體感以及角色間的連結,是在原先的交響童話版本中所未見得的。

這樣的差異同時跟「偶動畫」這個媒材的關係密不可分。偶動畫因為沒有電腦動畫中的浮誇肢體與變形,在觀影上必然少了一些樂趣及滑稽的感覺;這同時也建構出偶動畫不同於電腦動畫的特性,例如,偶動畫作品善於利用肢體與互動來傳遞情緒,也靈活的透過鏡頭語言和剪接表達故事,所以人物角色往往能更加立體、真實。以爺爺與彼得的互動來說,筆者最印象深刻的一幕是,彼得從熟睡爺爺的床邊偷走鑰匙,打算轉開通往後院的大鎖一探究竟;然而彼得卻在拿了鑰匙後邁不出腳,一臉內疚、不安的看著爺爺,最後摸了摸爺爺的鬍子才轉身走開。小小的手勢與影像上的節奏,傳遞出了祖孫之間既疏離又緊密的羈絆。

彼得與狼的並置效果

動畫與原版的差異,不單單只存在於角色的建構。導演更進一步的去扣問彼得與狼在故事與環境中的定位,狼真是如此的可惡嗎?送到動物園是最好的解方嗎?彼得真是無辜的嗎?他有沒有可能在文本中展現出自己的意志?在作品中,導演給出了他的回答。

先是動畫的海報,其中一個版本中一頭亂髮的彼得站在狼之前,而背後的狼則是以頭部佔據了整個畫面。畫面中只有狼的眼睛異常清楚,對比站在前頭的彼得的眼睛,便可以發現兩者的眼睛有著極為相似的銳利、陌生與憤怒,甚至可以說那是一種野性的展現。

我想,海報上兩者的並置另一方面也為動畫的結局埋下了伏筆。然而在談論結局之前,不可避免的需要將獵人的角色帶入討論之中。關於彼得是如何一步一步的成為野性彼得,牽涉到狩獵者與獵物間的關係。

獵人的第一場戲出現在彼得進城後,毫無來由的惡意,彼得被這樣一把丟進垃圾子母車之中,獵人甚至舉起槍枝作勢威脅,此時的彼得是懦弱且害怕的,彷彿彼得即是那無辜、可憐的獵物,在這裡獵人是狩獵者。而在獵人的角色退場之後,便輪到另一個狩獵者——野狼上場。野狼先是看著貓,最後捉到鴨子。野狼作為狩獵者,憑著自身生物性的本能捉到了牠的獵物——鴨子。

在那之後彼得因為目睹鴨子被硬生生吞下肚,便摘下了手套與野狼糾纏,過程中甚至掉了帽子。身上的配件一個個的掉落,使得彼得在形貌上越趨原始,披頭散髮,肢體動作也更加的果決,彷彿象徵著掙脫原先的枷鎖。彼得的野性,在這一點一滴中逐漸展現出來,而原先的狩獵者與獵物的關係,也在這裡起了微妙的變化,最後彼得甚至成功捉到野狼,使得這層關係有了明確的反轉。

故事靠近尾聲時,彼得踩著野狼的籠子,與爺爺將其一路拖到鎮上。眼看著街坊中一個個有著殘酷貪婪臉孔的商家,彼得在與野狼四目相望時,兩眼間多了股柔情,不是同情,也不是憐憫,更像是一種惺惺相惜。此時的彼得與狼,究竟誰是狩獵者?誰是獵物?抑或是跳脫了這層關係,因野性的覺醒而成了同類,兩者彷若成了平行的雙向關係。

有趣的是,除了故事結尾彼得與狼之間的連結令人動容之外,獵人也出現了。在獵人靠近籠子想要一探究竟時,彼得取出原先捉狼的網子,將獵人們「捉住」,彼得的臉上閃過一絲得意。這進一步回應狩獵者—獵物關係的反轉,同時我們也可以看見彼得在這過程中的成長與轉變,從原先的膽小怯懦變成了機智勇敢。

關於結尾的改編……

這樣半個小時左右的篇幅中,深刻的道出角色的成長與轉變實屬不易,更何況本片是使用逐格偶動畫的形式,不但拍攝難度高,在分鏡、轉場之間的邏輯,更是不同於電腦動畫、影視戲劇及劇場表演。

故事的最後,彼得將狼從籠子中引出,並將其放生。發展出不同於原版作品,將野狼送到動物園的結尾,是動物權利的伸張?或是出自於一種關懷立場?這麼說好像又有點過於籠統。回到一開始所說,導演蘇西.天普頓試著用當代的視角作為切入點,回看已經傳世七十年的交響童話;交響童話不同於一般交響樂有明確的劇情,因此要將其改編得動人、有新意又不失經典,確實有其難度。當今社會輿論對於動物園是否符合動物權益多有討論,甚至出現爭議;不過換個文化背景思索,可以想見的是,將動物送回動物園的觀點,在近一個世紀前必定是一個相當「政治正確」的結局,傳遞了正確的觀念,是富有教育性的。

但在現下的主流意識形態中卻不盡然是如此;我想,要意識到「動物園不見得如我們所想像的光鮮亮麗」並不難,難的是在一股腦投入改編時,如何避免被既有的文本帶走,為此需要明確的回應與調整。同時在媒材上能夠有所呼應也相當重要,在動畫中製偶團隊利用不同的材質不斷嘗試,並透過機械裝置作為偶的骨幹,試圖在場景與人物上達到寫實,作為一種沉浸式的美學表現。

淺談象徵:氣球

前面反覆的說,偶動畫將角色塑造得很立體,然而除了角色的肢體表現與鏡頭之外,在一開始的角色設定也起到很大的功用。在電影中,貓咪從路邊的野貓變成了家貓、鴨子從野鴨成了主角的朋友,而鳥則斷了翅膀。在原本的作品中,因為動物的加入多了一股輕鬆、俏皮、童趣的感覺;然而在偶動畫的版本中則是將動物個別賦予了電影情節上的重要性,某種程度上來說這確實呼應到蘇西.天普頓以往作品裡弱化人類的色彩。透過對人類角色進行弱化,讓不論是人還是動物的角色在文本中相互牽動,並在作者退場之後,觀眾也能更進一步的思索動物與人之間的關係。

動畫中,彼得因為氣球與鳥結緣,斷翅的鳥無法飛翔,但在看見彼得手上的氣球時心中燃起了一絲希望,在兩人的通力合作之下,鳥再次短暫感受到翱翔的氣息,兩人也因此有了微妙的連結。甚至在最後捉狼的過程中,也是因為鳥轉移了狼的注意力,彼得才成功捉到狼。最後在放生狼的同時,鳥的翅膀也痊癒了,久違的在天空中飛舞。

這裡想進一步的說,連結彼得和鳥之間的「氣球」。氣球若是作為象徵,它又可以代表什麼呢?在動畫的一開始,導演透過同儕的眼神、獵人的惡意等等,極力烘托出彼得處在社會邊緣的無力感、孤獨感,而鳥呢?出場便可以看見牠拙劣的飛翔姿態,甚至在著地時還在地上翻滾了幾圈,並撞倒一籃馬鈴薯。我想,在動畫發想或是繪製分鏡時,我們很難有這麼細膩的角色設定與鋪成,牠大可以是一隻普通的鳥、普通的降落,更何況偶動畫是更加費時費工的,難免會想如何在製作上從簡。但蘇西.天普頓卻為了讓劇情更加合理、連貫,做出這麼多的設計。回過頭來說,氣球就這麼成了彼得與鳥間共通的象徵,有缺陷的兩者同時也在故事的最後,有了可見的成長。

小結

透過上述分析,我們可以知道在蘇西.天普頓的詮釋之下的《彼得與狼》,有了與原版截然不同的樣貌。這些改變中,觀者有了全新看待這個故事的視角,導演也透過這樣的形式拋出了許多問題——是她想傳達的,同時也是她所想帶來的思考。這也是動畫有趣的地方,它作為媒介,可以以童話為本,亦可以是寓言、一種文類、思維與脈絡;可以單純只是一個故事,也可以同時埋藏很多發人深省的部分,而我們總是能在故事之中得到更多。

參考資料

蘇西.天普頓個人作品網站連結:http://www.suzietempleton.com/pages/films/filmsindex.html

責任編輯:周燕雯、鄭仲珈、李品逸