木刻版畫時代的圖畫書 ──從傳統木刻到木口木刻,15世紀~19世紀末(上)

文:藍劍虹(臺東大學兒童文學研究所 副教授)

圖:詳見各附註。

前言

現今是彩色圖像複製最為便利的年代。一張圖畫,手機簡單一按就可複製,隨後無數分身以網路傳送出去。然而若沒有手機、照相機,那要怎麼複製?我想可以回答得出來的人不多。要回答這個問題就得回溯到500多年前的15世紀,回到木刻版畫和活字印刷術出現的年代。當今複製技術普及,然而對複製技術本身和其歷史如此遺忘;對此,法國當代圖畫作家艾茲碧塔(Elzbieta)提醒:

我們很容易忘記:大量生產的圖像的風格與創新,是首先由複製技術的系統所決定。[1]

這段話提醒:圖畫書的出現需要複製印刷系統,而不同時代的複製技術,更會決定了圖像繪製的風格。本文概要回顧圖畫書(包含針對兒少讀者的以圖片為主的圖書與故事畫片)──從15世紀到19世紀末、20世紀初照相光學印刷時代前夕──這長達近5世紀木刻版畫時代,為圖像文化與圖畫書所帶來的貢獻。

一、從雕版到排版概念的誕生

造紙技術從中國透過阿拉伯人傳入歐洲後,西方木刻版畫約於14世紀末、15世紀前半就發展成熟。到了15世紀中期(1455年)古騰堡確立金屬活字印刷技術,木刻版畫很快被應用於書籍的製作。木刻版畫和金屬活字一樣,都是凸版,可以相配合,便被徵召作為書籍中圖像複製的使用。這相當重要:因為之前木刻版畫是採用雕版,即文字與圖像皆直接雕刻在同一塊木板上。而與活字印刷配合後,才產生了革新性的排版概念與技術:

這造成可以把文字和插圖組成比較靈活的「拼合-版面設計」(…)新式的排版,則是利用不同的版,包括插圖(有時是幾塊插圖版)和文字版拼合而成,這樣,設計的變化性、靈活性就產生出來了。[2]

圖1〈製紙匠〉版畫家約斯特・安曼Jost Amman的木刻版畫(手工上色),1568年。

圖2《布克斯海姆的聖克里斯多福》Buxheim Saint Christopher(手工上色), 1423年。此書公認現存最早的歐洲的雕版印刷品;描繪聖克里斯多福背著嬰兒耶穌渡河景象。

圖3, 4《珠璣集》Der Edelstein、《窮人的聖經》Biblia pauperum(皆手工上色)

二書是歐洲最早將雕版版畫(圖像)與活字拼版印製的書籍,是歐洲最初有插圖的印刷書,由阿爾布雷希特・菲斯特Albrecht Pfister印製,1461年。

圖5, 6《伊索寓言》Aesop's Fables,威廉・康斯頓William Caxton,1484年。

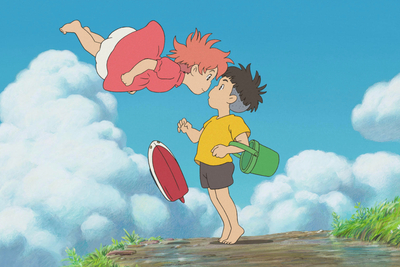

圖7, 8《紐倫堡編年史》Nuremberg Chronicle,哈特曼・舍德爾Hartmann Schedel,1493年。

此書是早期印刷書籍中最編制最大並以大量和大畫幅的圖畫著名,也是最早出色的將圖文混編印製書籍案例之一,也有以人工上色的版本。右圖為局部擷取的插圖。

圖9, 10, 11, 12《紐倫堡編年史》Nuremberg Chronicle 內頁四種(手工上色),可看到使用了不同的靈活排版樣式。

二、《圖畫中見到的世界》:圖像的教育功能

這促生了一個新的文類,即給孩子的有圖畫的書。愛森斯坦(Elizabeth Eisenstein)指出:「新型的印刷技術和版畫技術非但沒有減少圖像意涵,反而給作畫人更多的機會(…)它們還給一種全新的文學提供了靈感,這就是機器印刷的兒童圖畫書。」[3]

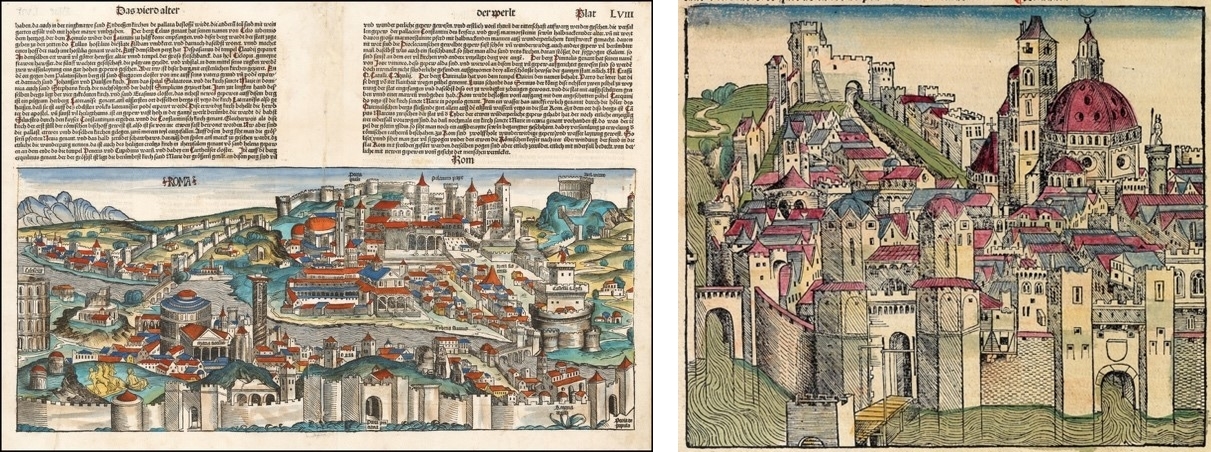

她指的是教育家夸美鈕斯(Johann Amos Comenius)在1658年出版的《圖畫中見到的世界》(Orbis sensualium pictus):「在萊布尼茲(Gottfried Wilhelm Leibniz)[4]的時代裡,萊比錫(Leipzig)的兒童是在看夸美鈕斯的圖畫書和路德的教義問答書中長大的。古老的記憶形象就以這種形式重新進入新教兒童的想像中。」[5]連浪漫主義時期的大文豪歌德也曾多次回憶起小時候看此書的深刻印象。[6]

圖13, 14《圖畫中見到的世界》,夸美鈕斯,1658年。書名頁、內頁。

圖15, 16《圖畫中見到的世界》以動物、嬰兒哭聲等聲響,來教導字母的發音。內頁、局部放大。

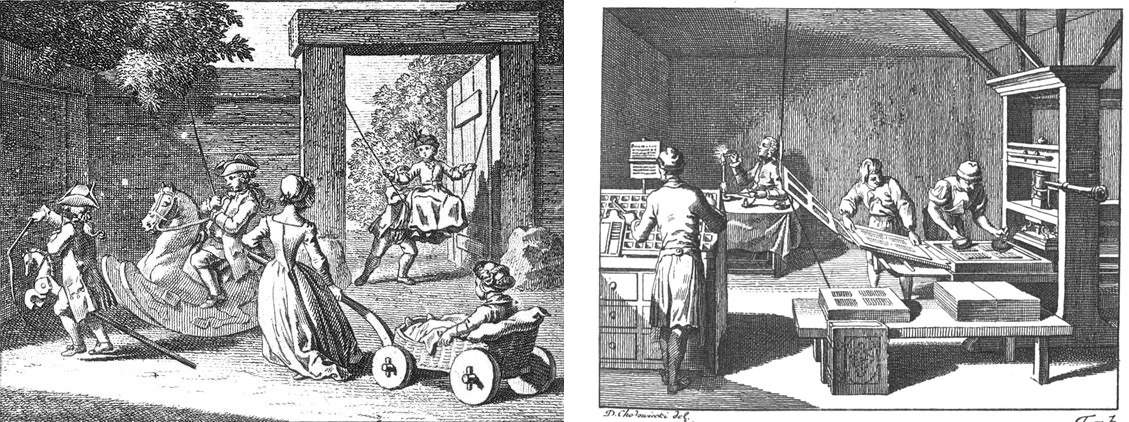

圖17, 18《圖畫中見到的世界》描繪介紹兒童的各種遊戲;和介紹認識各種水鳥。

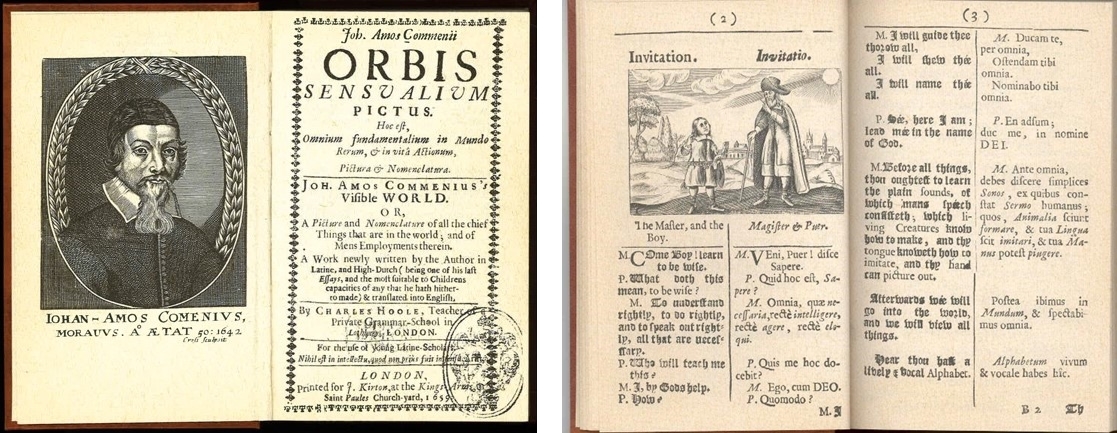

圖19《圖畫中見到的世界》介紹排字、印刷的工作坊。

圖20《圖畫中見到的世界》中譯本,辭條「印刷」的內頁圖片(擷取)[7]

〈印刷〉辭條:印刷工人擁有大量整齊擺放在活字架[5]上的銅活字。排字工人[1](根據事先夾在紙夾[2]上的原稿)將它們一個個取出,把單詞集中到排字框 [3]中排成行,排滿一頁[6]時就放進排版架[4]。然後再把它們放在印板[7] 上,為了不使活字散亂,用螺絲[9] 將它們嵌入板框[8],然後放到印刷機[10] 下面。印刷工人用棉擦子[11]塗上印刷墨水,把放進壓紙格[12]中的紙張放上去,蓋上木板[13]後,送入軸[14]下,然後用橫木[15]扣住,使墨水被紙張吸入。

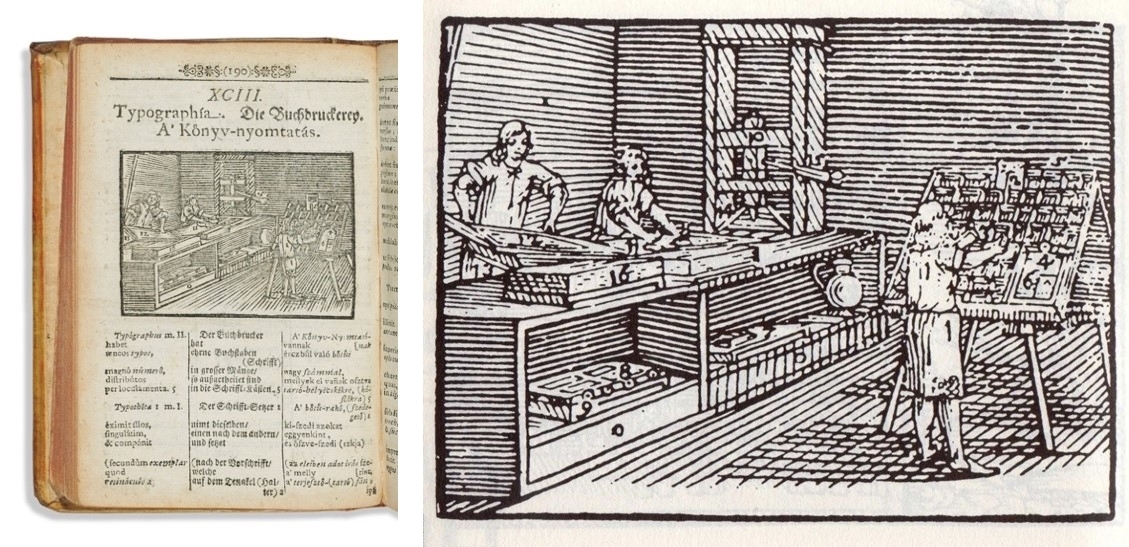

這時期不管是理論上(洛克的《論教育》,1693)和實務上,木刻版畫都是運用於認知教育,是圖像在認知教育扮演重要功能的開端。不過隨後當銅版畫技術成熟興盛時,時間約在16世紀下半和17世紀,就取代了傳統木刻版畫。比如德國教育家巴塞多的《基礎課程》,無疑地,這是因為銅版畫圖像遠比木刻版畫來得優美精確細緻。

圖21世紀德國泛愛主義教育改革家尤罕・伯恩哈特・巴塞多(Johann Bernhard Basedow,1723-1790)的《基礎課程》內頁之一,「遊戲教學法」。銅版畫,1744年。

圖22巴塞多,《基礎課程》,〈印刷〉,銅版畫。1744年。可以比較此圖與前引夸美紐斯的《圖畫中見到的世界》同樣是介紹印刷工坊的木刻版畫圖像,就可以發現此圖遠為精良、準確。

三、豬八戒的顏色問題

木刻版畫表現限制所造成的圖像表現品質問題,可以在《西遊記》中豬八戒的顏色問題上看到。現今認為豬八戒是白色的豬,然而在《西遊記》中,他其實是黑色的。第18回,悟空被請去趕妖怪,他變身成高太公的女兒,獨自坐在房裡等著豬八戒現身:「那陣狂風過處,只見半空來了一個妖精,果然生得醜陋,黑臉短毛,長喙大耳,穿著一領青不青、藍不藍的梭布直裰,繫一條花布手巾。」[8]

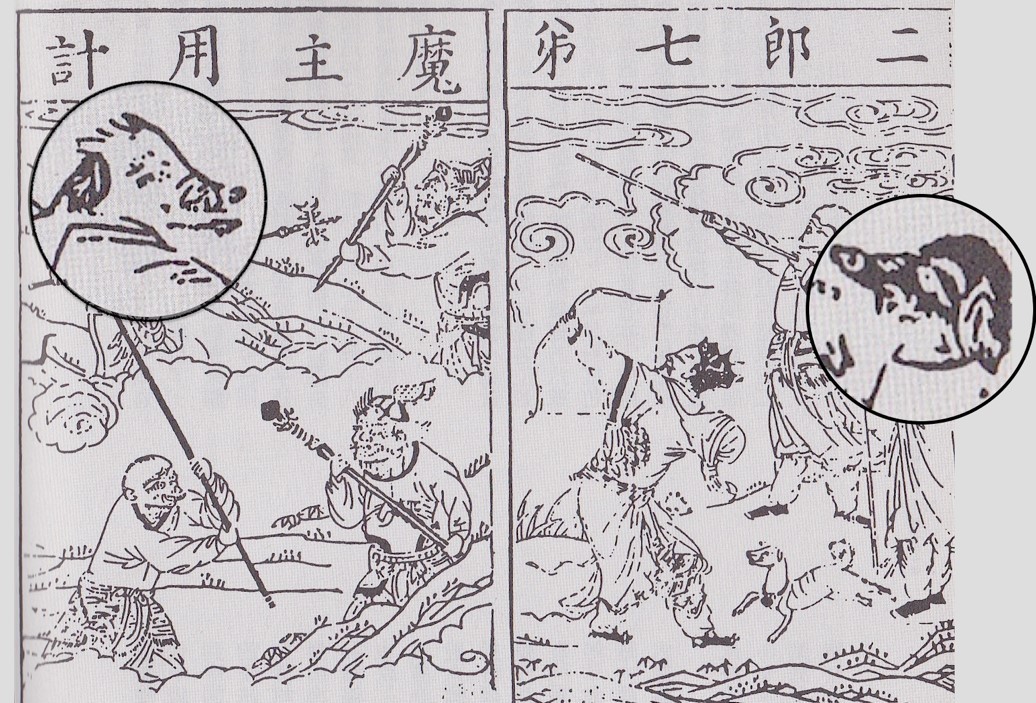

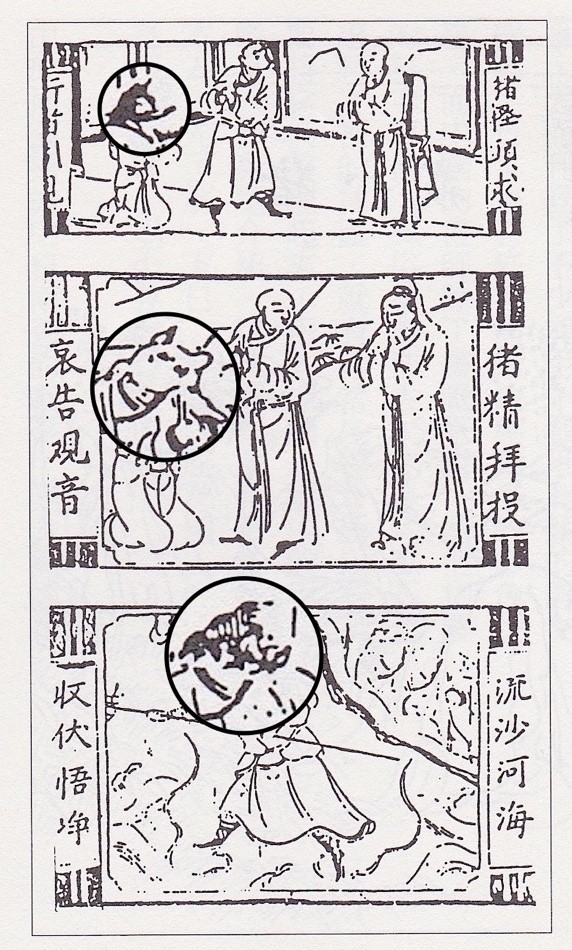

確實是「黑臉」。但是為什麼現今認為豬八戒是白色的呢?日本學者武田雅哉指出,豬八戒開始被「漂白」是因為用木刻版畫為《西遊記》配置插圖的緣故。那在明朝形成:「明代刊行的《西遊記》,其刊本插圖大多已把豬八戒畫成白豬」。[9]他指出現存最早世德堂刊本(明萬曆22年,1592年)中有三種不同的畫法:「一種是只畫輪廓線的『不黑』的八戒,另一種是臉部塗成黑色,而眼鼻部份留白的『黑』八戒,還有一種是『只有耳朵是黑色』的八戒。」[10]到了萬曆36年(1608年)的重刊本和萬曆42年(1614年)的《西遊記雜劇》,豬八戒都已經不是黑色的,後來清朝主要刊本也大多不是黑色。[11]

圖23世德堂本的兩種不同畫法的豬八戒。局部放大圖示:右邊的豬八戒是整個頭部是黑色,耳、眼、鼻等部份反白。左邊,則是只有耳朵是黑色。

圖24上方,楊閩齋本的插圖。中、下為朱鼎臣本的插圖。上方是整個頭部黑色,中、下方則是一白一黑。

不使用黑色來處理的主要原因:

木版畫技術問題,像通俗小說插圖這類製作粗劣的木版畫,上色時因木版紋路起伏不平,無法把黑底色塗得均勻完整(…)大範圍上色時,因木紋不平整,黑色部份就變得模糊不清。假如現在照原文描述,把八戒臉部給塗黑,他的五官會如明代畫師所嘗試過的,以黑底留白的方式來呈現,如此一來,眼鼻的線條就顯得雜亂,讓人看不清楚在畫些什麼了。[12]

因此歷代畫師在數度搖擺之後,終究選擇了以能清楚表達,避免模糊的畫法,而逐漸將豬八戒給變成了白色的。[13]這再次印證,艾茲碧塔所言的圖像複製技術系統會決定圖像的風格:木刻版畫的複製技術,徹底甚至恆久地改變豬八戒這個人物的顏色。

四、發展與轉機:圖像敘事的開端

從夸美鈕斯木版畫與巴塞多銅版畫的比較,和豬八戒「漂白」案例,皆可以看到木刻版畫的侷限。但是,木刻版畫並非就此消逝。事實上,在這段經常被視為木刻版畫衰落的時期,對圖畫書,或是說對圖像敘事的傳統有著深遠影響。

首先,它開始走向課堂之外,走向面對更廣大的讀者,即識字很少的普羅大眾和兒童,並且因為它不再主要負擔教學式的說明功能(它被精緻說明表現力的銅版畫所取代),圖像開始獨立變成首位的狀況開始展現。這時的讀者,不再是指文字的閱讀者,而是圖像的閱讀者。其次,因緣著讀者的改變,圖像也開始擺脫輔助文字說明的限制,面對識字不多的民眾與孩子,圖像數量大量增多,以圖像來進行敘事的功能。這是圖像敘事的開端。

[1] Elzbieta, L'enfance de l'art, Editions du Rouergue, Paris, 1997, p.212. 中譯:《藝術的童年》,艾姿碧塔,林徵玲譯,徐素霞審訂,臺北:玉山社,2003,頁212。

[2] 王受之,《世界現代平面設計》,臺北:藝術家,2002,頁44。

3] 伊麗莎白・愛森斯坦(Elizabeth Eisenstein)在《作為變革動因的印刷機,早期近代歐洲的傳播與文化變革》,何道寬譯,北京:北京大學,2010.8,頁40。

[4] 德國17世紀哲學家、數學家(1646~1716)。

[5] 愛森斯坦,《作為變革動因的印刷機》,前引書,頁40。

[6] 參見夸美鈕斯,《圖畫中見到的世界》,楊曉芬譯、錢杭校,上海:上海書店,2001.7,頁1。

[7] 圖片引自《圖畫中見到的世界》,前引書,頁190。

[8] 轉引自武田雅哉,《桃源鄉的機械學》,任鈞華譯,臺北:遠流,2011.1,頁142。

[9] 武田雅哉,《桃源鄉的機械學》,前引書,頁144。

[10] 同上註。

[11] 武田雅哉,前引書,頁145。

[12] 武田雅哉,《桃源鄉的機械學》,前引書,頁145。