發明的語言2:大家來說昆蟲語

文:吳肇祈

圖:由本文作者提供。出自Du Iz Tak?,WALKER BOOKS LIMITED出版;《嘟伊答?》,道聲出版。

圖畫書作家卡森.艾莉絲(Carson Ellis,1975 –)在作品《嘟伊答?》(Du Iz Tak?)裡創造出可愛的昆蟲語,這種看似全然新創的語言,事實上其來有自。卡森.艾莉絲認為,這些昆蟲語必須可唸誦,並且得聽起來像是一種真正的語言,她依據最為簡易的英文句法構成創造出《嘟伊答?》裡的昆蟲語,並同時將該語言發音建立在英語發音規則之上。

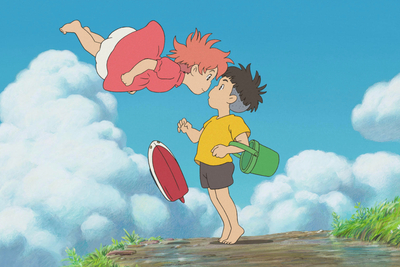

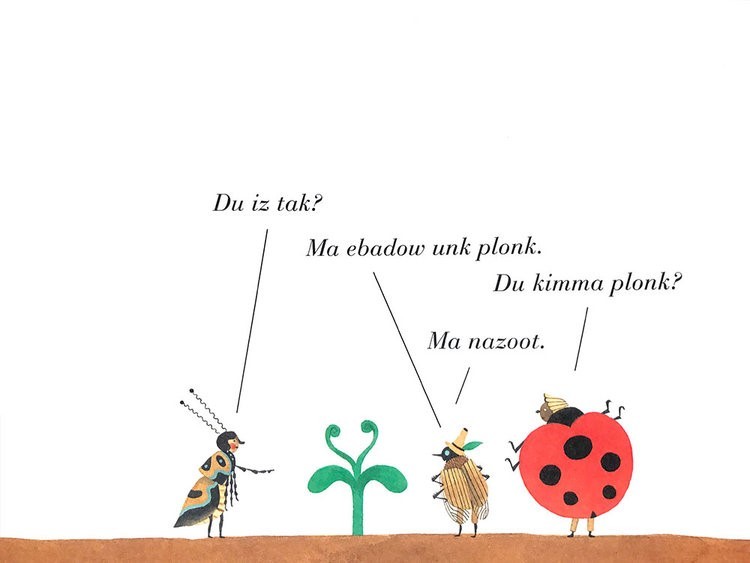

圖1《嘟伊答?》內頁1

即便如此,新創的昆蟲語仍無法立刻被閱讀理解(畢竟譯者或讀者從未學過這個語言),不免在翻譯上造成許多困擾。美國Candlewick出版社編輯莉茲.碧可內兒(Liz Bicknell)受訪時曾表示,卡森.艾莉絲創造的昆蟲語在翻譯上面臨許多獨特的挑戰。首要問題是,在為昆蟲創字的過程中使用的拼音方式所拼湊出來的字,可能恰巧等同某一真實語言中的有意義的文字,便可能使得該語言讀者產生語意認知上的誤會,因而造成翻譯困境。例如在瑞典語中「Tak」是「謝謝」的意思,雖然瑞典語寫做「tack」,但在發音相同、拼音相近的情況下,還是容易造成讀者誤讀。何況許多出版方並未真正了解到卡森.艾莉絲的昆蟲語不僅僅是胡謅亂拼的文字,因此在經歷法語版翻譯的失敗後,她們決定提供昆蟲語的「正規英語翻譯」。

莉茲.碧可內兒表示,在提供昆蟲語英語翻譯文本後,各國編輯就有了一個基本指引。她提到臺灣以及其他國家的編輯需要昆蟲語的英文譯本才能真正明白卡森.艾莉絲的創作思維,並以此作為創造各國昆蟲語言的一種過渡。每個國家的語言結構不盡相同,透過這種審視,可以幫助讀者明白小昆蟲們到底說了些什麼,這個發掘過程亦為閱讀圖畫書《嘟伊答?》的樂趣之一。(註1)

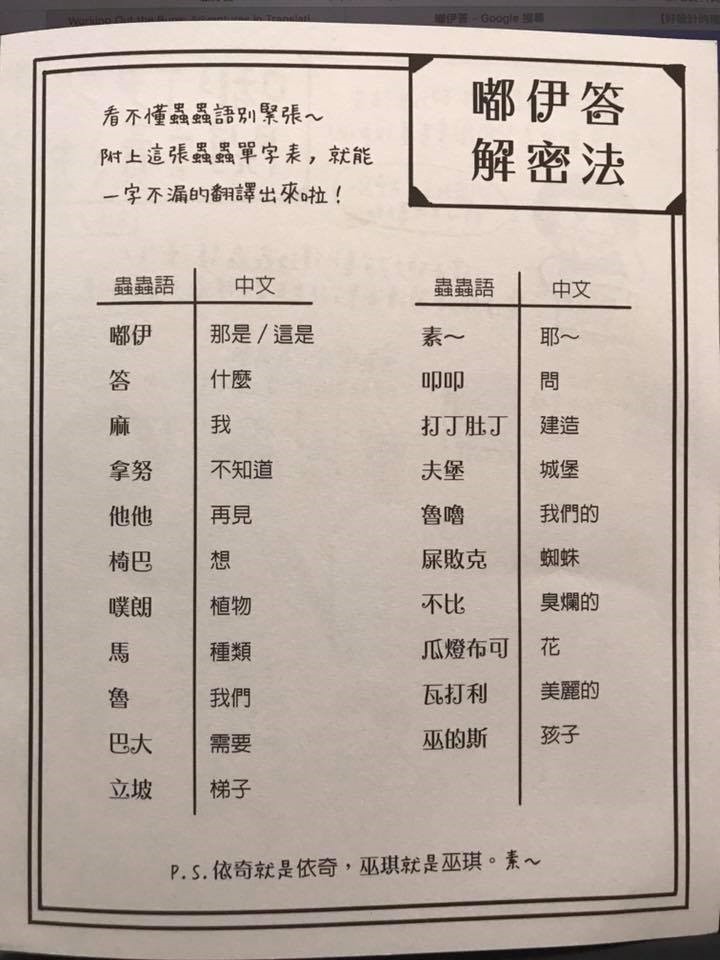

圖2《嘟伊答?》附件「嘟伊答解密法」

正體中文譯本《嘟伊答?》附有一「嘟伊答解密法」,該表格列出了蟲蟲語與正體中文之對照。譯者另外寫了一篇關於《嘟伊答?》整體翻譯過程之簡述,提到編輯在提供書稿之外還附上一篇作者寫的昆蟲語解讀成英語的翻譯文,幫助他更了解《嘟伊答?》;進而展開團隊翻譯,並且決定採用「音譯」,以破折號「打破長長的字串,讓中文讀者可以藉由間隔符號的協助,感受到昆蟲語的韻律和節奏感。」(註2) 譯者提到,

卡森.艾莉絲受訪時表示,創作《嘟伊答?》當下就認定這些小昆蟲不應該說英語,因為牠們是昆蟲(昆蟲怎麼會說英語呢?)。她覺得能給這些昆蟲屬於自己的語言是很棒的,並且希望這個語言能被大聲的朗誦,因為唸出這些昆蟲語言會是非常有趣的。她想要藉由昆蟲語的聲音、語調、節奏,傳達趣味以及情感,讓小小孩也能置身其中,了解書裡的這些小昆蟲究竟在說些什麼。這些昆蟲語必須唸起來像是一種真正的語言,它們是依據最為簡易的英語句法構成而創造出來的,故而可譯。例如:「代名詞—動詞—名詞」;或是「名詞—動詞」等這類基本英語句型。(註4)

源語讀者在昆蟲語裡探索,試圖找出可對照的真實語言,因而有小學教師Clarissa設計出「Du Iz Tak? 學習單」,希望學生能藉由文字文本、背景知識或圖像線索找尋出昆蟲語的真實對應(註5);亦有讀者在社群網路與微網誌服務平台Twitter(推特)上發表對於昆蟲語的猜想,且獲得卡森.艾莉絲的肯定。這是由書本引發,作者與讀者在書本之外的真實互動。這些均符合卡森.艾莉絲對讀者能從《嘟伊答?》體驗聲音的樂趣、閱讀的樂趣以及猜想找尋樂趣之期待。

圖3《嘟伊答?》內頁2

正體中文譯本則是在昆蟲語音譯的基礎上,發展歸納了昆蟲語與中文的對應,而這些對應,全是來自源語(昆蟲語英語發音)的聲音,並非建立在任一真實語言之上。也就是說,正體中文譯本的昆蟲語只是一種代號,諸如:「嘟伊」代表「那是、這是」;「答」代表「什麼」。如果沒有附件「嘟伊答解密法」,正體中文譯本讀者根本無法在文本脈絡下從真實語言的基礎架構提示中探詢語言內涵意義的趣味。而譯者所認為必須輕巧化的「長字串」,其實來自英語的獨特連音唸法。「Du kimma plonk?」代表「What kind of plant?」(哪一種植物?),其中「kimma」的兩個音節對應「kind of」,便是將「kind of」在連音讀法規則下視為同一單字。(註6)

讀者故而能以一昆蟲語音節對應一英語音節的方式,依循圖片脈絡與圖像提示揣測昆蟲們究竟說了些什麼。這種認識新語言的方式,與幼兒學習語言的進程是相似的。不需藉文法翻譯,沒有語意對照表,而是經由大量的聽與猜測中逐漸理解並內化習得語言。

表1 《嘟伊答?》原文、正體中文譯本對照

| 昆蟲語原文 | 英語「翻譯」 | 昆蟲語中譯文 | 昆蟲語正體中文對照 |

|---|---|---|---|

| Du iz tak? | What is that? | 嘟伊—答? | 這是/那是—什麼? |

| Ma ebadow unk plont. | I think that’s a plant. | 麻—椅巴—嘟伊—噗朗。 | 我—想—這是/那是—植物。 |

| Du kimma plonk? | What kind of plant? | 答—馬—噗朗? | 什麼—種類—植物? |

| Ma nazoot. | I don’t know. | 麻—拿努。 | 我—不知道。 |

反觀正體中文譯本內那些「輕巧化、友善讀者的」文字,卻高程度的模擬英語/昆蟲語發音規則,捨棄依照中文一字一音特色,例如將代表「I don’t know.」(我不知道)之意的昆蟲語「Ma nazoot.」,譯做「麻—拿努」。此譯法便是依照源語的三字與三音節結構音譯而來,在架構上盡可能地工整呈現源語樣貌。正體中文譯本的讀者自然無法輕易地從「麻—拿努」的字數、音節設計與「我—不知道」之句意產生聯想。也就是說,正體中文譯本所呈現的昆蟲語,非以譯語語法結構為依歸,以致譯語讀者無法利用語言學規則歸納語意,說得更明白一些,「麻—拿努」在讀者聽來只是一串「奇特、陌生且不具有意義的聲音」,而整本昆蟲語對讀者而言更是如此。

另一方面,正體中文譯本為服務幼小讀者,在文本內置入注音符號,方便尚未識字之幼童能藉由注音符號自行閱讀,卻忽略了注音之於中文讀者除協助理解文字功能外,亦為一字之發音提示與限制。成人因掌握較為純熟的語言能力,在朗讀《嘟伊答?》時可以自由跳脫發音的平上去入四聲,讓昆蟲語顯得更為生活化也更加真實。但若小讀者欲利用注音符號再現成人的昆蟲語展演,其所展現之聲音效果結果恐怕就不是這麼一回事了:

「ㄉㄨ ㄧ —— ㄉㄚˊ?」

「ㄇㄚˊ—— ㄧˇㄅㄚ —— ㄉㄨ ㄧ —— ㄆㄨ ㄌㄤˇ。」

「ㄉㄚˊ —— ㄇㄚˇ —— ㄆㄨ ㄌㄤˇ? 」

「ㄇㄚˊ —— ㄋㄚˊㄋㄨˇ。」

再加上以破折號作為聲音延長之表徵(註7),不難想像,整本圖畫書的昆蟲語聽起來會多像一場災難。而藉由「嘟伊答解密法」轉換的中文意涵,也在奇怪斷句、長音操縱下,變得不夠輕巧有趣。「麻—椅巴—嘟伊—噗朗」代表「我—想—這是/那是—植物」,無論以視覺閱讀或是出聲朗讀,這都不是中文的斷句方式。譯本《嘟伊答?》並非依照正體中文語法重新編排製造,譯語文本受源語文本發音牽制,以音譯為主的翻譯策略,且以破折號取代英文中字與字間的空白分隔,造成文字在語義、聲音長度、停頓及以意義為單位切割的斷詞等面向均產生變形。此舉乃視卡森.艾莉絲的昆蟲語為胡謅亂拼的一串文字,並未真正體現出語言組成與聲音效果之間的相互輝映。

無論何種新創語言,對讀者而言它們只有聲音沒有文字(若是以源語為架構的發音規則是可唸出的,但文字的意義無法一時查知,只能當作符號接受下來)。一時無法理解的意義、無法認知的單字,使得讀的人只能專心的「傾聽聲音」,猶如開始學習母語的兒童般,體驗一個全新的語言,而要學會一個新的語言,「聽」正是最好的第一步。一旦學會或習慣聲音之後,(新創的)文字就無法影響我們,它只是一個提示,作為腦海中聲音的對應。當然,除此之外我們也可以試著體驗文字的可愛之美。

(註1) 參自:Sue Corbett,Working Out the Bugs: Adventures in Translating Carson Ellis’s ‘Du Iz Tak?’ https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/childrens/childrens-book-news/article/73993-working-out-the-bugs-adventures-in-translating-carson-ellis-s-du-iz-tak.html

(註2) 引自:蟲雅各,〈翻譯昆蟲語是可能的嗎?〉,《嘟伊答?》附件。

(註3) 同上註。

(註4) 參自:Candlewick Press,Five Questions (Plus One!) with Carson Ellis,https://www.youtube.com/watch?v=Lv9fVJx8p04

(註5) 參自:Clarissa,“DU IZ TAK” AND DECODING/INFERRING ACTIVITY, http://www.booknerdmommy.com/du-iz-tak-and-decodinginferring-activity/

(註6) Du Iz Tak? 德語譯本 Wazn Teez? 內文便是利用卡森.艾莉絲的昆蟲語造字規則創字翻譯,以「Wazn Teez?」 作為德語「Was ist es /das?」(這是什麼?)的德版昆蟲語,無論在音節、連音、句重音表現上均有所對應。因此在意義理解上不如正體中文譯本來的困難。

(註7) 破折號(──):或表示話題或語氣之轉變,或表聲音之延長。亦可作為解釋說明語句等的符號。

責任編輯:陳雅媛、陳嘉慧