ㄆ.〈哭:最初的語言〉

專欄作家 藍劍虹

Emile,愛彌兒,盧梭的《愛彌兒》。標誌著現代性降臨的第一位兒童形象。應當是近代以來最著名的,也是最引人爭議的兒童形象之一。一位虛構出來的兒童,誕生於哲學家盧梭的筆下。應當對《愛彌兒》的「誕生」做個說明,以明白這第一位現代兒童與我們的「血緣關係」。

動筆書寫於1757年,出版於1762年,法國大革命的前27年。該書和主張「主權在民」(自然法權Nature Right)的《社會契約論》一起出版,不過,一般對盧梭著作比較重視的是《社會契約論》,然而作者本人其實更為重視《愛彌兒》,而非《社會契約論》,因為盧梭將後書當成《愛彌兒》的一個〈附錄〉。這也是為什麼原本盧梭希望《愛彌兒》能先於《社會契約論》出版的原因,最後出版社決定將兩者「綑綁銷售」。這一點盧梭是表示滿意和可接受的。從這裡可以看出兩書的緊密聯繫。或者說,兩書之間的臍帶關係:不是從《社會契約論》中誕生了《愛彌兒》,而是相反,是愛彌兒誕生出《社會契約論》。愛彌兒是主權在民,自然法權的起源性基礎。怪異的兒童!他一誕生即是我們(現代性)的父親。(不過,詩人華茲華斯不也說,「兒童是我們成人的父親」,或是老子所說,「常德不離,復歸於嬰兒」。)

事實上,盧梭「自始就認為《愛彌兒》是他『最有用、最好』和『最重要』的著作,是『最能體現』他自己的書。」(註一)哲學家卡西勒則指出,「盧梭將《愛彌兒》視為其思想和文學創作上的真正巔峰;他一再指出,只有在這本書(《愛彌兒》)當中,為他思想各種傾向所奮力爭取,並在其中統一起來的那個目標才能變得清晰可見。」而盧梭即是「創建現代民主的那個人,也就是創建合法性的現代原則的人。」(註二)這也是為什麼,當我們談論兒童時,即是在談論現代民主的原因(比如,體罰問題)。這也是為什麼在此說,兒童的問題乃是現代性的核心問題的根本原因。

不過,必須追問愛彌兒和社會契約論的臍帶在哪裡呢?答案在孩子最初的語言,即孩子的哭聲。孩子的哭聲是人類社會生活秩序的鎖鏈的第一個環節。盧梭在《愛彌兒》第一章這樣說:

這些哭聲,人們認為是一點也不值得注意的,然而就從其中產生了人和他周圍的一切環境的第一個關係:用來構成社會秩序的那條長長的鎖鏈,其第一個環節就是建造在這裡的。(註三)

不能小看盧梭的這段話,所言意味深遠。

盧梭是以符號概念來定義兒童。兒童最初的語言是哭聲:

他只有一種語言,其原因,可以說是由於他身上只有一種不舒服的感覺;由於他的器官尚未發育完善,所以它還不能辨識它們的不同感受;所有一切不如意的事情,對他來說都只能帶來一種痛苦的感受。(註四)

這時的幼兒,也可以說他沒有語言,因為他只有一種語言,就是哭聲。這一種語言也是尚無法以其他語言來加以替代的語言,而當兒童:

能以一種不舒服來代替另一種不舒服時,他就能說話,他就能從一種語言過渡到另一種語言,他就能以一種符號替換另一種符號,他就能運用指代性的東西,他就會進入替補的範疇,這裡指的是人為的範疇:他會不再哭泣,他會說:「我痛」。(…)當兒童開始說話時,他們就很少哭泣。這種進步非常自然,一種語言替代了另一種語言(…)一旦Emile會說:「我痛」之後,那得要非常嚴重的痛才會讓他哭了起來。(註五)

在上面這一段分析中,表明了盧梭終生關心的事物。兒童由自然語言(哭聲)轉化進入人為語言,後者是替補性的語言。學會說話之後,Emile會說「我痛」或是「我餓」等等。而對盧梭來說,各種人為的替補都會有產生變質和墮落的可能。人為的替補也是「再現」(re-presentation),這個詞也可以翻譯成「代表」、「替代」。我們想一下立法委員或是人民代表這些事情就可以瞭解這樣的「代表」、「再現」是如何變質與墮落。盧梭提防擔心的正是這些代表會變質、墮落:「以符號替代實物,以語言替代情感,以金錢替代實物。」我們還可以補充上:「以分數替代教育。」盧梭舉例說:「兒童自發地捍衛他的物品,寧可要物品也不要金錢」:「兒童寧要一塊蛋糕而不要一百塊金幣。」邪惡和墮落「並不在於依戀合乎自然需要的事物(糖),而在於依戀它們的替代性符號(金錢)。如果兒童為了愛錢而愛錢,他就會墮落;他就不再是兒童。」

人為替補或是再現的墮落從哪裡開始的呢?從哭聲開始。這一點是盧梭高明的地方。他說:

孩子們起先的哭聲,是一種請求,如果你不提防的話,它馬上就會變成命令的;他們的啼哭,以請求別人幫助他們開始,以命令別人伺候他們告終。這樣,由於他們本身的柔弱,所以他們起先是想依賴,隨後才想駕馭和役使他人;不過後面這種想法的產生,其原因不是由於他們的需要,而是由於我們的服伺,在這裡我們開始發現了不是直接由天性產生的道德的影響。(註六)

盧梭比後來的佛洛伊德和拉岡都更早知道,人類幼兒對照料他的母親的依賴關係是透過語言世界維持的。所以人為的替補就是符號的效應問題。《愛彌兒》的副標題是「論教育」,這裡對教育的思考也是在於對人為替補的符號效應的思考:

孩子們是根據信號的可以感覺的效果來判斷其意義的(…)如果他摔倒了,如果他頭上碰腫了,如果他鼻子出血了,如果他的手指受傷了,我不但不驚慌地急急忙忙走到他的身邊,反而安詳地站在那裡,至少也要捱些時候才走過去(…)我急急忙忙的樣子,反而使他更加害怕,更加覺得疼痛。其實,當我受傷的時候,使我感到痛苦的,並不是所受的傷,而是恐懼的心情。我這樣做,至少給他排除了後面這一種痛苦,因為,他一定是看我怎樣判斷他所受的傷,就怎樣判斷他所受的傷:如果他看見我慌慌張張地跑去安慰他,替他難過,他就以為他這一下可糟了;如果他看見我很鎮定,他也馬上會鎮定起來,以為創痛已經好了。(註七)

我們常常看見母親緊張和焦慮地在指導功課不好的孩子,而孩子事實上什麼也無法學到,除了母親的焦慮和緊張。教育社會學家布爾迪厄也同樣指出,所教的東西無法給出什麼教育,反而是怎麼教的方式,會有真正的教育效果。當然,這裡的教育方式包含好的和不好的。

盧梭對哭聲和對人為符號的思考有沒有其根據呢?有的,不過我們要從精神分析理論來解釋。

佛洛伊德說,小孩的哭聲原本是自發的,然後當這些哭聲引起了照料者的注意,並為之解除生理的需求之後,這個哭聲就獲得「次要功能」,這引發在主體上的意識的產生,隨後主體了解以這種方式來「溝通」。當自我將注意力放在這些記憶連結時,佛洛伊德指出:「這構成了第一類有意識記憶。而這距離語言的發明亦不遠了。」拉岡說的更清楚些:母親將嬰兒的哭聲詮釋為飢餓、疲倦或是寂寞等等,也因此回溯性決定了哭聲的意義。日後嬰兒就會如同盧梭所描述的透過哭聲來要求或控制母親或照料者。相信許多母親都經驗過同樣的狀況,甚至深陷小孩哭鬧聲所制約的困境。

在這裡,存在著變質、墮落的初始狀態。自發的哭聲起初僅是表達出「需求」,但是隨著母親的回溯性給出不同的意義詮釋,這些哭聲很快地就變成「要求」。由「需求」轉化變成「要求」,這就是人類幾不可避免的變質、異化和墮落的根源。這一點,後來拉岡給出更深入的解釋:這個轉化是從動物或生物、生理性質的「需求」向「要求」的轉化,而這中間是要透過語言的中介轉化。就如拉岡說:「人需要衣物蔽體,但他要求的卻是Christian Dior。」(註八)或是我們補充上:「孩子需要食物,但是他要求卻是McDonald。」或者我們想一下,我們需要一個袋子裝東西出門,但是,為什麼我們不提個塑膠袋,而要花錢買個名牌包?這就是由「需求」轉向「要求」的異化與墮落的明證。

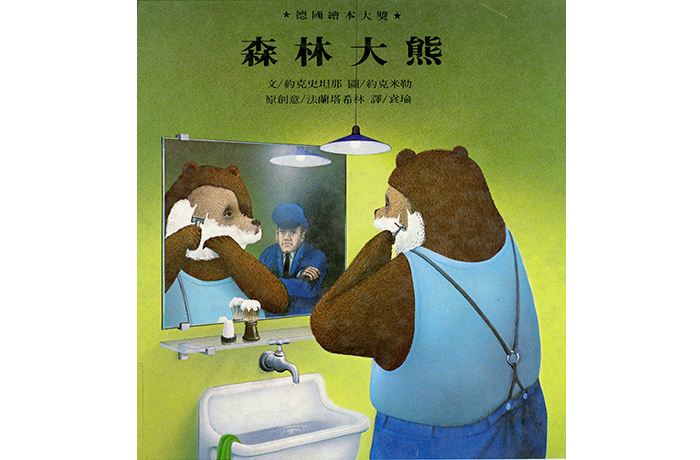

在瞭解了需求和要求的差異之後,我們也就可以來看瑞士當代作家約克‧史坦納(Jorg Steiner)在《森林大熊》這個思考人類異化的寓言故事。這故事描述有一隻森林中的熊,在冬眠後醒來,卻發現整個森林不見了,變成一座大工廠。因為在熊冬眠的時候,工人將森林砍除,也蓋了工廠,所以熊醒來就身處於工廠之內。熊不敢相信自己的眼睛,還以為是在夢境當中,正當熊處於極度驚訝之際,管理員來了,要求他去工作。熊說他是一隻熊,但是管理員不相信,把他帶去主任那裡,然後又帶到經理那裡,沒有人相信他是一隻熊,大家都判定他是「一個穿著熊皮大衣,很久沒有刮鬍子的傻瓜」或是「一個頭髮不理、不洗臉的懶惰蟲」等等。

最後他被帶到董事長那裡,董事長要親自證明他不是一隻熊。他帶著熊到物動園和馬戲團。動物園裡的熊不認為那是一隻熊,因為如果是熊,那他就應該被關在籠子裡而不是在籠子外面;而馬戲團的熊也不認為他是熊,因為他不會表演而且熊也不會坐在觀眾席。熊於是被迫相信他不是熊,而是工人,而開始在工廠工作。直到秋天快降臨,牠因為上班的時候睡覺,而被開除。他離開工廠,外面大雪紛飛,來到一座公路旁的旅社來要求投宿。不過,此時,櫃台職員看了他好一會兒說:「我們不出租房間給工人,更別說是熊了。」而在這話說出口的當時,職員嚇得臉色發白,而熊也奪門而出。他轉入林中,後方背景中有個山洞,那是個可以讓熊進入冬眠的山洞,不過熊卻坐在雪地的石頭尋思著牠是不是一隻熊的問題。

這個不是一個環保或是回歸自然的故事,而是人類處境的故事,人無法回歸自然,而是注定異化,就如那熊的悲慘結局,人就是這隻無法成為熊的熊。故事中一個細節,也是一個持續的謎。為什麼先前工廠的人,從工頭、主任到經裡、董事長,甚至連真的熊都無法看出牠是一隻熊,而要等到他到了旅館要休息時才被櫃台職員看出他是一隻熊?

答案就在於需求和要求的劃分差異:被驅離開工廠時,他已經完全認為自己是人(工人)了,所以儘管他已經離開工廠,但是依舊依照人的模式提出進入旅館休息的「要求」。這一點才是關鍵處所在。熊(動物)只有「需求」問題,而沒有「要求」的問題。熊需要睡眠,而那時他已經離開工廠,他大可以在林中滿足其需求。但是,他卻進入旅館,提出「要求」:「我要一個房間。」瞬時,人/熊差異判別立分。他被拋擲回他再也回不去的林野。

約克‧史坦納的《森林大熊》是在工業時代對盧梭的《愛彌兒》的悲觀回應?在這個Emile成長的鄉間林野不再,而分數替代了教育、金錢替代實物的年代,《愛彌兒》還依舊可能是我們的救贖?這就端看我們對圍繞著我們生活世界的諸多符號替補:從生活食衣住行的繁多替補,到教育的各種替補(考試、作業卷、補習等等)的反思了。若不對之進行徹底反思,被異化的大熊就會是我們與孩子的宿命。

註一 以上關於盧梭兩書的論述,參見埃利斯(Madeleins B. Ellis),《盧梭的蘇格拉底主義》,北京:華夏,2005,頁45。

註二 卡西勒(Ernst Cassire),《盧梭問題》(彼得‧蓋伊編,王春華譯),南京:譯林,2009,頁106、頁119。

註三 盧梭,《愛彌兒,論教育》(上下卷)(李平漚譯),北京:商務印書館,2001,頁54。

註四 同上註。

註五 轉引自Jacques Derrida, De La Grammatologie《論文字學》;Minuit;Paris, 1967, p.352.

註六 盧梭,《愛彌兒,論教育》,頁55。

註七 同上註,頁69-70。

註八 以上精神分析的論述援引自沈志中,《瘖啞與傾聽:精神分析早期歷史研究》,台北:行人,2009。