文:吳肇祈

圖:由本文作者提供。出自《我的名字Chrysanthemum》,上誼文化出版;Chrysanthemum,Greenwillow Books出版;The Grotlyn,Harper Collins UK出版。

名字算什麼?

玫瑰不叫玫瑰,亦無損其芬芳。

—— 莎士比亞(William Shakespeare,1564–1616)

為避免兒童對於冗長外國人名的陌生感,並減少兒童閱讀困難,在翻譯上除選擇音譯外,人名(尤其姓氏)通常使用歸化(domesticating method)(註一)、縮寫或者另起新名等策略;例如歸化姓氏同時點出文本主旨的花婆婆(Miss Rumphius)(註二),採音譯歸化譯法的費太太(Frau Friedrich)(註三)、史婆婆(Frau Strubinski)(註四),及以音譯歸化取代意譯的甘伯伯(Mr. Grumpy)(註五)(grumpy有脾氣壞的、易怒的、愛抱怨的等意)等。此類兒童圖畫書常見人名翻譯方式,亦多以罕見姓氏作為選擇 (相較於內政部公布《全國姓名統計分析》前十名姓氏,如林、陳等大姓),一方面能繼續少量保有外語名之陌生感,另方面也拉近角色與讀者間距離。以此看來,翻譯文本非僅專乘載異地文化,亦建構著異地文化之獨特的本土再現。

另外,大衛.洛吉(David Lodge,1935 –)在其《小說的五十堂課》中談到關於小說的「命名學」,認為小說的姓名不全然是中立的,相反地,總是有所意指。作者不盡然會向讀者解釋這些名字的意涵,但讀者卻能基於某種共性上,下意識地產生聯想(註六),此一特徵在圖畫書中也經常可見。圖畫書中的人名或角色名作為作者有意識的設定,使讀者能藉由名字對該角色或角色接下來的未見遭遇等有所想法與揣測。除上述普遍常見的翻譯策略選擇外,圖畫書人名翻譯亦不乏出現一些特殊翻譯選擇,如:凱文.漢克斯(Kevin Henkes,1960 –)圖畫書作品Chrysanthemum,其正體中文翻譯所採取之翻譯策略,便為一特殊案例。書名Chrysanthemum即來自文本角色Chrysanthemum之名,正體中文譯本罕見的保留源語,將該書譯作《我的名字Chrysanthemum》。

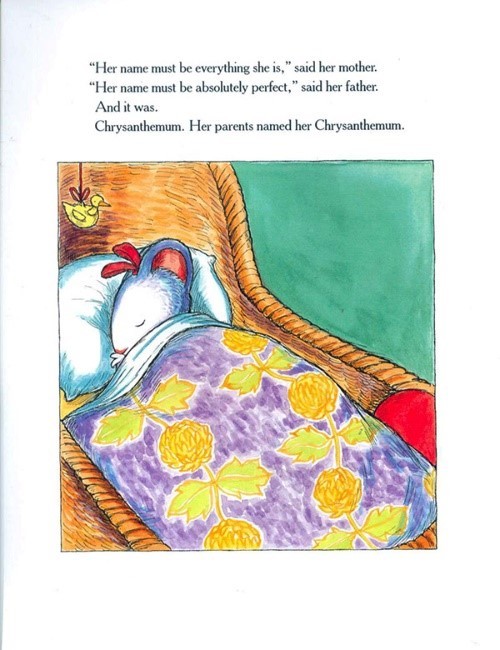

圖畫書《我的名字Chrysanthemum》討論主角如何面對因名字特殊性所招致的異樣眼光,以及自名字認同至自我認同的連串接納過程。主角Chrysanthemum(意為「菊花」)原先特別喜歡自己的名字「Chrysanthemum」這個字所發出的聲音以及它寫起來的樣子,而她的父母正是看中了這個名字的完美性,所以給她取了這個完美的名字。正體中文譯本除將源語「Chrysanthemum」保留在文本中,為配合此一保留,書中其他角色名也一概採取相同翻譯策略,即保留源語樣貌。文本其他角色名如下:Chud老師、Jo、Rita、Victoria、Jane、Delphinium Twinkle、Marigold、Carnation以及Lily of the Vally,其中Delphinium Twinkle(飛燕草)、Marigold(金盞花)、Carnation(康乃馨)和Lily of the Vally(鈴蘭)均為花名。

或許是為了讓譯語讀者也能「聽聽看」這個完美的聲音,並看一看這個字寫出來時的美麗樣貌,所以在譯語文本中保留源語,卻忽略了翻譯是建立在「讀者無法順利理解原文」的假設之上,何況「Chrysanthemum」一字長達13個字母(根據Victoria在故事裡的說法,那恰恰好是英文26個字母的一半),並有四個音節;而書中其他根據花名所起的名字,亦不在教育部公布國中小必備英文2000字詞內。對於大多數的臺灣兒童以及成人讀者來說,面對正體中文譯本特意保留下來的英語原名,不但無法順利從中「聽」到這個名字的完美聲音,更可能造成閱讀障礙。聽不見聲音卻看得到的(且不甚了解的)文字直接影響了讀者的閱讀情緒狀況,像是一塊阻礙閱讀行進的磚頭,橫礙在下一個中文字之前。試問,如若不識語言,又要如何體驗語言之美、聲音之美呢?

|

|

|---|---|

| 圖1《我的名字Chrysanthemum》封面 | 圖2 Chrysanthemum 內頁 |

正體中文讀者如若無法在閱讀的當下便立即聽到「Chrysanthemum」聲音的美好,也無法立即從字義上理解它和「菊花」之間的關係(他們只知道這是「照一朵花取的名字」),自然也無法直接從圖畫書封面手握「菊花」的Chrysanthemum、內頁蓋著「菊花」圖樣棉被的Chrysanthemum、夢見自己變成「菊花」的Chrysanthemum以及完美演出「雛菊」(註七)一角的Chrysanthemum,立即且肯定地對此二字義產生意義連結。

無法順利讀出「Chrysanthemum」發音的讀者,只能懊惱地將這個字當作一種圖像符號記憶下來,概念上認定為「一個唸起來很好聽的名字」——純粹認知上的理解,並非真實感受到文字的聲音之美。故事中一連三次寫到Chrysanthemum是多麽愛那名字的聲音,無論是媽媽叫她起床、爸爸叫她吃飯或者只是她小聲地呼喚自己:「Chrysanthemum,Chrysanthemum,Chrysanthemum。」這個字、這個名字、這個聲音,都完美的不得了。然而不認識這個英文字的正體中文讀者,卻完全被拋棄在這個「完美的聲音」之外。完全陌生化的「Chrysanthemum」,是故事完美性的一種遺憾。

除保留源語外,圖畫書中出現的「新創字」角色名,經常因為字詞的不存在與非真實性,在翻譯上受到忽略。新創字對於源語讀者而言既是全新的概念接受,為什麼面對翻譯時就直接被歸列成翻譯困境而卻步了呢?班傑.戴維斯(Benji Davies,1980 –)圖畫書作品The Grotlyn,其正體中文譯本就是一個明顯的例子。「Grotlyn」是個不存在的字,於其所在文本裡代表著「未知、神秘、恐怖並被讀者期待的對象」。它來自一首歌:「I know when the Grotlyn been, slipping through your house unseen......」 (我知道那個東西什麼時候出現,它會趁你不注意偷偷溜進房間……)卻是活生生的,並在日常中漸漸展現出來──它是掠過房間的影子,是陌生的腳步聲;它是接二連三怪事的肇事者;它還吃掉了放在儲藏室裡的起司。這個來自小樂曲的聲音,不斷出現在圖畫書中,它是整本書引人注意的主要成分,吸引讀者想要探究的主要構成。歌詞預言般地開啟序幕,讀者好奇探詢這個神祕的Grotlyn。在吊人胃口的頁面中猜想著── Grotlyn最終在一件偷竊警官衣物的案子裡展露出部分的樣貌。畫面中的Grotlyn有著兩隻黑色毛茸茸能直立行走的動物腳,一條長長的毛尾巴,和指頭分明、能抓握的雙手。(註八) (圖3)

班傑.戴維斯在圖畫書中首先採取節奏運用以及某種與其相對應之物(即「Grotlyn」一詞),在每個翻頁中循序漸進地發展,這段短歌彷彿具有生命,它開啟的是接下來一連串押韻、節奏所引導的文字脈絡。更大膽一點來說,整本圖畫書幾乎都能融入開始的那首歌,容納成為歌詞的一部分──畢竟它們擁有相同的主題,相似的音節數,並且都押著韻。讀者必須隨主角旁敲側擊,才能從打聽到的蛛絲馬跡推敲出Grotlyn的特性與樣貌。

圖3 The Grotlyn 內頁

「Grotlyn」是新創的詞,根據作者說明,這是來自 「grotty (骯髒的)」、「grotesque(怪異的東西)」、「gremlin(小精靈)」和「goblin(小妖精)」等字的合成詞。「Grotlyn」借用了這些字的聲音與意義,組合成一個全新的詞彙(註九)。在解開答案之前,這個字對源語讀者而言,猶如文本角色設定那樣:神秘並全然的未知。「Grotlyn」這個特殊的名字讓該角色在佛伊涵.德布斯(Friedhelm Debus,1932–)提出的名字的功能上起到作用──除幫助讀者識別之外,更創造出一個可信的虛幻角色(註十);「grotty」、「grotesque」、「gremlin」以及「goblin」這些已經存在的字詞,影射作者欲藉由角色引導讀者猜想其性格與外貌特徵;並利用名字與其所有者等同之假定,配合昏暗的夜晚、光影遮蔽的圖畫為基調,將讀者指引至恐怖的想像。對源語讀者而言,「Grotlyn」並非僅是一個毫無意義的符號與聲音,而是能夠從相似的字源與暗示中找到對應的隱含意義。

然而正體中文譯本卻拋棄了這個創造,將「Grotlyn」挾帶之種種意象全然去除,譯為「那個東西」(註十一)。「那個東西」和「Grotlyn」之所指在解釋與想像上有很大的出入──「Grotlyn」的意義完全由它所處的語境決定,文本設定以及來自「Grotlyn」字根字首的先備知識與其所引發之揣測,建構出一個清晰又模糊、虛幻且真實的假定;反觀正體中文譯本的「那個東西」卻是一個「什麼都可以的東西」,無所限定,寬大的令人無從猜測。「那個東西」既沒有名字、不需特定標誌出來,亦可任意替代之;就連它的聲音都聽起來是那麼地索然無味。翻譯無限擴大了詞語的意義,並單一化音調,無視其生動活潑的多元解釋性。藉此看來,正體中文譯本讀者對於「Grotlyn」的想像與期待,顯然受「廣泛且全然未知」的「那個東西」弱化。

想像是需要依據的,是建立在特定基準上展開的思想的馳騁。源語讀者可以從「Grotlyn」一字接受作者暗示,開啟閱讀想像。翻譯行召喚之責,而正體中文譯本的讀者,卻只能在構成「那個東西」的一切廣泛可能性上徘徊搜尋。無論是罕見或是新創的名字,翻譯時都必須在聲音與意義上達到某種程度的對應,才不失整本圖畫書與名字所建構出的對位。因此,無論是生硬搬套的「Chrysanthemum」或是受輕視忽略的「Grotlyn」,顯然都在名字翻譯上亂了陣腳。而寫出「名字算什麼?玫瑰不叫玫瑰,亦無損其芬芳(註十二)」的莎士比亞,一定從未有機會識得翻譯後已然不知其味的玫瑰。

(註一) 歸化:基於使譯語讀者易於理解目的,將翻譯導向本土化表達。要求譯者恪守譯語文化的語言傳統,用字遣詞要貼近譯語讀者的語言和閱讀習慣。

(註二) 參自:Barbara Cooney Porter(芭芭拉.庫尼),方素珍譯,1998,《花婆婆》,臺北:三之三。

(註三) 參自:Heinz Janisch(海茲‧雅尼許),劉孟穎譯,2016,《我眼中的費太太》,臺北:韋伯。

(註四) 參自:Heinz Janisch(海茲‧雅尼許),劉孟穎譯,2016,《史婆婆的帽子店》,臺北:韋伯。

(註五) 參自:John Burningham(約翰.伯寧罕),林良譯,2009,《和甘伯伯去遊河》,臺北:阿爾發。

(註六) 參自:David Lodge(大衛.洛吉),李維拉譯,2009,《小說的五十堂課》,新北市:木馬文化,第56頁。

(註七) 此處譯者將Chrysanthemum 譯作「雛菊」(Bellis perennis),Chrysanthemum是菊目菊科的一個屬,其下約有40個種,「雛菊」即為其一。

(註八) 參自:Benji Davies(班傑.戴維斯),劉清彥譯,2018,《小心!那個東西出沒》,臺北:青林出版社。

(註九) Katy Cowan,Benji Davies on The Grotlyn, the magic of storytelling and the fun of making children's books,https://www.creativeboom.com/features/benji-davies/,下載日期:2018/8/15。

(註十) 佛伊涵.德布斯(Friedhelm Debus,1932–)曾提出文學作品中名字的五種功能,分別為: (1)角色識別認同 (Identifizierung)(2)助於創造一可信之虛幻世界(Fiktionalisierung—Illusionierung)(3)性格描述 (Charakterisierung)(4)名字與其所有者之統一(Mythisierung)(5)增強—匿名(Akzentuierung—Anonymisierung)。這五項功能,皆展示出名字在文本中的重要性與其功能意義,名字在圖畫書中的功能也是如此。

(註十一) 參自:Benji Davies(班傑.戴維斯),劉清彥譯,2018。

(註十二) 原句出自莎士比亞戲劇《羅密歐與茱麗葉》(Romeo and Juliet):What’s in a name? That which we call a rose/ By any other word would smell as sweet.

責任編輯:陳雅媛、陳嘉慧