文:林杏娥

圖:由本文作者提供,圖出自《雞蛋花》,信誼出版

雞蛋花開在歷史長河裡

《雞蛋花》是周見信以臺南老屋與一棵已經百歲的雞蛋花為發想緣起的圖畫書作品,故事的背景是臺南市公園路的321巷藝術聚落,這裡是日治時代建造的官舍群,大約建於1925到1930年間,日軍第二聯隊的軍官被派住在此,一直到日本戰敗投降,官舍由國民政府接管,借給臺南高等工業學校(現今的成功大學)作為教授的宿舍,後來又輾轉為其他單位所使用,隨著年代久遠,屋舍逐漸頹圮,預訂要拆除,在地方人士爭取下才改列為市定古蹟保留下來,自2013年起臺南市文化局提供給藝術團隊管理,並且引進藝術家進駐,周見信和郭乃文在2015年申請審核通過進駐,而院落裡的一棵百年雞蛋花樹激發了兩人的創作靈感,因而有了《雞蛋花》的產生(註1)。

在這本圖畫書裡,透過隱喻雞蛋花的日本女孩花子角色,橫跨了日治時期到民國時期,不同時代的居民在這裡流離、變遷,或是安居,而時間的光影也隨著人事物的變遷而游移著,一朵一朵的雞蛋花開在歷史的長廊裡,見證了物換星移,百年過去了,物是人非事事休,雞蛋花樹依然挺立著,守護著這塊土地。

當我們翻看《雞蛋花》時,可以看見周見信在圖文配合的連結緊湊,文本脈絡清楚,在文字上,周見信採第一人稱──「我」是一名小五的男生,他以冷靜的、平實的語言來話說從前,當小五生遇到花子後,情節改以兩人的對話方式來進行,花子平淡直述宛如記者在報導著新聞事件般,不帶一絲情感,讓雞蛋花的故事具有冷調、深沉的基調,甚至隱隱透溢著淡淡的哀愁,這著實符合本書的情節發展,畢竟花子見證了一段跨時代的歷史,目睹了許多生離死別的情景。在書中,也摻雜著詩意的文句,頗具哲思:「有些事物即使放不下,也不得不割捨啊。」雖然這出自一個僅小學五年級的孩子口中稍嫌早熟,不過細看書中小男孩並沒有太多豐富的表情,也沒有顯露太多情緒反應,可知這個被母親送去給外公照顧的小五生應該比年紀的孩童早熟些,他只有在一開始被黑貓吸引,因好奇心作祟而展開探險的那時,才顯露了一個小男孩的樣貌。

《雞蛋花》的文字保持著周見信創作的特色──簡短扼要,他偏重於以圖來呼應文字,強化情節,就如培利‧諾德曼說:「儘管圖畫不是用文字表達的語言,但是它們蘊含著各種有意義的符碼──而且調理分明。實際上,它們就是無言的文本。」(註2)在《閱讀兒童文學的樂趣》中,他也主張,「當我們看圖畫書中的圖時,還要外加思考圖與文字的配合,以及前圖和後圖的關聯。換句話說,我們不僅要考慮圖畫的美感,還要思考圖畫如何幫我們了解故事。」(註3)

周見信的圖像語言成功的表達了時間與空間的進行、流動和轉換,甚至補強了文字所不足的,或是隱喻了某些意象,而這正是閱讀圖畫書的樂趣。

發現時間的腳步

本書的情節採倒敘法進行,時間是一條主要的線索,書中的主角回憶著國小五年級時陪伴外公到公園五巷散步,遇到外公當兵時的長官,兩人寒暄之際,小主角被一隻黑貓給吸引住,因好奇跟了過去,於是一場奇遇記就此展開。愛麗絲不也是因好奇跟著一隻看錶會說人話的兔子?因此從兔子洞掉進一個充滿擬人化動物的夢幻世界。小梅(草壁??)也是看到小龍貓後,跟著掉入大樹洞,落到巨大龍貓溫暖的懷裡──《雞蛋花》並沒有讓小五生一下子跟著黑貓進入一個奇幻的世界,至少他和花子的初相見,像是現實生活中和新同學或新鄰居打招呼,但周見信刻意讓花子穿著一身白就隱約透露她的「與眾不同」,在畫面上,碩大的雞蛋花樹占了整個版面,黑褐粗大的樹幹錯盤著,透露出白衣的花子出現的不尋常,盛開的雞蛋花卻是由深褐的樹葉來襯托更是增添些許詭譎的氛圍,而左下方那一扇半啟的紅門越顯微小,似乎意味著小五生即將與現實脫離,進入另一個奇幻空間。

不過小五生顯然並未嗅聞到這股詭異的氣息,也未被碩大的雞蛋花樹震懾住,反而被花子所吸引,他主動向她揮手,並爬到樹上。當他被花子帶入時光的漩渦時,他也只是緊閉雙眼,待睜開眼,已回到另一個時代了。空間不變,仍是在公園五巷,但時間已轉換了。彭懿認為「圖畫書有各種方式可以用來表現不同的空間;但大概只有一種辦法表現時間。那就是要透過圖畫讓時間看得見。」(註4)在《雞蛋花》裡,儘管有文字的敘述,但是不管單頁或跨頁,時常「看得見」時間的腳步在畫面上留下足跡,周見信使用哪些的表現方式來顯示著時間的流動呢?從打開這本書,從扉頁翻到書名頁,宛如電影運鏡由遠拉近,就可以看得見時間──兩隊人馬漸漸靠近,兩位老人向對方揮手致意。圖畫書的翻頁是最容易象徵著時間的流動,利用翻頁串連頁與頁之間的變化及時間的進行、流逝。

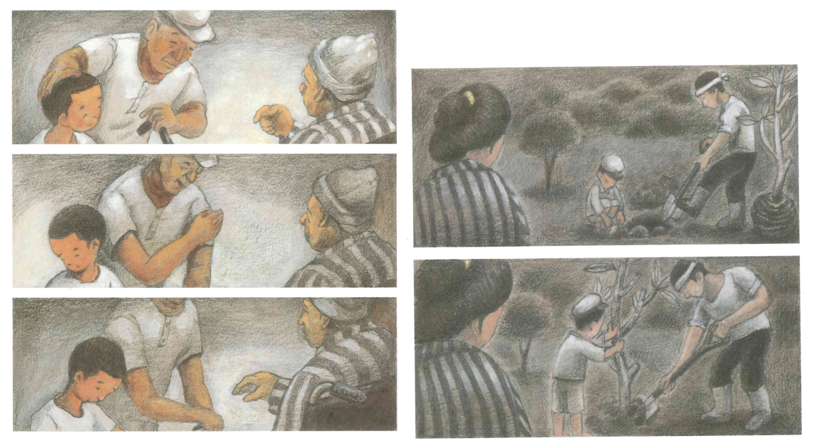

而本書最多表現時間的方式是畫面採分格來凸顯時間,這種以框格來區分時間長短,突顯了畫面中所欲表達時間進行的過程。

當花子欲帶著小五生回到過去,周見信用漩渦來圖示,漩渦不但意味著一瞬間,也暗示著花子的異於常人──她不存在於現實,她製造出漩渦讓小五生他們隨著漂浮空中,就此展開奇幻的旅程。在大衛.朗(David Long)的《時空旅人的穿越日記》的目次頁也有漩渦,也有時光流逝的意味,不同的是,周見信的漩渦是時光倏忽即逝,把人捲入時光迴廊回到過去。而大衛.朗的漩渦則是將28個重要歷史場景捲入漩渦中,漩渦成了一條時間軸線,將歷史的古與今做脈絡化的呈現,顯示歷史不是單向的流動,而是現在、過去和未來同時並存的。(註5)

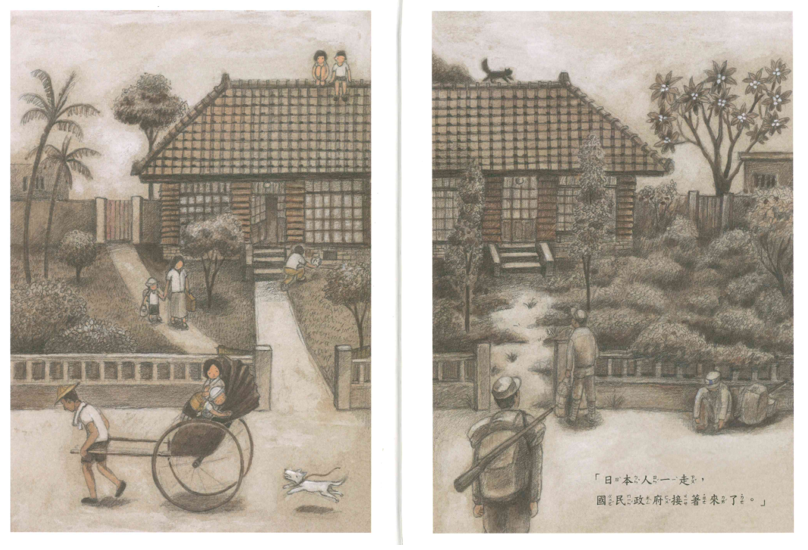

日本戰敗後,日本人必須搬走,國民政府派人入住,周見信則在同一跨頁裡,場景構圖不變,畫面物件改變,透過同地不同時間周遭景物的變換,來提醒讀者原來時間已改變。圖中的雞蛋花樹已經開滿繁花,繁花似錦原是形容繁華景象,慶祝臺灣擺脫殖民政權,期待欣欣向榮的遠景。然而阿兵哥背後的那把槍隱隱醞釀著某種不安的氛圍。

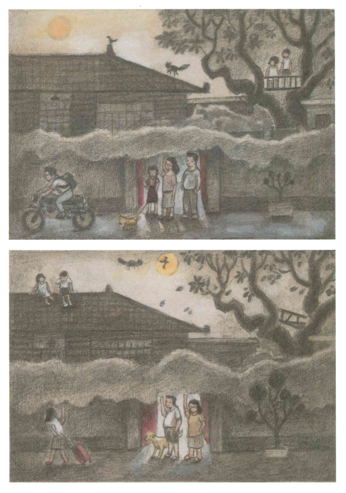

郝廣才指出,版面設計(Layout)就像電影導演的運鏡手法,有既定的故事情節,須以圖像去呈現並營造出專屬的氛圍,如何運鏡讓圖像間彼此有連貫性,讓人產生聯想、期待或驚奇,是圖畫書插畫家的一大考驗。(註6)《雞蛋花》裡圖像的運鏡總能帶給讀者意想不到的發現;在第42頁,則是同頁異時,兩張同樣的地點(阿濤的爸媽在不同時間送走了阿濤和妹妹),我們從爸媽、腳下小狗的模樣以及雞蛋花樹的小木臺可看出時間的改變,而相同的則是那一輪光亮的圓月──今夕何夕同此月,饒富趣味的貓咪撲捉飛鳥的畫面刷淡了離別的感傷愁緒。

《雞蛋花》的時間腳步隨著情節忽快忽慢,時間跨度短則瞬間,長則幾年(橫跨日治與國民政府時代),周見信以場景或是人物來顯現時間的流動,例如在故事最後,小五生從回憶回到現實,他已是個青年了,而樹上的花子卻仍是女童模樣。顯然,在這本圖畫書中有兩種時間:有流動的時間,也有停滯的,樣子完全沒變的花子即意味著時光是停滯的,這也代表著她與小五生的一虛一實──故事的背景即是虛實交錯的奇幻場景。花子是不存在於現實中的,因此不受時間改變,而花子也是雞蛋花樹的化身,雞蛋花樹扎根於此,守護著這塊土地的心意始終不變,因此儘管人事已非,而花子仍是不受影響。

欲言又止的圖說

圖畫書中圖文之間大多互相呼應,培利‧諾德曼認為,「在一本圖畫書中,當然是書中的文字為書中的圖畫提供了最重要的文脈。文字影響我們對圖畫理解的程度,這是圖畫書作為一種獨特的藝術形式的關鍵。」(註7)《雞蛋花》是一本涉及歷史的圖畫書,倘使沒有文字說明,對於不諳日治時期、國民政府遷臺這些歷史的讀者而言,光看圖畫可能不夠清楚故事的情節脈絡。而培利‧諾德曼又說,「通常插畫家為文本提供的訊息會比必要的多一些。」(註8)…「這些多出來的圖像訊息,能夠給予某些特定的客體超出文本所提供的重量。而且這些插畫家可以善用這些多出來的訊息做出很好的效果。…圖像中多出來的訊息,提供了單獨看文本的時候所沒有的意義。」(註9)

周見信在《雞蛋花》裡藏著許多圖像謎語,那是他多出來的訊息,例如:日本軍官帶著兒子種植雞蛋花(P20),呼應著P27「日本人當初來到這裡,以為會永遠的住下來。」花子說。以雞蛋花樹的扎根象徵著日本人落地生根,當日本人必須回國時,木板地面上擺放著一朵盛開的雞蛋花(p27),待阿兵哥入住時,花已枯萎(p30),這不就象徵著花開有時,花落有時,時序更迭,無需留戀? 周見信的文字未能說的,圖像已是不言而喻了。

在P32-33,阿兵哥背倚著雞蛋花樹,眼淚滴落在他寫的信上,而隔頁卻看到信已放在火堆上燃燒。這正是當時因大時代的動亂造成的悲劇,許多阿兵哥隨著國民政府來臺,以為暫住,未料從此兩岸相隔,音訊不通。在畫面上只是一個小火堆,但燒化的卻是濃濃的思念,在彼此都不能自由通信的當時,只能藉由裊裊輕煙傳送無從傾訴的鄉愁了。

花開燦爛的祝福

與歷史相關的圖畫書,尤其是涉及到戰爭、離別等議題,總是氣氛凝重,《雞蛋花》的主色調偏暗沉,既是暗示著懷舊,同時亦顯出臺灣過往歷史的悲情。而當花子帶著小五生飛向空中時,花子說:「我喜歡這裡,這裡是我的家。」可是她卻消失不見了,獨留小五生睡臥在樹幹上。看到這裡,突然有一種酸楚的哀思油然升起,如果故事就這樣結束了──外公喚醒他,他依依不捨的離開雞蛋花樹──這樣淒美的結局會留給讀者淡淡的悲傷,會想要知道喜歡這裡的花子何去何從。但故事未完,當小五生脫離回憶,回到現實中,他已是個青年了,他揹著畫架重回到雞蛋花樹下。在第38頁,小五生曾吐訴心事:「我也喜歡畫畫,可是,媽媽說畫圖不能當飯吃。」而花子鼓勵他:「不要輕易放棄自己喜歡的事。」花子的鼓勵讓他堅持自己的理想。在故事的尾聲,青年重回舊地,即使未見到花子(他顯然已知花子即雞蛋花樹的化身),他還是在樹下自語:「花子啊,你還在嗎?我還沒有放棄我最喜歡的畫畫呢!」當青年抬頭望向往昔睡臥的枝幹,花子沒有出現,而是以繁花相迎,似乎給予青年祝福,祈願他的繪畫人生能夠順遂,璀璨如繁花般。

而在封底裡,花子現身了,她坐在繁花縈繞的樹幹上,目送著青年──

註1 周見信,《雞蛋花》,臺北:信誼,2018年2月,頁52。

註2 培利‧諾德曼著,楊茂秀、黃孟嬌、嚴淑女、林玲遠、郭鍠莉譯,《話圖:兒童圖畫書的敘事藝術》,臺北:財團法人兒童文化藝術基金會,2010 年10月,頁173-174。

註3 培利‧諾德曼著,劉鳳芯譯,《閱讀兒童文學的樂趣》,臺北:天衛文化,2000 年01 月。頁251。

註4 彭懿,《遇見圖畫書百年經典》,臺北;信誼,2006年12月,頁38。

註5 〈歷史,就在這趟神奇的冒險之旅中「活」了起來──專訪《時空旅人的穿越日記》作者大衛.朗〉,https://okapi.books.com.tw/article/8889(參閱日期:2019.11.16)

註6 郝廣才,《好繪本如何好》,臺北:格林文化,2006年,頁20

註7 同註2,頁172。

註8 同註2,頁175。

註9 同註2,頁176。