英國衛報刊登過一篇有趣的文章:小說中的十大神職人員,作者Joanna Cannon是精神科醫生,也是一位愛書人,她的私人排行榜冠軍是《權力與榮耀》(格雷安‧葛林)中的酗酒的威士忌神父,第二名是《大法師》(威廉·布雷迪)裡執行驅魔的耶穌會修士卡拉斯,第三名是《坎特伯里故事集》(喬叟)裡一位無名修士,讓他流芳百世的事蹟是在撒旦屁眼裡看見數以百計跟他一樣偽善的修士。

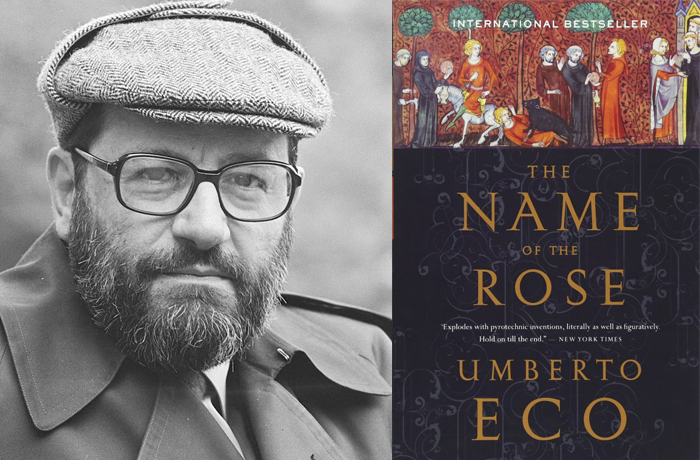

終於到了第四名。我知道他一定會出現,我只是以為排序至少會落在一、二名之間。總之,他是來自巴斯克維爾的聖方濟修士,威廉兄弟,或者這麼說,他是《玫瑰的名字》(安伯托·艾可)裡偵破修道院連續殺人事件那位修士。

我不記得自己是什麼時候讀到《玫瑰的名字》,但是,肯定是書籍出版之後好一陣子。基於某種原因,我對討論度熱烈的當紅作品心生警戒,多半遞延閱讀(如果還記得的話)。總之,我讀了,那幾乎是一見鐘情吧,精確一點來說,那是閱讀到第三十一頁時發生的一見鐘情,我記得(你相信也好,不相信也罷)當下便做出決定:我會喜愛這本書直到永遠。

請容我把出現在第三十一頁的文字抄錄如下:

威廉修士的外型在當時足以讓最不專注的路人也為之側目。他的個子比一般人要高,加上他很瘦,使他顯得更高。他的目光銳利,彷彿可以洞悉別人的內心,他的鼻樑細直微鉤,使得他往往有一種警覺的神情…他的下顎表現了堅定的意志…在他從事活動之時,他的精力旺盛,不知疲憊。但有時候,他就像隻蝲蛄一樣沒勁,遲鈍地向後游,我看著他在我房間的床板上一躺就是幾小時,懶洋洋地哼沒幾句話,臉上肌肉紋風不動。在這種時刻,他的眼睛會露出一種空洞、茫然的神情,我總會懷疑他是不是便成了一棵植物…我不否認在旅途中,他有時會在一片草地旁或森林的邊緣停下來,採集一些藥草(我相信都是同一種),然後專心地咀嚼。他將藥草放在身旁,在最緊張的時候便嚼它幾口。

--《玫瑰的名字》,安伯托‧艾可著,謝瑤玲譯,皇冠出版

這段文字是有族譜可以追溯的,它最早出現在1887年出版的《血字的研究》(柯南‧道爾),這部作品是福爾摩斯全集的創世紀,在阿富汗戰爭中受傷的約翰‧華生大夫回到倫敦,孤獨苦悶,只靠很少的退休俸過日子,因為醫學院同學的介紹,他認識了夏洛克‧福爾摩斯,兩人在貝克街221B分租一棟房子,過了幾周互不干涉,禮貌疏遠的日子。

但是,華生對福爾摩斯的好奇心日益強烈,這傢伙是誰?做什麼營生?早在他睡醒之前就離開住處,有時一整天待在實驗室或解剖室,有時在倫敦大街暗巷長途暴走,根據華生的觀察:

如果他工作的正起勁,那股精力真是什麼也攔不住;有時候又不一樣,他會接連幾天躺在起居間的沙發上,從早到晚也不見吭個聲,甚至連一動也不動。每次遇到這樣的狀況,我就會看見他眼裡有一種茫然空洞的神情,如果不是他平常生活節制有度,我真要懷疑他服用麻醉藥物成癮。

華生的觀察不僅止於生活習慣,還包括福爾摩斯的外貌:

他的神態與他的長相,足以吸引任何最漫不經心的目光。他身高超過六呎,因為體形極其瘦削,看起來就更顯高大。他的眼神銳利具穿透性,陷入萎靡狀態時除外;細長的鷹勾鼻讓他整個神情顯得特別機警、果斷。他的下顎方正而突出,也說明他是個有意志堅強的人。

安伯托‧艾可以接近一字不變的敘述,讓這位十四世紀的義大利的修士與十九世紀的倫敦名偵探遙相呼應,引無數讀者競歡呼,威廉修士來自巴斯克維爾(Baskervilles),典故出自福爾摩斯最著名的案件之一:《巴斯克維爾的獵犬》,這個案件的重要性除了案情本身的驚悚懸疑,除了那頭渾身螢光的奔馳巨犬,它同時也是福爾摩斯「死」後八年,透過華生的回憶與紀錄寫下的故事,讀者得以重溫一個名偵探與好醫生都還活著的美好年代。兩年後,福爾摩斯以《空屋奇案》死域歸來,終結十年大斷層(The Great Hiatus);如果誇張一點來說,或者也沒那麼誇張,《巴斯克維爾的獵犬》就是大斷層期間,讓讀者繼續忍受漫長等待的一線天光。

※關於虛構人物的公民權

艾可在《悠遊小說林》裡不只一次提到福爾摩斯,當然,都是在非常關鍵的時刻。

比如說,他提到虛構人物擁有文本外的真實人生何嘗容易!並不是每個虛構角色都有這樣的命運,他說唐吉軻德、包法利夫人就沒有,福爾摩斯、悉達多才有,他認為,當虛構人物開始在一部又一部的文本裡出現,形同在真實世界取得公民權,把自己從創造他們的故事中釋放出來。

多麼美妙的移民是吧?這些虛構人物的簽證由愛情噴發的讀者移民官親手拆掉高牆,親手簽發,但是,如果越界而來的不只是虛構人物,而是虛構故事,那又是什麼光景?艾可舉了好幾個例子,他說自己不敢保證漫步虛構森林是解決時代悲劇的靈丹,但的確有助了解生命的意義,艾可同時提醒,漫步虛構森林的結果可能賞心悅目,也可能惡夢一場,妖魔猖獗。什麼是賞心悅目的結局呢?「比如說去貝克街朝聖心儀的書中人物」。

艾可以這樣的方式對我展現他的福爾摩斯讀者身分;以《玫瑰的名字》的起手式對福爾摩斯的讀者展現他對名偵探的喜愛。他藉由威廉修士的出身、形貌、說話的方式、推理的過程,以明目張膽的方式對福爾摩斯擠左眼,對福爾摩斯的讀者眨右眼,這是讀者成為作者之後,對故事的致敬、示愛與遊戲。

是的,是敬是愛也是遊戲。艾可對讀者分不清楚敬/愛與遊戲的分界這件事顯然非常在意,他在不同的作品中一再觸及這個議題,我覺得這是自然,因為討論文學不可能不討論虛實界線。更讓我高興的是,艾可也說這是很自然的,「畢竟我們每一個人的思想中都帶了自己闡釋文學的『習慣觀點』,而且重複說明(在不妨礙讀者的前提下)是有助於強調這些觀點的。」

讀者協助虛構人物取得異界公民權之後,可以邀功嗎?讀者可以對文本愛到什麼程度?可以使用到什麼程度?可以詮釋到什麼程度?我在艾可的《玫瑰的名字》,以及其他討論小說的作品中,反覆看見這些問題。

※讀者有權連連看,作者無力畫XX?

艾可在《詮釋與過度詮釋》提到一位弗萊斯納先生的著作《玫瑰之別名:對文學中植物形象的考察—從莎士比亞到艾可》。弗萊斯納推斷艾可的玫瑰來自福爾摩斯全集中的一個短篇《海軍協定》,而《海軍協定》中的玫瑰則可上溯至柯林斯《月光石》。且讓我以文字勾勒這串關係樹狀圖:

《月光石》號稱首部英文偵探小說,書中的卡夫警探熱愛玫瑰→福爾摩斯在《海軍協定》一案中望著窗外的玫瑰發出對宗教與人生的思考→弗萊斯納在《玫瑰之名》中「看見」威廉修士突然彎身觀察一棵小植物,認出這是杞木,宣稱其皮可入藥→這一幕讓弗萊斯納想起《海軍協定》中的福爾摩斯與紅玫瑰的接觸→賓果!艾可的玫瑰源自《海軍協定》。

艾可知道卡夫熱愛玫瑰,也確信自己讀過全本福爾摩斯,卻必須承認忘了《海軍協定》的內容,他認為他的聲辯毫無作用,因為「我的小說中的確可以發現與柯南‧道爾小說那麼多明顯的聯繫,因而我的小說文本完全可以支持弗萊斯納的論點。」儘管如此,他還是認為弗萊斯納對《玫瑰的名字》的詮釋有些過度。比如說,弗萊斯納並沒有把威廉修士的話引用完畢,威廉在「其皮可入藥」之後追加一句「可以治痔瘡」,而且,弗萊斯納並沒有解釋杞木與玫瑰的連結,難道只因為它們都是植物?(我個人也很想知道痔瘡與人生的連結)

艾可對讀者的語義聯想提出質疑,同時也問,作者如何否定這分聯想,甚至這分自由?閱讀《傅柯擺》的讀者是否有權質問艾可,書中提及某年某月某日巴黎發生火災,市政單位查無紀錄?閱讀《傅柯擺》的讀者是否有權認定書名與米歇爾‧傅柯必有關係?我突然想起丘逢甲的離台詩:宰相有權能割地,孤臣無力可回天。弗萊斯納與艾可都無法阻止我的聯想:讀者有權連連看,作者無力畫XX。

但是,真的是這樣嗎?

艾可在《艾可談文學》裡提到超文本的操弄,提到網路群寫,優游敘事天地,甚至可以無限制改寫故事結局,改寫那些「宰制人類心靈數千年之久的文本」,這樣很差勁嗎?艾可這麼問,同時提出回應:怎麼會,文學自始至終不就在幹這種事?但是,艾可正色的回答更讓我喜歡,他說,如果認為藉著超文本的操弄,可以擺脫別人設定好的順序關聯,不陷入作者與讀者一刀切的對立,那就有點可笑了。改變舊有故事,創造新故事可以作為一種令人愉悅的創意遊戲,但是,遊戲不能取代文學真正的教育功能,所謂教育功能並不侷限於道德倫理或審美觀念。

啊,說得真好。我們閱讀,接受梁祝非死不可,接受凱撒必須去死,他們明明可以不必,他們明明有機會逆轉死局,但他們使盡渾身解數往死裡走…所以艾可才說命運在此毫不留情的取代上帝,我們閱讀,因為我們需要故事中蘊藏的「嚴厲的壓服性的教訓」,不管你願不願意,有些事情就是會發生,就是無法逆轉,正如人就是朝死而生,「讀者不得不接受這分挫折,領受命運令人顫動之處。」

我為艾可的說法顫動。

且讓我以玫瑰作結,福爾摩斯的玫瑰。《海軍協定》的案情跟萬曆十五年一樣,並無大事可記,實為平平淡淡的一案,但是,誰要看大事?

婚後的華生一日接到少年時代好友來信求援,他帶著信直奔貝克街221B。福爾摩斯正在做實驗,見到久違的老友,他怎麼招呼呢?他說「啊你來的正是時候」,然後要華生一起看試紙顏色變化,哇啦哇啦大喊「果然不出我所料!」他的反應就跟華生未婚前的每一天沒啥不同。接著,他跟華生說「菸絲在波斯拖鞋裡」,說完寫了封電報,交給跑腿小弟,一屁股在華生對面的椅子坐下,「曲起雙膝,雙手緊抱著瘦長的小腿。」

貝克街221的時間彷彿停在過去。是的,福爾摩斯的菸絲總放在波斯拖鞋裡,他站坐都充滿戲劇性,經常是要盤腿抱腳的。

他二人到了案主家,福爾摩斯仔細詢問,不放過任何細節,他跟案主確認案發時鐘敲了三下,正好九點三刻。福爾摩斯說這線索非常重要,他一邊說一邊把它寫在「襯衫袖口」上。華生真是福爾摩斯的包斯威爾,他紀錄案情忠實詳盡,更重要的是,他紀錄了福爾摩斯行為舉止小動作:菸絲幹嘛放在拖鞋裡?幾個數字就不能隨便要張紙頭抄寫,非要在袖口?我沒有要尋求解答,我不要解答,這只是一個姿態,就跟福爾摩斯的行為舉止小動作一樣。

至於玫瑰,當時,又瘦又高的福爾摩斯斜靠著百葉窗,探手扶起窗外的一枝玫瑰,他說「天下事沒有比宗教更需要演繹法的了…我們對上帝仁慈的最高信仰,就是寄托於鮮花之中。」沒有人知道福爾摩斯為什麼天外飛來一朵玫瑰,華生也不懂這是哪招,這傢伙根本對自然界或上帝沒有什麼特別愛好。同樣的,我沒有要尋求解答,我不要解答,這只是一個姿態,沒有這些細微的、帶著表演況味的姿態,就無法建立福爾摩斯「嚴厲的壓服性」。

- 大斷層(The Great Hiatus),1893年,福爾摩斯在《最後一案》中留下給華生的遺書,墜亡雷陣巴赫瀑布;1903年,福爾摩斯以《空屋奇案》二次降臨,嚇暈了華生,樂暈了讀者。1893-1903,讀者與名偵探十年生死兩茫茫,這段期間就是歷史上著名的「大斷層」。

- 《玫瑰的名字》,我喜歡皇冠謝瑤玲譯本,只有一個地方我無法接受:威廉修士來自巴斯克維爾(Baskervilles),這個版本將Baskervilles譯為巴斯維爾。喔不,一定只能是巴‧斯‧克‧維‧爾。王宇根將《詮釋與過度詮釋》譯為中文,真是太令人開心了,所以,他將開膛手傑克(Jack the Ripper)譯為「分裂者傑克」,我眼睛連眨也不眨一下;所以當他誤以為卡夫(Cuff)是《月光石》的作者(其實是文本中的警探),我眼睛大概只眨了一下;但是,當他把Holmes譯為霍爾姆斯,我就整個翻白眼了,喔不,一定只能是福‧爾‧摩‧斯。關於圍繞著福爾摩斯的翻譯問題,那是另一個故事了。