文/鄭仲珈

圖/鄭仲珈、內文附圖來自《簡愛,狐狸與我》英文版本內頁1。

由夏蟬的鳴叫開始,鏡頭裡暖黃的陽光灑落在少女閉上雙眼的臉龐。纖細的睫毛、汗水浸溼的髮梢與午休時間的校舍走廊,一切都是十七歲的模樣。她反覆說著:

「我看不到。」

「欸,我真的看不到。」

「我⋯⋯還是什麼都看不到啊⋯⋯」

「我看不到,我看不到,我看不到啦!」

這是電影《藍色大門》的開場,一部始於「看不到」的年少日記。氣泡般輕盈的話語,漂浮在午後的光線裡,那年夏天少年與少女們探索愛的過程,從這些字句之間慢慢浮現。

童年,你會想到的首先是什麼呢?稿紙上寫著的未來、五顏六色的遊戲場、吵過的假、去過的地方,以及看見的每一張臉。我總會想起《藍色大門》裡飛揚的制服衣袖、一個又一個的煩惱、睡不著覺的晚上、下過雨的操場,泥土混著青草的氣味。

聯合國《兒童權利公約》在第一條裡指出:「為本公約之目的,兒童係指未滿十八歲之人,但其所適用之法律規定未滿十八歲為成年者,不在此限。」也就是說對於人類最大公約數的認知而言,0 到18歲正是所謂的兒童。但在以兒童為主要服務對象的設施、用品與媒體中,除了文宣品上笑容燦爛的小朋友、稚氣的文字與五顏六色的裝飾外,我們似乎很少看見其他對於兒童形象的側寫。

過渡期

12-18 歲之間是什麼樣子?

這段期間,首先從國民小學畢業,進入到國民中學。這是一個不算小的新任務,會有人經常對你說:「這部分在小學時期你就應該學會了!」你漸漸發現到身體背著你,在睡覺的時候長成了一個令人感到陌生的狀態。三年後的第一次升學考試將我們帶入了高等教育的前沿。接著,又過了三年,迎來人生第二次的「打怪」。然後,他們說:「你已經成年了,必須得為自己負責」。

你感到悵然若失,這一切沒什麼值得恭喜的。很快,就背上了公事包,然後坐上搖搖晃晃的公車,和一群失去顏色的打卡紙,一起被放進成人秩序裡,分層排列、歸納建檔。

但在「兒童」的時期裡,應該存在著一種過渡期。和處於成長階段的身體不太熟悉、每一次經歷的手足無措、不太知道自己應該成為什麼樣的大人⋯⋯還有其他數不盡的煩惱,但這些都是「度過」的必經,《狐狸、簡愛與我》便是拾起這些「度過」的書。

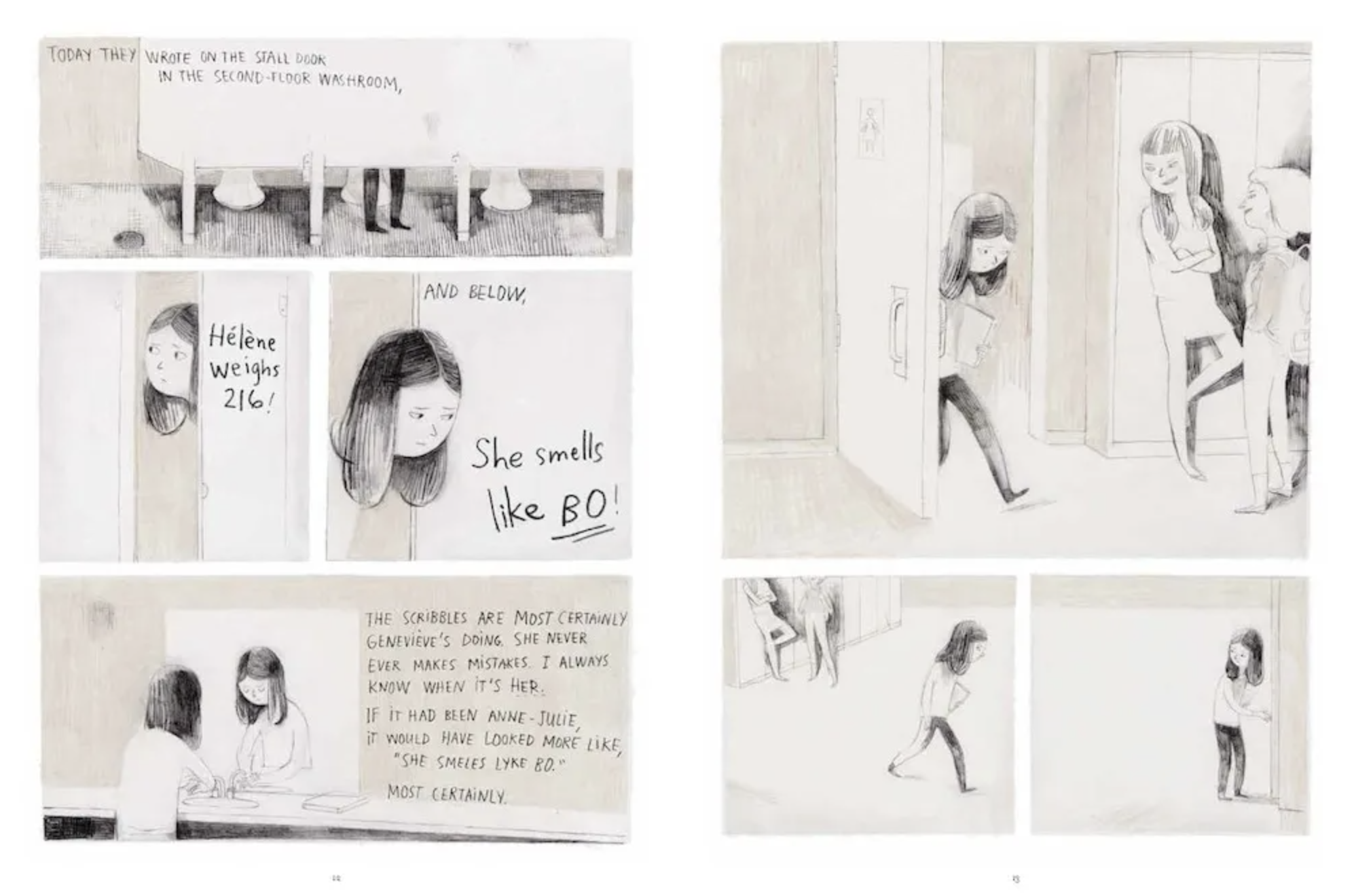

《狐狸、簡愛與我》中透過小主角伊蓮(Helene)的煩惱,小心翼翼地拾起一件又一件的女孩心事,令人恐懼的小團體、不自信的時刻、渴望與人連結、因流言而產生裂縫的心。但在這些孤單的時刻,總有一本書陪著她一起度過這一切的不安,那即是書名所揭示的經典文學作品——《簡愛》2。閱讀《狐狸、簡愛與我》這本書的時刻,便會意識到這是一本如同「野外求生指南」的存在(或者,應該說是一本「過渡期求生指南」),《簡愛》是求生指南的第一法則——擁有一本好書相伴,其二是音樂,三則是每個人獨特的想像世界。

總是垂著頭看向地面的伊蓮,其實比她自己所想得要更溫柔且堅毅,她有著如荒草蔓延般充滿生機的想像力與豐沛的感性。在《狐狸、簡愛與我》一書中,大多數的場景都是黑白色調的鉛筆稿,但在伊蓮能夠產生情感連結時便能點亮自己的世界,像是狐狸、城市裡的枝枒以及在自己成長中慢慢茁壯的小東西。而接下來這本「求生指南」便迎來了第四個守則——能夠產生共鳴的同儕關係。在情節上,當伊蓮開始產生自己的「度過」後才遇上夥伴的設計,讓小小的兒少主角展現出生命的韌性,以及兒童的主體性。

守則五:不必完美的成年人

媽媽臉紅了。

她自己每次量體重時,也會像麥片盒上的廣告圖案那樣尖叫,

由其在夏天快到的時候;

或是,就跟《ELLE》時尚雜誌上說的一樣,

比基尼季節來了。

我想起了十五歲,當時的我對於周遭兢兢業業地生活著的成年人,感到害怕極了,生怕不完美的自己活像是黏在鞋底的口香糖,總有一天將遭人唾棄。但後來的生活裡,偶爾也會看見一些「不那麼像樣」的大人,每當那時我就會感到很安心,就像是有人站在自己的身邊說著:「別擔心!總有辦法的。」那樣的熟悉感總會讓人會心一笑。

嘿!成為一個大人,是不需要事事完美的。

「孤獨,是不需要經過翻譯就能被所有人理解的語言。」

在繁體中文的封面上,印上了這段醒目的口白。這裡頭被作者拾起的憂愁,也許正是在過渡期之間的兒少所共同擁有的語言。當孩子進入青少年時期,在成人與兒童的邊界之間,內心經歷著深層的孤立與否定。孤單、自我厭惡,與渴望被理解的心情,無法被社會以「未完待續」的方式歸檔,因此成為了一種靜默而持續的失落。在成人秩序中被隱形的痛苦,在《狐狸、簡愛與我》中卻以細緻而個人的方式展現。這本書也許能在某個角落裡,成為某個小朋友的夥伴,如同另一個《簡愛》般的存在。當大人們談論著「未來」時,兒少所身處的「此刻」,也需要留存一個屬於自己的容身之地,在這裡,他們不必急著成為誰,只需要好好地呼吸,並且理解到:「慢慢來也可以」。

另一方面,除了青少年時期這些「過渡」的消匿,還有一些更不見容於社會的面向存在著,如同接下來要談及的——「兒少犯罪議題」。

律法也無法觸及的地方

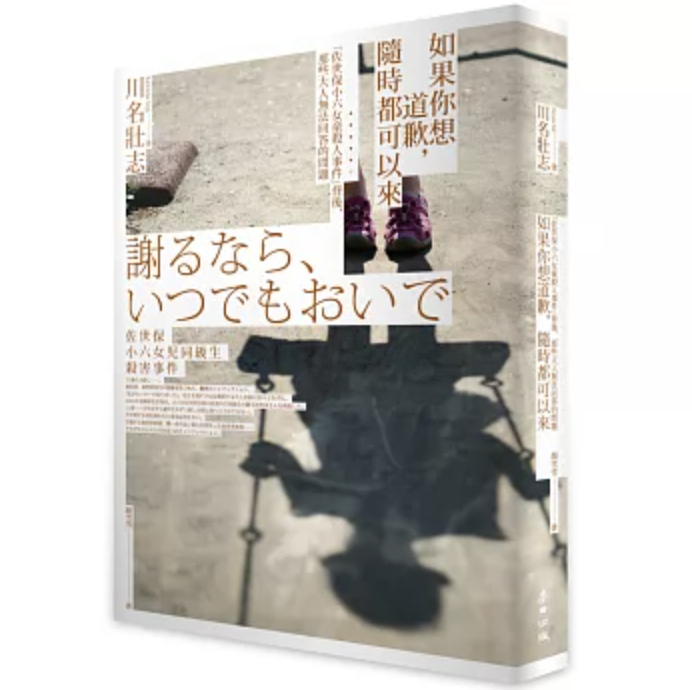

二○○四年六月一日,日本長崎佐世保市的郊區,

全校只有一百八十七名學生的大久保小學,

六年級的御手洗怜美在午休過後一直沒有回到教室……

2004 年 6 月,日本長崎佐世保市僻靜的郊區內,發生一起小六女童殺人事件,加害與被害者同是小學六年級的年紀——11 歲。受法律所保護的範疇底下,11歲這樣的年紀是不適用於少年法的,整起事件在庭審上不存在「加害」與「被害」,因為兩者都是需要被保護的兒童,在兒少犯罪中,律法存在的目的並不是懲戒,而是於未來的——更生與教化。

二十幾個年頭過去,當時,身為遺族同事以及媒體人的川名壯志先生所寫下的回憶錄,在繁體中文的語境下出版。書中主要分為兩部分,上部描述案件的發生、輿論至審判;下部則是回顧,以不同的角度敘寫,與談人包含受害者的父親、加害者的父親以及受害者的二哥,以上三人。這本書的出現別具意義,當轟動社會的兒少案件審判落幕,這並不意味著真正意義上的結束,對於遺族以及加害方的家屬而言,這是一個漫長且艱辛的過程,並且伴隨著他們的一生。

想像上,兒童經常被認為是純潔、無害的存在,因此當兒童成為重大犯罪的加害者時,成人反而陷入無所適從的境地。兒童法著重於「保護」兒童,卻似乎過於輕巧的看待兒童間加害與受害問題的現實,於是,在制度眼中,加害與受害者被一併歸為「被害的兒童」。在《如果你想道歉,隨時都可以來》一書中揭露的即是,被害遺族間經常存在著無法排解的愁緒,當罪行與痛苦被消音於無聲之中,那些失去至親的巨大悲傷,也彷彿變得無足輕重。這件事背後代表的意涵也不僅止於苦難,其中,也有著成人世界閉口不談的兩難存在。

兒童是否從成人的世界中消失了呢?

例如,位處於僻靜地的兒童自立支援設施油然而生的疏離,從某種意義上比起修復,更像是將無法處理的存在,推向社會視野之外;在庭審中保護兒童的立場,使得案件內的兒童皆處於某種失聲的狀態,無法在場的被害者、沒能被接住的加害方以及被事件所淹沒的手足。這是沒有任何孩子能夠真正被理解的悲劇,永遠上鎖的幽閉巢箱,沒有雛鳥能夠發出聲響。

回到學校,我原本以為「會有人跟我聊這件事」,像是校長或班導師等等,但沒有人提起。我記得我有些失望,心想「啊,大家都不聽我說」。學校也有心理輔導人員,但從來沒有人問過我關於案件的事。大人大概是想,「提這件事,顯得很不識相」。

我知道怜美的同班同學有臨床心理師照顧,但不知為何我卻沒有,我猜他們是在靜觀其變。但我裝出一副平靜的樣子,不代表我就不會瘋掉,只是沒有場合讓我表現出來罷了。

段落節錄自書中〈沒有尖叫的地方〉,為御手洗家的次子回憶案件發生之後,所面臨的情感困境。時至今日,怜美的二哥仍在持續為了被害手足的權益奔走。3也許,真正斷裂的不只是法律與犯罪之間,而是社會對於「兒童也是完整存在的人」這件事的徹底逃避。

摸索的大人們與孩子們

摸索的大人們——這是在《如果你想道歉,隨時都可以來》的其中一段小標題,我想並不只有大人們,孩子們也是的。在電影《藍色大門》的尾聲,少女孟克柔念著一段獨白:

小士,看著你的花襯衫飄遠,我在想,一年後、三年後、五年後,我們會變成什麼樣子呢?由於你善良、開朗又自在,你應該會更帥吧?於是,我似乎看到多年以後,你站在一扇藍色的大門前,下午三點的陽光,你仍有幾顆青春痘,你笑著,我跑向你,問你好不好?你點點頭。三年、五年以後,甚至更久更久以後,我們會變成什麼樣的大人呢?是體育老師還是我媽?雖然我閉著眼睛,也看不見自己,但是我卻可以看見你。

看著這段話,總會想起少年騎著單車,看起來自在快樂的樣子,這是少女眼中所看見的少年。你眼中所看見的「兒童」呢?此時此刻的他們會是什麼模樣?

我們常以為孩子的故事等到長大後就會自然說清楚,但不是每個孩子都等得到那一天出現。當世界不再只談他們「將來會是什麼樣的大人」,也願意停下腳步,看著他們現在正走在什麼樣的道路上,如果能深刻理解到各自所處的境地,也許,我們都不再需要孤軍奮戰。

|編輯悄悄話|

為四月命名時選擇了「大人們與小孩們」這樣的名稱,在看到各式各樣的兒童月內容後,腦袋裡噗嚕噗嚕地冒出:「咦!那麼其他的兒童去哪裡了呢?」這樣的念頭。挑選內容的過程,檢視著最近閱讀的書籍,意外留意到《如果你想道歉,隨時都可以來》以及《簡愛,狐狸與我》這兩本書,分別在不同年度的同一月份同一日期出版,發現到這點後,隨即想起了漫畫《×××HOLiC》裡侑子小姐經常說的:「這個世上沒有什麼偶然。有的⋯只是必然!」這樣的話。總之,真的是非常胡來的挑選過程!

以電影《藍色大門》序章的「我看不見」,到尾聲的「雖然我閉著眼睛,也看不見自己,但是我卻可以看見你。」作為四月的開頭與結尾,為的是由起初的「看不見」,到後來她可以看到他人的美好這點,想延伸至:「在看見他人之後,這些兒少能不能也看見自己的可愛呢?」有這樣的心情存在,另外,在看這部電影的時候,總是很期待這段結尾的獨白,是非常美的模樣。

希望所有曾是小朋友的成人們能夠更有想像,想像我們所面對的每一雙眼睛、他們的處境、所擁有的念頭、渴望張開的手心,願所有的孩子都能平安健康地長大,像是蒲公英的種子,能夠乘著風,找到能夠生根落地的土地,成長茁壯。

「願你們的每一天健康快樂 🎂 」下個月再見!

備註

1 圖片來源: https://thispicturebooklife.com/picture-books-for-the-older-set-jane-the-fox-me/

2《簡愛》一書的大意,講述一位從小成為孤兒的英國女子——簡愛,在各種磨難中不斷追求自由與尊嚴,堅持自我,最終獲得幸福的故事。

3 摘錄自《每日新聞》題名〈佐世保・小6同級生殺害,被害者の兄が支援拡充訴え,国会議員らに。〉2014年05月14日之報導。2004 年 6 月,在長崎縣佐世保市發生了小學六年級學生御手洗怜美(當時 12 歲)被同班同學殺害的事件。在這起事件中,受害女童的次兄(時齡 34 歲)於 14 日在位於東京都千代田區的眾議院第一議員會館發表了演講,呼籲擴大對犯罪被害者兄弟姊妹的支援。儘管從2014年左右開始,他便持續分享自身經歷,但這是他首次在國會議員及官僚面前進行演講。https://mainichi.jp/articles/20240514/k00/00m/040/263000c

參考資料

1. 川名壯志,《如果你想道歉,隨時都可以來──「佐世保小六女童殺人事件」背後,那些大人無法回答的問題》(謝るなら、いつでもおいで - 佐世保小六女児同級生殺害事件),顏雪雪 譯,麥田,2025年03月29日。

2. 芬妮・布莉特(Fanny Britt) 文、伊莎貝爾・阿瑟諾(Isabelle Arsenault)圖,《簡愛,狐狸與我》(Jane,the Fox & me),黃筱茵 譯,字畝文化,2017年03月29日。

3. 易志言,電影《藍色大門》,吉光電影公司,2002年9月27日。

4. 張鎮宏,〈少年凶惡犯該不該用重刑?日本愛的法律、韓國刑責年齡、美國「超級掠奪者」的難題〉,《報導者》(The Reporter),2024年01月07日。

https://www.twreporter.org/a/juvenile-delinquency-japan-korea-usa-superpredators

5. 謝如媛,〈日本における非行少年の社会内処遇〉,《2012年度公益財団法人交流協会フェローシップ事業成果報告書》,公益財団法人,2012年。

責任編輯:葉千瑀、李品逸、鄭仲珈