文/周燕雯

圖/取自網路、翻拍自繪本

「它們(地方)都是人類創造的有意義空間。他們都是人以某種方式而依附其中的空間。這是最直接且常見的地方定義——有意義的區位。」(Creswell,頁16)

「地圖基地」由此進

打開《愛畫地圖的男孩》這本繪本,首先映入眼簾的是前蝴蝶頁的一幅地圖,一幅顯示著洋、平地、樹林、湖泊與溪河的手繪地圖。地圖是誰畫的呢?翻到下一頁,看到有一位小男孩走上位於大樹上的「地圖基地」,地圖應該是由他所畫的。這個「地圖基地」位於高處,可想而知男孩能看見更遠、更廣的空間,難怪可以把不同的空間清楚地標示出來。

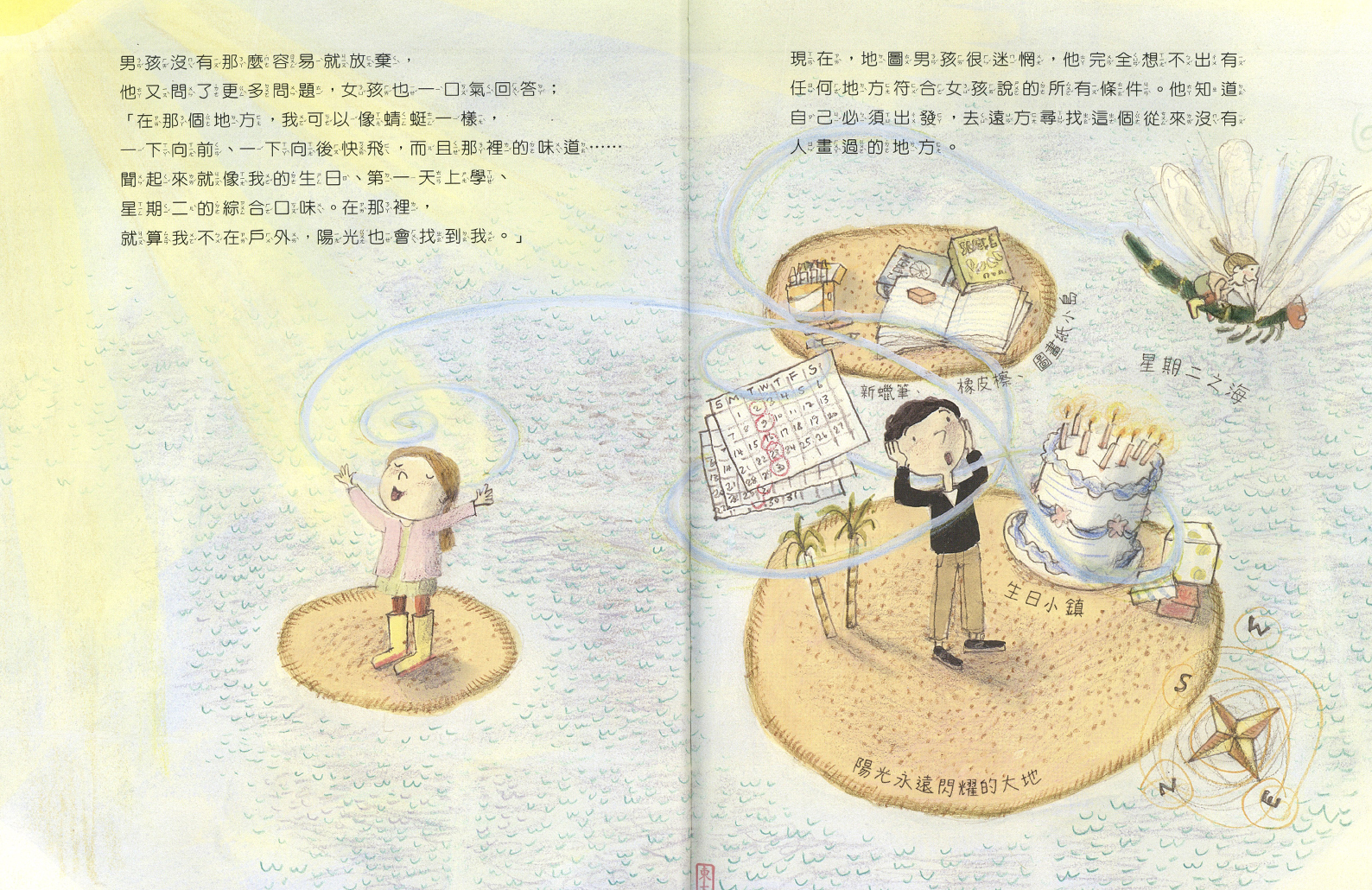

《愛畫地圖的男孩》這個故事並不複雜,主要講述一個小女孩請這位地圖男孩幫忙,繪畫一張地圖。地圖男孩曾經畫過許多各式各樣的地圖,無論地方是大的、小的,在地圖男孩手中,都能化成縱橫交錯的線條,那是一個國家的邊界、一個城市的輪廓。只是沒想到,繪製地圖的經驗如此豐富的他,竟被眼前這個女孩所難倒(圖一)。

▲ 圖一

「那裡很溫暖,感覺就像腳趾鑽進沙子裡……」

「……那裡的味道……聞起來就像我的生日……」

「在那個地方,我可以像蜻蜓一樣,一下向前、一下向後快飛……」

剛開始,男孩很用心地把女孩的想法寫下來,並且把自己能夠想像到最溫暖的地方畫出來,可是,那不是女孩想要的。女孩給出一個又一個如謎語般的指示,男孩卻一次又一次落入更大的迷霧之中。筆者感到有趣的一點是,每當女孩形容著那個地方的時候,她幾乎都是閉上眼睛的,徬彿她口中所叨念著的,此刻正存在於她的腦海之中,而她正在重新感受那個地方帶給她的種種美好。

▲ 圖二

男孩還是沒辦法畫出這張獨特的地圖,這個時候,女孩提出:「我們應該出去找靈感。」女孩向他伸出了手,男孩凝視女孩的手,這時畫面(圖二)呈現了一種「任意時刻」。男孩從來都是獨來獨往的,在他的「地圖基地」,椅子只有一張,掛鉤只有一個,他都是自己一個人探索地方,自己一個人繪畫地圖。也許,這是第一次,有人向他伸出手,邀請他同行,這一刻,男孩的心裡想必感受到的是一種前所未有、美妙而複雜的情緒,使他只能靜靜地注視著這一隻來自女孩的手。

記憶、想像與認同的所在之處

女孩帶領著男孩前往圖書館,他們坐在一個晨光灑落的窗邊,身體被日光曬得暖烘烘。隨著陣陣麵包的香氣,他們進入烘焙店,大口吃下點心。接著,他們跳上公園裡的盪鞦韆,像蜻蜓一般,向前飛又向後飛。有別於站在大樹上的「地圖基地」,小男孩第一次以不同的方式觀看一個空間。不再是從高處鳥瞰,而是走進環境中,真正地身歷其境,用感官去體會一個空間。這才讓空間,成為了一個有記憶的地方。他真正了解到,女孩口中的溫暖,到底是怎樣的一回事,而不再只是存在於自己的想像之中。

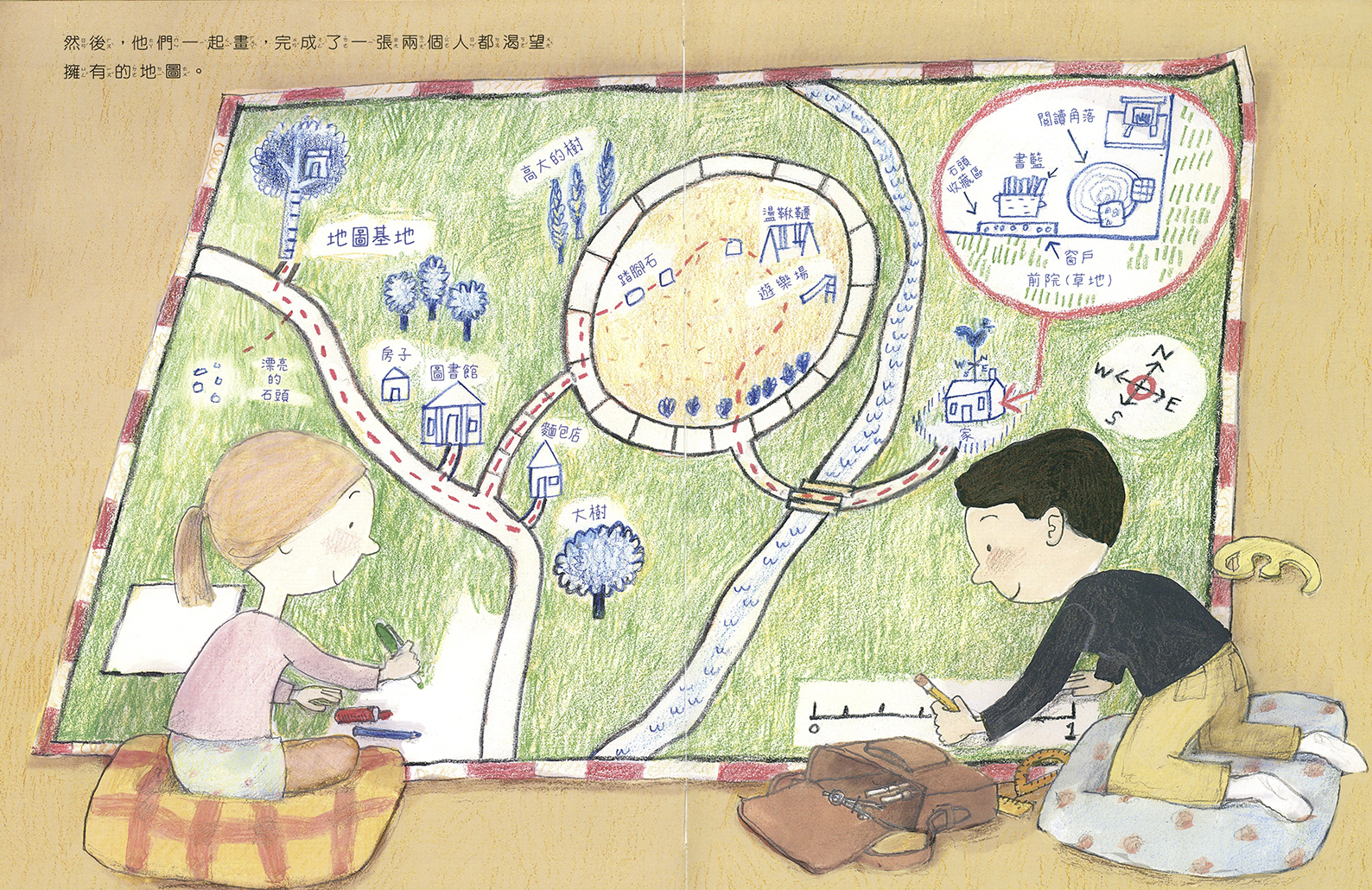

▲ 圖三

最後,女孩帶男孩進入一間小房子,把一路上拿到的東西純熟地放置在相應的位置。男孩發現,他們要繪畫的並不是一張普通的地圖,而是一張帶有記憶、想像和認同的地圖。這張地圖所畫的是一個叫「家」的社區(圖三)。當讀者能夠與男孩產生共感,相信也不難發現繪者放在後蝴蝶頁的一個回應這主題的小小心思。

地圖是一張以符號說明景觀的圖形,然而,無論繪製手法有多精密,一個地方沒有與人們產生連結,沒有人對其產生情感上的依附,那都只是一個空有其表的外殼,是一個偽城市。

《愛畫地圖的男孩》

作者:卡莉.艾倫

繪者:G.布萊恩.卡拉斯

譯者:海狗房東

出版社:小麥田(2024)

Creswell(2016)主張「地方」是一種幫助我們觀看世界、認識世界與理解世界的方式。(頁21)換句話說,就是我們可以從「地方」中看到意義。《我的城市》正好帶領我們進入城市這個地方,透過一個小男孩的視角,察看城市中的人與物,嘗試從不一樣的角度去認識,與自己同在一個城市的種種。

以一顆純粹的心看世界

▲ 圖四

▲ 圖五

小男孩要為媽媽寄出一封信,所以他踏進了這個城市。翻開第一個跨頁(圖四),讀者就像站在路的另一端觀看男孩似的,在這一路上,盡是日常生活中最顯而易見之物,雜貨店、洗衣店、騎自行車的人、紅綠燈、汽車廢氣……然而,在第二個跨頁(圖五),作/繪者卻把畫面聚焦在洗衣店裡頭,運轉著的洗衣機中的彩色衣服。第一個跨頁採用第三者的視角,去觀看小男孩在做什麼,洗衣機中的彩色衣服幾乎淹沒在汽車的後面,並不顯眼。翻到第二個跨頁,視角轉化為小男孩的,他的目光完完全全被彩色衣服吸引,在他的眼中,洗衣機像極了一個巨大的萬花筒。也許,用一顆如孩子般純粹的心去觀看身邊的東西,才能在千篇一律的機械式生活中,看見其實一直存在的色彩。

離開洗衣店,小男孩站在交通燈路口,等著過馬路。在這個路口,大部分的成人都忙著「觀看」,不是低頭在瀏覽手機,就是看平板,不是在盯著手上的錶,就是睇著手中的印刷品。到底是什麼力量,讓這群成人在這短短幾十秒等待過馬路的時間裡,不願意讓手上的東西離開視線一秒鐘?小男孩比其他成人把頭放得更低,不過他所觀看的是地上的水凼,水凼本身不是被觀看的內容,從水凼反映出來的影像才是小男孩觀看的重點,那是躲在烏雲後的藍天、展翅飛翔的小鳥、帶有秋意的樹木,還有的是,那個站在小男孩旁邊的小姐的笑容。如果,生命中真的有一些東西是人們不應該錯過的話,那會是什麼東西?而那些東西,是不是佔據人們最多的視線?

▲ 圖六

接下來,小男孩經過美術館,美術館正在展出一個現代藝術的展覽,排隊想要進去的人多不勝數。小男孩繞到旁邊的小路,在小路的牆上,貼著美術館藝術展覽的海報。他在這小路遇上一位為大家處理髒東西的清潔工,清潔工正在處理被堆積在一旁的廢棄物,剛好的是,這些被堆積的廢棄物,看起來像極了展覽海報中的所呈現的藝術品(圖六)。從小男孩的表情可以看到,他覺得眼前的這些東西很有趣,在他的眼中,似乎沒有廢棄物。這讓人不禁思想到,一件物品的價值是如何被創造出來的?那些所謂「沒用的」、「破損的」、「陳舊的」,是如何被定義出來的?

我們都是城市的一部分

接下來,小男孩繼續在路途上,帶讀者發現那些在城市中常被人們忽略掉的部分,像是悄悄飄落的黃葉、走過水凼的老人、人們背後那個又大又紅的夕陽……小男孩最終在月亮掛在天上的時候,走到郵筒,那是一個在他家旁邊的郵筒,然後,把信寄出去。除了第一頁,整本繪本幾乎都是以跨頁呈現,這種手法像是把城市切割成一塊一塊的空間,這些被遺忘的,原本就屬於城市一部分的人與物,被困在這個一個又一個的框框中,與城市的其他人與物隔絕。然而,被空間所切割的城市,其實一點都不完整。

▲ 圖七

談到被忽略的部分,繪者在其中一個跨頁中(圖七),透過小男孩清澈的雙眸,提醒著讀者,人們最常忽略的部分,其實是自己。小男孩純真的笑容,是繪者對讀者親切又溫暖的問候:「生活在這個城市,你過得快樂嗎?」

人們觀看的多半是外在的東西,但不要忘記,自身是觀看的主體。在認識外在種種的同時,同時也在建立與他者之間的連結。「我(廖倍恩)感受到人不可以只是自己一個人生存——城市裡的人都是連結的。」我們共同被這個城市所創造,同時亦共同創造這個城市,每個人確是彼此連結的。

《我的城市》

作∕繪者:廖倍恩

出版社:拾光(2020)

|編輯悄悄話|

2025年首月的主題是「你是城市的一部分」,對於自己生活的城市,我們能否意識到這個城市不只是地表上的一個座標,也不僅是我們想像的地方的具體化呈現,更多的是,城市的本質,也是我們在當下的存有。「沒有先於人類的『地方』,但是一旦人類存在了,地方也就存在。」(Creswell,頁56) 城市因為我們而存在,我們正是城市的一部分。

引用書目

Creswell,《地方︰記憶、想像與認同》(Place: a short introduction),徐苔玲,王志弘 譯,群學,2016年。

范德林登,《一本書讀透圖畫書》,陳維,袁陽 譯,世界圖書,2018年。

莊世瑩,〈2024台北國際書展》閱讀無字繪本像哼唱沒有歌詞的樂曲一般恣意:廖倍恩「我的三部曲」〉,《Openbook閱讀誌》,https://www.openbook.org.tw/article/p-68819,2025年1月14日讀取。

責任編輯:鄭仲珈、何宏文