專欄作家 藍劍虹

我們知道人自我標示為會說話的動物。可是,會有人質疑:難道其他動物(比如猩猩、海豚和蜜蜂等)不是也會有溝通的行為,他們就不算是會說話嗎?只有人類會說話,這種論點難道不是一種人類中心的偏見嗎?

確實,許多動物有訊息傳遞的行為,不過那不是語言,不是人類所言的語言。關於動物會不會言說的問題,非常值得用來討論動物的「語言」和人類語言的本質性差異,也可以從中認識到我們所說的語言的獨特性何在。

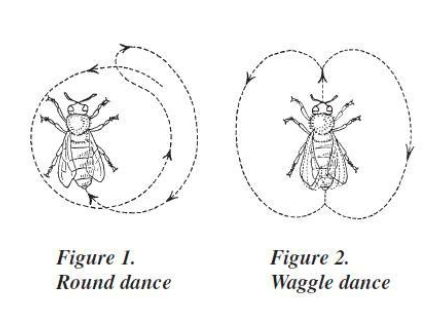

一個非常著名的動物會說話的案例研究是蜜蜂。那是1973年諾貝爾生理醫學獎得主奧地利動物學家弗里希(Karl von Frisch)1的研究。該研究指出,工蜂在發現蜜源之後,會回到蜂巢以「舞蹈」的形式告知其他蜜蜂蜜源的位置。「工蜂會跳兩種不同的舞蹈,一種是從右到左然後從左到右不斷地橫向轉圈圈。另一種是伴隨著腹部的不斷搖擺,類似於”8”的形象模仿:蜜蜂先直行,然後向左轉一個完整的圓弧,接下來再直行,再開始向右轉一個完整的圓弧,這樣一直進行。舞蹈之後,一隻或幾隻蜜蜂離開蜂巢直奔第一隻蜜蜂發現蜜源的地方,飽餐一頓,然後返回蜂巢重複同樣的舞蹈,這又引發另一些蜜蜂離巢。經過這樣幾個來回,最終成百上千的蜜蜂紛紛湧向那隻工蜂發現蜜源的地方。圓圈舞和8字舞因此看起來像是將發現通知了整個蜂群的真正訊息。」

圖1 The Round dance and Waggle dance, as described by Karl Von Frisch, 19762

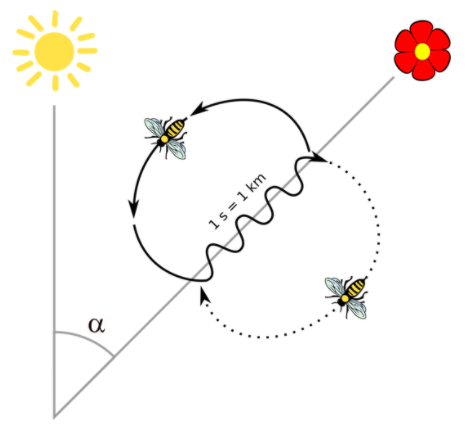

圖2花朵的方向與太陽方向的夾角,等於搖臀直線與地心引力的夾角(α角)3

許多人將此作為動物會說話的證據。可是,當代語言學家本維尼斯特(E. Benveniste)不表贊同。他指出數點蜜蜂信息傳遞與人類語言的差異。第一,蜜蜂的舞蹈並不會獲得其他蜜蜂的回應,換言之,沒有對話行為,「而對話正是人類語言的條件」。第二,「蜜蜂不會根據一條訊息來建構另一條訊息。接收到工蜂的舞蹈的提示之後,每一隻蜜蜂都離巢去指示的地點飽餐一頓,然後回來重新製作信息,但是不是根據他所接收到的第一條訊息,而是根據他剛剛觀察到的事實。」換言之,每一隻蜜蜂都需要飛到蜜源所在地,他才能在回來之後,以舞蹈的動作傳出訊息。這跟人類語言非常不同,我們無須進行此一「求證」行為或是親身經歷就能將收到的訊息再行傳遞出去。

這就是為什麼說蜜蜂不會說謊的原因。本維尼斯特也在此指出這是蜜蜂的訊息交流行為和語言的重大區分:「語言的特徵就是創造能夠在時間和空間中無限傳遞的經驗事實的替代品,這正是我們的象徵機制的特性,是語言的傳統基石。」最後一點區別是,「蜜蜂的訊息無法進行解析」,換言之,無法分解成不同的陳述項。然而人類語言,「每一個陳述項都可以歸併為一些基本的要素,它們可以按照既定的規則進行自由組合[…]這就是一切人類的語言的多樣性的由來。」依據以上的考察比對,本維尼斯特論斷,蜜蜂的交流行為,其舞蹈,「並不是語言,而是一種信號的編碼。」4

人類的語言不僅是經驗事實的替代品,而且還可以製造出不屬於經驗事實的「虛構真實物」。生物學也是人類學家威爾森(Davis S. Wilson)指出:

我們必須比照其他思考的方式,來想想象徵性思維[即語言]的本質。假設我在餵老鼠一些起司的時候,重複地對老鼠說「起司」這個詞。老鼠很快地會將這個詞和這個東西連接起來,就像巴夫洛夫(Pavlove)的狗將食物與鈴聲連結起來一樣。現在假設我繼續說『起司』這個詞,但是至此不再提供起司給老鼠。老鼠會停止將這個東西和詞相連接[…]現在,假設有一個倔強粗魯的人在你耳邊說了數百萬次的「起司」,但是卻完全沒有拿出起司出來給你。你可能會想要甩他一巴掌,但是你仍舊會將這個詞和東西連結,即使在真實環境裡,名詞和東西並沒有同時配對出現。你甚至會將『鬼』這樣的字眼和環境中的某些東西相連,然而那些可能是你一生中從未經驗過的事情!這就是關於象徵性思維的獨特之處。在巴夫洛夫的制約研究中,心裡聯想的東西需要和真實存在於環境中的聯想物相符。而象徵性思維,聯想物從和環境有關的聯想物中抽離出來,使這些聯想物有了自己的生命。5

威爾森在將人類的象徵思維和其他物種做出比較時,就指出為何其他動物不需要象徵思維,就是因為象徵思維就是用來「製造不存在於真實世界的恆久心智聯想物」。蜜蜂不會說謊,更不會像柏拉圖那樣去陳說建構一個「理想花園」。還必須追加一點重要的補充。就是,這些不存在於真實世界中的永恆心智聯想物,它不僅是「真實的」,事實上,它比真實還要真實。

這些比真實還要真實的,而且不存在於真實世界的恆久心智聯想物是什麼?很多,除了威爾森提到的「鬼」之外,還有各式各樣的神(宗教)、國家、民族、種族、社會、道德概念乃至所謂的真理和我們的性別與人格。可以說這些我們賴以生存的重要概念都是「語言製品」。

語言製造了一切。德國詩人格奧爾格(Stefan Anton George, 1868-1933)說:「詞語破碎處,無物存有。」

語言製造了一切。將這句話轉換到經神分析理論層面,學者沈志中說:

「語言意符機制,讓人類的存在可以擁有多元、異質的意義世界,而遠超過他所認識的一切生物客體。此種特殊處境,正是人類受語言現象宰制的結果。換言之,人之所以為人而非僅是單純的生命體,那完全是因為人是說話的生物。人的語言使得他得以擁有多元且異質的真實意義世界,否則人類的存在將受到其生物需求與滿足需求的客體所決定,而不再有豐富的意義世界,足以產生如文學這般的產物。」

這裡提到了文學,或是說文學虛構、敘事、故事等等。這些是我們不會去反對它們是一種虛構的心智聯想物的東西。可是,當我們說宗教、國家、民族、道德、人格也是虛構的真實物時,我想我們很多人都會感到驚訝、甚至震驚或是感到被冒犯。在這裡,有一種涉及我們生存論上的深刻矛盾。

我們經常將文學、故事與那些我們認為「真實」的東西區隔開來,將之劃分於虛構的範疇,但是卻一點點也不承認國家、宗教乃至民族都僅是一種敘事。不止將文學劃歸為純屬虛構,貶抑它,質疑「虛假的故事有什麼用」,更甚者,要將之驅逐乃至追殺。

一個著名的案例就是英國作家魯西迪的《魔鬼詩篇》,書和作者還有譯者被回教精神領袖柯梅尼下達追殺令(Fatwa)。日譯者五十嵐被殺身亡,意大利文譯者和挪威出版商也遭受攻擊。這事也引發政治事件,英國和伊朗宣布斷交,直到十年後才恢復邦交。這期間魯西迪四處隱居以躲避追殺,也被迫與家人分開。他怎麼看待此事呢?他是從語言的角度來看的:「在宗教和文學,或是政治和文學之間,存在著一種以語言為基礎的戰爭。」

因為宗教或政治「尋求獨尊一個語言在其他語言之上、獨尊一套價值觀在其他價值觀之上、獨尊一個文本在其他文本語言之上。」魯西迪在這段時間陷入寫作的風暴之中,而他藉由書寫一篇兒童小說,《哈樂與故事之海》,一篇寫給他那時無法見面的兒子的兒童小說,來回應這場事件和脫離寫作的風暴。

故事的主角是一對父子,父親拉西德是一位說書人,在面對「不真實的故事有什麼用?」的質疑下,喪失了說故事的能力。這是一個奇幻文學,採取回到伊斯蘭文化最古老的奇幻文學傳統,即《一千零一夜》來進行的一場奇幻歷險故事。魯西迪要藉此挽救被污染和僵化的故事之海。

故事發生於第一千零二夜。地點在虛構的月亮,喀哈尼(Kahani),即「故事」之意。在這個已經停止轉動的故事月亮上面,世界處於永晝與永夜兩極化分,就如我們的世界處於真實與虛構的兩極化分一樣。兩個國度,Gup,一個言談論述的國度;Chup,一個噤聲不語的國度。後者由教主卡坦-煞得(Khattam-Shud),其意為「完了」,故事的結束語和殺手所統治。他主導製造「反故事」來凍結、毒化不斷流動的故事之海。危機的解除之道在於讓此一故事星球重新轉動,讓分隔的兩方重新流動,也就是說,瓦解真實/虛構二元劃分。

在二元劃分之下,永夜的國度中,影子都成了實體。就像原本也是文學敘事的宗教、國族神話都成為實體,成為「真實」。重新轉動,撤除二元對立,會將幻影還原為幻影。進行此一工作的即是文學。因為文學「乃是人們真正洞察到我們所經驗的現實之『虛幻』性質的產物。」6

這一點也是魯西迪希望讓故事中的小孩Haroun(哈樂)所認識到的。語言的作用即是在於生產製造那脫離經驗的虛構物。在我們與世界之間,有著語言的中介。故事裡,說書人不斷地告誡Haroun:「用你亮晶晶的雙眼來看這個世界是不夠的。」水精靈甚至告訴Haroun說:「相信你的眼睛,你就會惹禍上身、水深火熱、萬劫不復。」

水精靈賈若要給Haroun上一堂語言學課程:

「選隻鳥吧。」水精靈命令,「任何一種鳥都可以。」這真令人費解。「附近唯一的一隻鳥是那隻木雕孔雀。」Haroun合情合理地點明眼前的情況。賈若嗤之以鼻地說:「你可以選擇你眼前看不到的東西。」他這麼說,好像是在向一個笨蛋解釋一件再明白不過的事。「你可以隨便說出一種鳥的名字,就算眼前沒有,或是說得不正確也可以,像烏鴉、鵪鶉、蜂鳥[…等等];或是你也可以選擇自己想像出來的飛行生物,像是飛馬、飛龜、飛鯨、飛蛇、飛鼠。給東西一個名字、標籤或頭銜,把它從匿名的狀態中拯救出來,從無名之地拽出來。」

這是在說明言辭的力量。緊隨著這個小課程,賈若又繼續說,「你看到了多少啊?非洲,你看過嗎?那它是不是真的存在?潛水艇呢?哈?冰雹、棒球、東方寺塔?金礦?袋鼠、富士山、北極?過去,發生過嗎?未來,會不會來?」這一連串質問,在於表明,就如前面討論語言的象徵能力,語言具有召喚和傳遞無須像蜜蜂一樣非得親身經歷看見才能傳達的事物。過去或是未來也都是言辭和敘事的造就。語言創造出可以脫離實體而獨立存在的心智聯想物,就如故事中那個些脫離實體而獨立存在的影子。就是在這些質問提醒之後,賈若才跟Haroun警示,要單純依賴親身經歷和親眼看過的不足,因為人不同於其他沒有語言的物種,他身處於語言的建構之中。這個語言或是敘事的特性,其實也是故事中的Chup國度中的影子-實體。

在故事中的另一段,魯西迪對文學進行辯護,也同時是對文學與政治的區分,這一段幾乎複製、發揮了西德尼(Sir Philip Sidney)在《詩辯》的觀點:即詩人不說謊。故事中,政府官員會在大選逼近的時候請拉西德去演講,以幫他們造勢。魯西迪寫說:「沒有人會相信政治家所說的任何事,雖然他們都盡力假裝自己說的是實話(其實這就是為什麼每個人都知道他們在說謊)。但是,每個人都對說書人拉西德深信不疑,因為他一直都承認自己說的每一件事都不是真的,都是從他腦中捏造出來的。」文學或是虛構的故事,其作用就在於提醒語言的特性,不要讓影子變成了實體。

是的,蜜蜂不說謊,詩人也不說謊,不過差異何其大!這就是動物的語言和人類的語言的差異。

1 他是和研究雁鳥並提出「銘印」理論的勞倫茲共同獲得的。

2 圖片出處:https://learninginhoneybees.weebly.com/communication.html

3 圖片出處:https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%9C%9C%E8%9C%82%E8%88%9E%E8%B9%88

完整詳細說明,可參見影片Karl von Frisch | Wikipedia audio article

網址:https://www.youtube.com/watch?v=wFq7ZoRbthg

4 以上引自本維尼斯特,《普通語言學問題》,北京:三聯書店,2008。

5 引自威爾森,《演化的力量》,台北:博雅書屋,2008,頁194-195。

6 參見德國當代學者曼鈕什(Herbert Mainusch)的《懷疑論美學》,台北:商鼎文化,2000。

責任編輯:王予彤、李季芳、黃懿蓉