文:鄭若珣(國立臺東大學兒文所畢,現為圖文工作者。)

圖:皆出自網路來源,網址附於圖片之下。

▲裝扮成使女的婦女在美國國會山莊前抗議生育計劃的經費被削減,亞倫•伯恩斯坦(Aaron P. Bernstein),路透社(Reuters)。圖片來源:https://www.nytimes.com/2017/06/30/us/handmaids-protests-abortion.html

2017年6月,一群穿著紅衣制服的使女出現在美國國會山莊前,抗議共和黨的醫保法案。自川普(Donald John Trump)上任以來,保守勢力再興,夾帶傳統保守價值觀的女性身體宰制,再一次死灰復燃,世界各地都可見女性刻意裝扮為使女,以沉默表達沉重的抗議。

《使女的故事》與相關之事

▲瑪格麗特.愛特伍( Margaret Atwood),《使女的故事》(The Handmaid’s Tale),臺北市:天培文化,2017.6。圖片來源:https://www.books.com.tw/products/0010752948?sloc=main

《使女的故事》(The Handmaid’s Tale)自1985年問世以來,已被翻譯超過四十種語言,曾被改編成電影、電視劇、圖像小說,並持續影響世界直到今日。然而,在歷史迴旋中,我們居然不知不覺來到了一個與基列國[1]最接近的時代,這是一個歷史的玩笑嗎?

「這些事實在人類歷史中一直存在。」常常被稱以先知,愛特伍(Margaret Atwood)提醒讀者,小說中的世界與我們的日常並不遙遠。

在〈使女的故事在川普時代的意義〉一文中,愛特伍回憶1984年於西柏林寫作的時光,當時圍牆還在,鐵幕甚深;消息傳遞困難、述說者轉眼消失,她訪問過幾個鐵幕中的國家,感受到那種封閉生活的日常真實。她開始構思與假設,如果美國被專制政權接管,會是何種樣貌?

文中回答了這本小說最常被問的三個問題:「這是本女權小說嗎?」、「這是本反宗教小說嗎?」、「這本書是個預言嗎?」愛特伍提到,若所謂女權小說裡面的女人都像天使一樣,或永遠為受害者,沒有自己的道德判斷,那這不是女權小說。但如果你說這本小說的內容有女人,而女人的行為影響了這本書的主題、結構與情節,這樣的話,哪本小說不是女權小說?

一群專制男人取得了權力,並恢復極端的父權制,該政權取用聖經符號,若在美國發生必然是如此,不可能會是穆斯林或共產主義。歷史中,集權主義者常使用制服來識別與控制人們。小說中女子服裝的顏色取自古典宗教畫的女性服飾──聖瑪利亞的藍色與代表分娩的紅色,而紅色也是醒目且不容易逃脫的顏色。她們戴著看起來像維多利亞時代修女的服飾與帽子,同時也來自一個愛特伍小時候害怕的夢靨──1940年代的老荷蘭清潔者產品包裝(the Old Dutch Cleanser package. 或許這種強迫清洗的壓迫感連結到了極權主義的思想清洗?),她提到這本書不是反宗教,而是反對以宗教之名為專制的手段,這完全是兩回事。

▲The Old Dutch Cleanser logo。圖片來源:https://longreads.com/2017/03/30/the-religious-iconography-of-the-handmaids-tale-plus-soap/

隨著美國大選後公民權利與婦女權利的倒退,許多人感覺生活漸漸受到威脅,小說中的情境或將成為現實,愛特伍認為預言不可實現,因為變數太多。「但這可以是一種反預言,如果我們詳述這樣的未來,這樣的未來也許就不會發生。」然而事實證明,這樣的想法或許也是一廂情願。

最後她提出,《使女的故事》還屬於一種少被提及的文學形式──見證文學。女主角奧芙弗雷德隱藏了記述真實經歷的書信,希望日後的人們可以發現與閱讀,就像是魯賓遜或安法蘭克,奧芙弗雷德的兩個讀者一為書末學術會議的讀者,一為小說的真實讀者。愛特伍認為在權力衝突、仇恨上升的這個時代,一定也有很多人在記錄各個團體中真實的經歷,但願他們的信息不會被壓抑和隱藏。

文本跨媒體的內容變貌

2017年《使女的故事》被改編為美國電視連續劇,或許是因為川普選後帶來的共感效應,掀起了有史以來最熱烈的反應與迴響。愛特伍在第一季客串了一個基列國嬤嬤的角色,狠狠打了女主角一巴掌。

「這實在太像歷史了,女性與女性會結盟,會靠著指責他人來擺脫困境,婦女會對婦女行使權力。有些機會主義者,運用大環境轉變為自己的優勢。」她深深有感,這些事簡直就如現實生活。

▲《使女的故事》電視劇女主角伊莉莎白.摩絲與作者瑪格莉特.愛特伍。Portrait of Elisabeth Moss and Margaret Atwood shot at the Time Inc. Photo Studios in New York, March 18, 2017.Ruven Afanador for TIME.圖片來源:https://time.com/4734904/margaret-atwood-elisabeth-moss-handmaids-tale/

確實,電視連續劇專業精緻的製作卡司,讓基列國的一切看來如此真實。劇中演員的深刻演技,表現了身為使女的壓抑與痛苦,以及高壓專制的環境中人的必需與人的面貌,使觀眾更快更深的同理角色,產生情感。相較於小說的個人單線敘述,電視劇擁有多視角的優勢,故事切入的層次更為自由立體,角色演出的刻劃更為人性化。觀眾看見每個角色的內心掙扎,無論他們處於何種權力位置,都擁有各自的無奈。文本經過演員的演技詮釋,展現更為多元的面向。

不同的媒體帶來不同的觀賞/閱讀感受,《使女的故事》文字小說的敘事型態為單一視角,隨著奧芙弗雷德內在聲音的不斷敘述,我們感受到主角身處於專制封閉環境中的壓抑,須藉由不斷的回憶來確認自己的存在。我們可以從主角的內在敘述中感受到情緒起伏、對自我/他人的懷疑,對自我處境的設想與判斷。有很細微的,混同著個人思緒的環境觀察;也有自棄自厭,或順從中的內在反抗。讀者透過文字閱讀這些內在口白,彷彿成為讀者自身的內在聲音,讀者的意識、思緒不知不覺疊合在主角的體驗中。

▲《使女的故事》圖像小說。圖片來源:https://www.books.com.tw/products/0010863668

《使女的故事》圖像小說於2019年出版,繪者為加拿大插畫家芮妮.諾特(Renée Nault)。善於使用墨水的繪者,以三種不同的畫風來表現當下生活、美好的回憶、痛苦的衝突。劇情上則必須刪減大量的主角思維,直接以畫面表現,也更動編排來處理原著中十分頻繁的回憶閃回。大量的內心思維被刪減,雖使故事主線更為聚焦,也犧牲了思維提問為讀者提供的思考線索。

閱讀文字、觀看電視劇和閱讀圖像小說的經驗,顯現了文本在不同的媒體展現的不同特質,而在每一個轉換間,作品已然不同。

人權vs女權

從1969年第一本小說《可以吃的女人》(The Edible Woman)探討女性社會地位,長年以來愛特伍被認為是女權運動的代言人,然而近年來發生的事件,讓人更明確感受到愛特伍專注的是「人的權利」。2016年愛特伍因為聲援友人史提芬.蓋洛威的疑似性侵案件,而被 #me too風潮下的女性運動者攻擊,認為她違背了女性主義者的立場。

愛特伍在〈我是個不良女性主義者嗎?〉一文中,說明了她所堅持的重點。「我的基本立場是,婦女是人類,具有聖人和惡魔的各種行為,包括犯罪行為。她們不是不能做壞事的天使,如果她們是,我們就不需要法律制度。」她提到對事件未審先判,群眾的審判替代法律制度的擔憂。愛特伍更仔細的解釋,有三種關於女巫的語境,一為稱某人女巫,直接指稱她是。一為獵巫,以不存在的證據暗示某人是。一為薩勒姆巫術審判的結構,她要討論的是第三種。雖然仍有批評者認為愛特伍忽略了事件中的男女方的權力不對等,但愛特伍顯然認為依循程序正義釐清真相,才是政府機構應該做的事。

觀察到網路興起所形成的操控力量,已然造成現實的影響,愛特伍似乎總能退一步看,並提醒讀者不要濫用手中擁有的力量。在〈如果你要說真理就是權力,請確保那是真理。〉一文中,她提出了一些對這個時代的觀察和警訊。

「的確,沒有任何權力的人們在突然獲得權力的情況下,有些人會濫用這種權力。」或許時代改變,人性總是雷同,觀察社會運動有時的過激現象,沒有把持那條線就容易擦槍走火,甚而提供了專制政權的孕育前奏。「這樣的事總是以迎接更美好世界的名義進行。有時,它們被用作新的壓迫形式藉口。」觀察歷史上的種種大清洗,即使當代世界依舊可見的思想審查、種族迫害,人類確實容易重蹈覆轍。而在網路時代,躲在鍵盤後攻擊,成了輕而易舉的事,言論成為力量的雙刃劍。

「對很多人來說,詆毀別人是種樂趣,而這種行為也常常是越了界,如果你真的把你自己放在標示『美德』的盒子中,你該問自己真是為美德而做,還是只是個施虐狂。請覺知你是如何使用你的力量。」愛特伍如此說。

人與權力的更深探討《證詞》

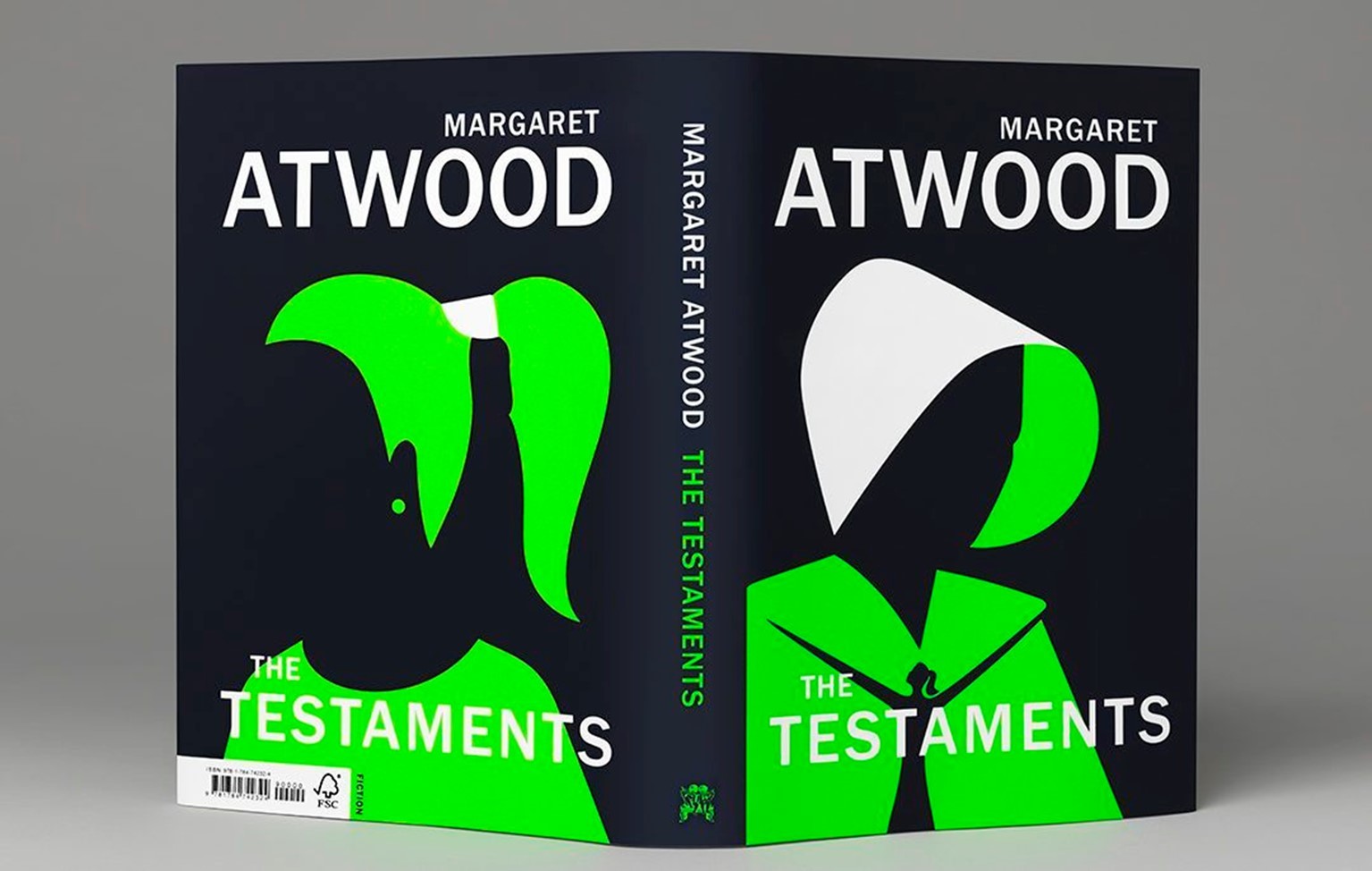

▲《證詞》(The Testaments)英文版封面與封底。圖片來源:https://alibraryinmyluggage.com/the-testaments/

2019年,一本被期待了30年的小說終於問世。《使女的故事》續集《證詞》(The Testaments),在 2019年9月10日發售,一個月內在英國就銷售了25萬本。本書亦於2019年榮獲布克獎。

《證詞》的封面與背面是兩位女性的頭像,每面各含有第二位隱藏的女性。愛特伍本人更動了原本太暗沉的封面顏色設計,改為目前的春綠色。女人們加上希望,隱約透露了本書的基調。

《證詞》由三個女人的自述構成,這三個人在身分上,處於截然不同的立場和權力位置,身懷不同的歷史經歷,以三種不同的視角來看待同一個社會。她們意念上有一個相同的目的──離開壓迫以追尋重生。於是三股繩子編成一道力量,彼此互助,歷經重重危機邁向成功。個人自述的形式延續自《使女的故事》,三個女人的自述帶來三種視角,相對於《使女的故事》被放在女性與男性、獨裁與自由對抗的主題探討;《證詞》則更著眼於人在環境中的選擇,人的選擇會改變,也會帶來改變。

這裡有一位舊時代的女性(麗迪亞嬤嬤),她為了生存效力於專制政權,帶著智慧和耐心在歲月中蟄伏,走到了權力中樞的位置,運籌帷幄、操控大局,最終朝專制政權發出致命的一擊。這裡有一位專制政權下養育出來的女性(艾格尼絲),她有疑惑卻無法發聲,因為對信仰有堅定的心,對使命的相信讓她行動。這裡還有一位遺失過去的女性(黛西),了解身世讓她產生了動機,最終擔負了更大的責任。

麗迪亞嬤嬤是個充滿張力的角色,在第一集中讀者看見的是一位效力於專制政權,逼迫女性的邪惡爪牙。在續集中,讀者看見這個背負惡名的女性,如何在凶險的政治環境中,庇護拯救年輕的女子。盒子之中仍有盒子。實情永遠比表象複雜,這樣的角色群在歷史中確實存在,她們被局勢引到了一個位置,必須以智慧來因應生存,若非留下的手稿,沒有人能認識完整的真相。

「你是誰,我的讀者?你處於哪個時空?」

「我的讀者,我有個意外要告訴你。連我自己都相當詫異。」

對讀者說話的句子多次出現在手稿中,突破了第四面牆與本書閱讀者直接對話。那也是對著假想讀者的作家聲音。

兩位年輕女性,是《使女的故事》女主角奧芙弗雷德的兩個同母異父的女兒,繼承了她勇於反抗的血液,卻也必須相互合作,才能越過凶險。她們逃向加拿大的最後一哩路,在海灣中共乘一艘充氣艇,在洶湧的海潮中,必須一個左、一個右用力划槳,以使小艇前行。

這樣的設定是基督教三位一體的隱喻?或是過去、現在、未來,命運三女神的影子?亦或是女權運動的暗示?我們不得而知。然而所有相異的女性彼此「合作」,才能突破困境的藩籬,是本書明確的訊息。這本續集有如愛特伍以小說的形式,對讀者的種種提問加以解答。更深的探討女性在權力中展現的各種樣貌、探討信仰之為用、探討人的選擇。

「因為愛如死堅強。」

《證詞》中的最後一句話,引自《聖經》雅歌八章六節:「求你將我放在你心上如印記,戴在你臂上如戳記。因為愛情如死之堅強,嫉恨如陰間之殘忍;所閃的光是火的閃光,是耶和華的烈焰。」此結局正昭示了信仰用於奴役/自由的兩面性,像是一句解開迷思的咒語,終結了基列國的一切,帶領生命繼續往前。2020年法蘭克福書展因為新冠肺炎的全球肆虐,書展首度採取線上舉辦,愛特伍受邀在視訊中受訪,她呼籲大家,即使環境險峻,依然不要放棄希望。歷史上人類也曾渡過許多大規模的危難,她依然對人類抱有信心、對生命帶著熱情。

瑪格莉特.愛特伍的文學創作始終探討「人與權力」,她思想處於權力關係中人的樣貌,分析權力結構對人帶來的影響,述說人如何取得權力又失去權力,極權政權如何出現又如何消失。思慮清晰又繁複的她,犀利的在文學中揭露人類的真相,卻又能正視黑暗而不放棄希望。關心生態、關心人權,80歲的愛特伍依舊精神奕奕的參與各種社會運動,當她帶著一貫的幽默、慧黠發聲,那些睿智的文字和語言,再也沒有人能輕忽。

參考資料